Category Archives: Inszenierung

Literatur ausstellen. Wie das? Sollen wir uns Bücher in Vitrinen anschauen, vielleicht dazugelegte Skizzen und Notizen, angereichert mit dem originalen Schreibutensil? Und daneben lesen wir dann die Geschichte des Schriftstellers. Das bedeutet der Museumsbesuch dauert Tage. So viel lesen nimmt Zeit in Anspruch. Auch Mühe und Ruhe, schlafen zwischen durch, essen und trinken auch.

Wie ist das mit der Literatur. Gedanken lassen sich kaum halten. Das Vergängliche, der spontane Einfall, wie soll das ausgestellt werden? Eine Ausstellung, so Prof. Dr. Raulff, muss nicht Essay sein, braucht keine Bibliographie, ist nicht nur ein Beitrag oder ein chronologischer Zeitstrahl mit wichtigen Merkmomenten. Kann es natürlich muss es aber nicht. Es ist aber eine Frage wert: wie stelle ich Literatur aus und mache es zu einem Besuch, der nicht vorrangig durch Langeweile oder elterliche Zwangsbildungsmaßnahme gekennzeichnet wird?

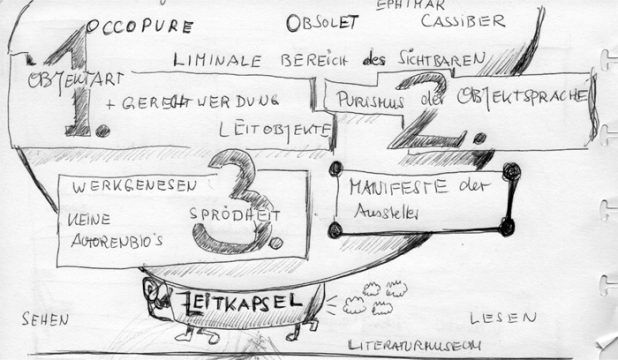

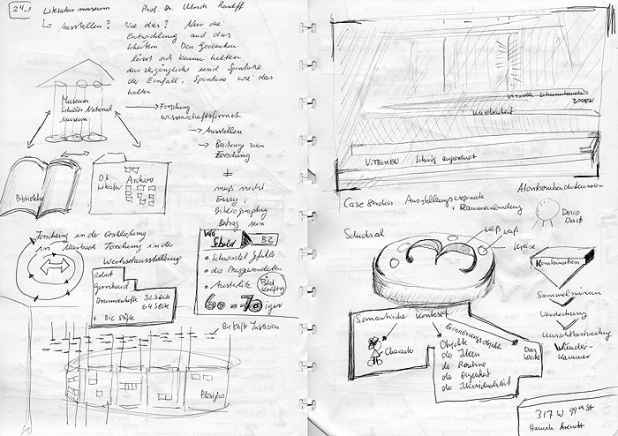

Meine Mitschrift. Ich wurde von Vortrag zu Vortrag geübter. ©Ursula Drees

Dr. Raulff, ein Sprecher mit einem erlesenen Wortschatz, er verwendete Worte wie „occopure“ (von Besetzung abgeleitet? „Occupy“ oder vom italienischen „Occupare“ als „etwas in Besitz nehmen“?) oder , „ephimär“(ebenerdig) oder „ephemer“ (eintägig, vergänglich), „obsolet“ (überholt, veraltet, ungebräuchlich, überflüssig geworden), Cassiber (geheime und versteckte Nachricht) und viele Andere ohne mit der Wimper zu zucken, ist ein gewandter Vortragender.

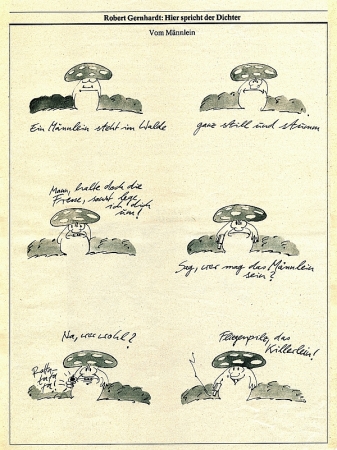

Er stellte verschiedene Sonderausstellungsprojekte vor, die allesamt mit der Ausstellungsgestaltung die Aussage des Objekts unterstützten und eine Eindeutigkeit der Bedeutung schafften. Robert Gernhardt zum Beispiel – ein Multitalent. Er war Maler, Zeichner, Karikaturist und Schriftsteller. Wer kennt nicht seine Karikaturen? Ein massives Werk und schnell kann es bei der musealen Präsentation einer solchen Fülle auch zu Überfüllung und -information kommen. Auch fragen wir uns wie die unterschiedlichen Werkanteile vernünftig gezeigt werden können? Karikaturen, Poesie, Gedichte, Essays?

Robert Gernhardt: Vom Männlein. In: Zeit-Magazin Nr. 50/1985 vom 6.12.1985, S. 4. DVA: F 4867

© Robert Gernhardt. Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von Almut Gehebe-Gernhardt.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

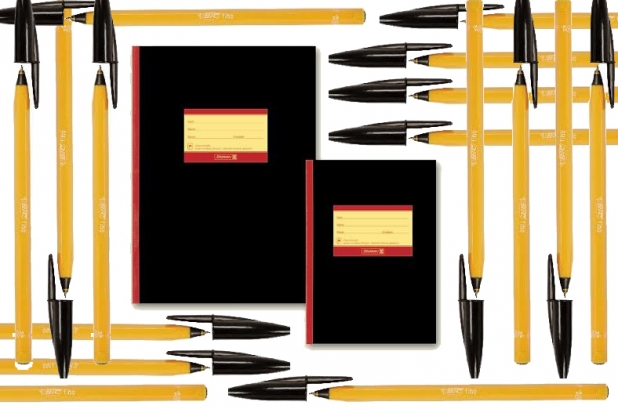

Dr. Raulff erzählte, Robert Gernhardt hat stets auf Brunnenheften gearbeitet, anfangs umfassten die Hefte nur 32 Seiten, später dann schon 64 Seiten. Überall skizzierte, zeichnete, notierte er Gedanken und Einfälle. Sie waren sein Archiv. Eine weitere Gewohnheit zeichnet ihn aus; er verwendete nur eine Stiftart, nämlich die gelben BIC Kugelschreiber. Daraus entstand dann das Konzept für die Ausstellung. Eine Invasion von gelben BIC Schreibern zog sich unter der Decke entlang und darunter wurden in Kreise angeordnet, Plexiglasscheiben, durch Stahlseile von Decke und Boden in Spannung gehalten, ausgesuchte Doppelseiten der Hefte gezeigt. Die Menge wurde reduziert und damit stichprobenhaft und exemplarisch der Zugang zum Werk geschaffen.

Eine Fotografie von der Präsentation vor Ort. Im unteren Bildrand sehen wir Dr. Raulff und eine Impression zur Robert Gernhardt Ausstellung. ©Ursula Drees

Man sieht wie genau mit Menge, Objekten, räumlicher Aufteilung, der Architektur und Lichtsetzung umgegangen wurde. Wer das Bild sieht, versteht auch, dass Literatur in einer solchen Präsentation sich plötzlich auch dem weniger Kultur beflissenen Leser und Bildungsbürger erschliessen kann. Und zu diesen Leuten zähle ich mich auch.

Immer wieder lande ich in Museen, die ihre Exponate präsentieren, als wären es Pausenbutterbrote, meist mit bedruckter Wand im Hintergrund, mit Zeitstrahl und Fotografien, sogar auch Beschriftung, im Vordergrund hängend eine Vielzahl von gleichartigen Objekten, die allesamt mächtig alt und herausragend sind und liegend, wahlweise stehend, auf dem Vitrinenboden noch weitere Besonderheiten ausgelegt sind. Das Lager wird zum Depot, zum Ausstellungsraum, zur Überfüllung und umgekehrt.

Im Jahr 2012 habe ich auf Kreta ein ethnologisches Museum, dass im Reiseführer als gelungen angepriesen wurde und sogar einen Preis für Gestaltung erhielt, besucht. Guten Mutes und denkend: „So können sogar alte Tonschüsseln, Geldscheine, Webstühle und Kupferkessel erträglich werden“. Es war langweilig. Mehr noch , dräuende Müdigkeit machte sich breit, Durst kam oben drauf. Zum Glück gab es kleine Babykatzen in einer Nische ausserhalb des Museums. Das rette mich. Was geht schon über Leben?

Die Bilder der Präsentation der Gernhardtsschen Arbeiten lassen mein Herz schlagen. So kann ich mich einer Sache nähern ohne Furcht vor zu viel Masse zu verspüren. Da will ich lesen und hinschauen.

Eine meiner Mitschriften. ©Ursula Drees

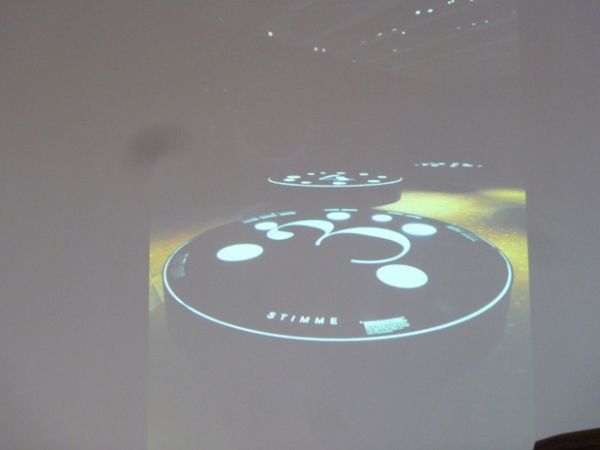

Anschliessend stellte er eine weitere Sonderausstellung vor. Eine, die ganz und gar ohne Objekte oder Gegenstände auskommen musste, es ging um Schicksal. Vorstellungen und Gedanken, glauben wir immer noch an die 13 als Unglückszahl oder sind wirklich alle guten Dinge 3? Es war kein geschlossenes Werk, eher ein Sammelsurium. Eine Kombination aus vielen unterschiedlichen Dingen und Sachen. So wurden kreisrunde Podeste gestaltet, an den Seiten befanden sich Einkerbungen, der Besucher schaute hindurch und konnte etwas erkennen. Hier wird verdeckt und unsichtbar gemacht. Der Kontext, der Tenor des Auszustellenden wird erfasst. Denn wer kann Schicksal greifen, wer erkennt Schicksal auf dem ersten Blick? Schicksal offenbart sich und so wurde auch in dieser Ausstellung vorgegangen.

Das Leitmotiv des Deutschen Literaturarchivs in Marbach ist durch 3 grosse Gedanken markiert.

1. Die Objektart wird untersucht. Man will ihr gerecht werden und wenn sie zu Leitobjekten taugen, dann werden sie als solche behandelt.

2. Die Objektsprache soll durch Purismus gekennzeichnet sein.

3. Werkgenesen oder Autorenbiografien gilt es aufzubrechen. Keine Sprödheit in der Literatur.

Sehen ist etwas anderes als Lesen. Dies wurde vermittelt.

Was mir an dieser Präsentation gefiel, war die Intelligenz der Aufarbeitungen. Hier sind Menschen am Werk, die Literatur verstehen. Die begreifen, dass Gedanken, Visionen, Vorgehensweise und Versuche ein wesentlicher Bestandteil eines schöpferischen Prozesses sind und die Literatur davon lebt. Denn Verschriftlichtes wird auf dem Papier und oft in Buchform gezeigt. Da haben Aussteller keine Aufsehen erregende Skulpturen, Bilder, Installationen, Töne und Lichter. Eine weitaus schwierigere Aufgabe. Ich werde das Museum in Marbach besuchen.

Und zu guter Letzt noch ein filmisches Dokument „vomdunkelanslicht“ zum Deutschen Literatur Archiv in Marbach vom 20. April 2012. Es ist die Kurzfassung eines Films von Dieter Zimmermann zur Eröffnung des Literaturmuseums der Moderne am 6. Juni 2006. Er entstand in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Literaturarchiv Marbach. Mit Peter Rühmkorf, den Fantastichen Vier, Marco Goecke und dem Stuttgarter Ballett, Timo Brunke, David Chipperfield, Alexander Schwarz, Timon Birkhofer, Barbara Stoll und Musik von Patrick Bebelaar und Marie Luise.

von Ursula Drees

Prof. Dr. Hahn auf dem Podium beim 13. Szenografie Kolloquiums in der DASA 2013. Fotografie von U. Drees

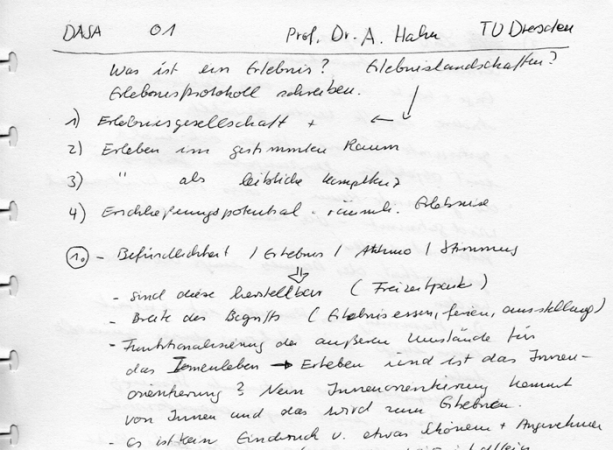

Prof. Dr. Achim Hahn von der Technischen Universität Dresden, Institut für Baugeschichte, Architekturtheorie und Denkmalpflege spricht über Erlebnisräume. Was bedeutet Erlebnisraum? Ist es ein Ort des Erlebens, wo ERLEBEN gemacht, hergestellt, produziert wird. Gibt es das Produkt Erlebnis? Können wir Erleben gestalten, verkaufen, garantieren und vermarkten? Wenn es geplantes Erleben gibt, dann muss es auch ein Forum dafür geben. Und stellt sich die Frage nach der Erlebnisgesellschaft. Er fragt nach der Beschaffenheit der Erlebnisgesellschaft und nach der Qualität des Erlebens in diesen gestimmten Räumen, Environments, Architekturen, Landschaften. Was bedeutet Erleben? Ist es eine Kompetenz des Körpers, des Leiblichen? Wie kann Erleben gemessen werden? Kann es überhaupt gemessen werden? Gibt es vergleichbare, verlässliche, zeitunabhängige Parameter dafür. Jeder Mensch erlebt anders. Gemäss seiner Herkunft, Sozialisation, Bildung, Überzeugungen, Vorlieben und Begabungen. Wie soll Erleben gemessen werden?

Screenshots von Prof. Dr. Hahn’s Präsentation beim 13. Szenografie Kolloquiums in der DASA 2013. Man sieht eine Karte zur Orientierung im Freizeitpark Belantis bei Leipzig. Fotografie von U. Drees

Und mit dieser Erkenntnis dass Erleben als Prozess oder Ereignis oder Ergebnis kaum messbar ist, bleibt festzustellen, dass es eine Erlebniskultur zwar gibt, sie in aller Munde ist, aber das Erleben für diese Gesellschaft kaum fassbar ist. Wir kaufen Erlebnisse als Geschenk, wie Fallschirmspringen, Abenteuerurlaube, Detektivabendessen und gehen in Erlebnisparks, Erlebnisferien, Erlebnisausstellungen. Daher stellt sich die Frage, ob äussere Umstande so funktionalisiert werden können, dass ein inneres Beleben also Erleben statt findet?

Screenshots von Prof. Dr. Hahn’s Präsentation beim 13. Szenografie Kolloquiums in der DASA 2013. Ein kleines mittelalterliches Dorf, wobei die Fassaden Attrappen sind und die Rückseite nicht für die Augen der Besucher gestaltet wurden im Freizeitpark Belantis bei Leipzig. F

otografie von U. Drees

Beim Erleben geht es also um das Innere. Das Innen gibt eine Orientierung vor. Dort findet etwas wie Bereitwilligkeit zum Erleben statt. Es ist die Orientierung des Inneren die den Menschen veranlasst, Gefühlsäusserung wie z.B. „Das finde ich toll“, „Das ist so schön weit“ oder „Die Enge war so wie Zu Hause, das erinnert mich an Wärme und Geborgenheit.“ zu äussern. Erleben will nicht nur gewollt werden, Erleben bezieht sich auf Etwas in vielen Fällen bereits Vergangenes.

Ist das gewollte Erleben das zentrale Lebensziel der Erlebnisgesellschaft? Im Gegensatz zu vorgehenden Generationen haben sich die Lebensziele von z.B. Vorstellungen über einen Teil eines starken Staates zu sein, oder Autoritätsliebe oder Selbstdisziplin oder Anreicherung von Besitz dem persönlichen Erlebnis zugewendet. Die Frage nach Glück, nach Selbstverwirklichung rückt als zentrales Thema in das Bewusstsein. Freiheit, Selbstbestimmung und Individualität sind die heutigen Werte und der Motor zum Handeln und zum Konstruieren des Lebens.

Meine Mitschrift zum Vortrag. Theoretische Auseinandersetzungen zu erfassen bedeutet wichtige Stichpunkte mitschreiben. Sonst gewinnt das Vergessen. Je mehr Information, desto weniger Zeichnung. Meine Mitschriften werden sich ändern. Die letzten Beiträge sind dann bereits Landkarten.

Wie entsteht Erleben. Erleben hat mit Gefühlen zu tun. Gefühle werden an konkrete Bewegungen und Räume gebunden. Man hört ein Musikstück aus der Jugend und erinnert das Gefühl und die Erfahrung, vielleicht Liebeskummer oder -glück. Der Geruch eines Neuwagens erinnert an das erste eigene Auto und die gewonnene Erfahrung von Freiheit. Erleben ist an Erinnerungen von etwas speziellen gebunden. An Räume und diese sind leiblich zu spüren: Wohlbefinden oder das Gegenteil, Furcht Beklemmung, Freude und Heiterkeit. Kommt ein Mensch in einen Raum, der diese bestimmte Beschaffenheit aufweist, dann wird neben der Erinnerung auch das Gefühl eines Erlebens also einer inneren Beteiligung ausgelöst. Man spricht von Atmosphäre.

Wenn der Mensch auf das Erleben konzentriert ist, wie kommt er dann dazu? Muss Erleben geplant werden? Kommt es in der Erlebnisgesellschaft zu einem Vorgriff der Erlebnistauglichkeit von Leben. Werden Konstruktionen zu Erlebnistauglichkeit entwickelt? Erlebnisparks, Erlebnisgelände, Erlebnisräume? Dr. Hahn dazu: „Werden Erlebnisse, Atmosphären und Stimmungen als Dinge und Objekte begriffen? Erleben besagt zuerst: noch am leben sein, wenn etwas geschieht. Und das Erlebte kann einer nur selbst erleben. Niemand kann uns darin vertreten, Erleben setzt also Anwesenheit voraus. Aber Dabei-Sein ist nur die notwenige Voraussetzung für ein Erlebnis. Es ist nicht hinreichend. Denn nicht jedes Dabei-Sein wird zu einem Erlebnis. Erst die erschließende Leistung eines Erlebnisses hebt dieses von allem sonstigen Erleben ab. Wie dieses Leisten möglich ist und welches Potential dabei sogenannte Erlebnislandschaften bieten sollte kritisch unter die Lupe genommen werden.“

Mit dieser Frage im Gepäck hat das Team von Dr. Hahn zwei Erlebnisparks, den Erlebnispark Belantis bei Leipzig und Kulturinsel Einsiedel ein Abenteuerfreizeitpark in der Nähe von Görlitz genauer betrachtet. Die landschaftliche Architektur wurde nach baulichen und architektonischen Gesichtspunkten, nach ästhetischen, nach aktiver Einbindung, der Ruhe, der Anteilhabe und Aktion untersucht.

Das Tal der Pharaonen in Erlebnispark Belantis in der Nähe von Leipzig. Eine Wildwasserfahrt durch eine 34 Meter hohe Pyramide führt in einen künstlichen Teich. © Belantis Website

Belantis besteht aus verschiedenen Themenwelten und erinnert im Aufbau und der Präsentation an Disney World. Es gibt das Schloss Belantis, das Tal der Pharaonen, den Strand der Götter, das Land der Grafen, die Insel der Ritter, die Küste der Entdecker, die Prärie der Indianer und das Reich der Sonnentempel. Rutschen mit und ohne Wasser, Achterbahnen, Karusselle, Springburgen und Rennbahnen. Ein grosses Spektrum an Freizeitgestaltungsmöglichkeiten und Erlebnisangeboten wird gemacht. Dieser Park ist gross und gut ausgeschildert, es gibt Cafes, Shoppingmöglichkeiten und Karten zur Orientierung.

Poseidons Flotte aus dem Erlebnisbereich Strand der Götter © Belantis Website

Götterflug, Die neue Generation der Fahrattraktionen macht`s möglich: Du selbst entscheidest, wie rasant Dein Flug wird! © Belantis Website

Die Kulturinsel Einsiedel ist im Besitz von Jürgen Bergmann, der selbst seit ca. 30 Jahren auf einem Waldbauernhof lebt. Am 1. Juli 1990 wurde sie ins Leben gerufen und im Laufe der Jahre um die umliegenden Grundstücke erweitert. In den folgenden Jahren wurde die Kulturinsel ständig erweitert. Hier findet man einen verspielten Abenteuerspielplatz vor. Etwas uneinsichtig, es gibt Baumhäuser und Höhlen zum Erkunden, langsam durch die Jahre gewachsen. Aufführungen, Theater, Musikveranstaltungen finden dort auch statt.

Beide Bilder Kulturinsel Einsiedel in Zentendorf (Deutschland) © Mike Krüger

Zwei unterschiedliche Orte mit den gleichen Ziel: Erlebnisorte zu sein.

Nach der Bestandsaufnahme wurden Besucher nach ihren Erlebnissen befragt. Nicht direkt nach dem Verlassen des Parks sondern nach einigen Tagen und mit ihrer Zustimmung. Es wurden Geschichten von Vergangenheit mit den Eindrücken des Parks verbunden. Es ging immer um ein Mensch – Welt – Erleben in Kombination mit der eigenen Geschichte und des eigenen Wissens. Daraus konstruierte sich ein Erlebnis. Demnach können Erlebnislandschaften mit biografischen Erleben abgestimmt sein. Die räumlichen Erlebnislandschaften müssen an die früheren Erfahrungen anknüpfen. Der eine erinnert sich an Spiel in Wäldern und Baumhütten, die anderen an den kleinen Hobbit, wieder andere an Walt Disneyartige Szenerien. Und so weiter…

Assoziationen, Erinnerungen, Stimmungen werden abgerufen und zu einem neuen Erleben und einem neuen Erlebnis werden. Der Raum ist eine Art Marker, ein Grenzstein für das Erleben. Eine automatisierte Erinnerung und Neukonstruktion eines Erlebens ist nicht garantiert. Ursache und Wirkung sind nicht fest umrissen und können nicht wie ein Regelwerk eingesetzt werden. Was aber immer vorhanden sein muss ist ein Mensch, der mit Offenheit und Wachheit durch den Raum geht und der Erlebnismöglichkeit entgegen steuert. Atmosphäre jedoch wird nicht als relativ wahrgenommen.

Diese Erkenntnisse sind nicht neu. Nach dem Vortrag unterhielt ich mich mit Prof. Oliver Langbein und wir waren uns nicht ganz schlüssig, was wir denken und was wir mit dem Wissen anfangen sollten. Es entsprach unserer Vermutung. Und wir fühlten uns bestätigt, aber nicht erstaunt. Wunderten uns und fragten uns, ob das ganze Unternehmen überhaupt Sinn macht, wenn wir doch schon wussten, dass es so ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach wenigstens. Ich habe dann nachgedacht. Und jetzt weiss ich, was mich an diesem Vortrag beeindruckte. Die Tatsache nämlich, dass ein Versuch zur wissenschaftlichen Nachweisbarkeit angegangen wurde einerseits und auch die Lösung, die jetzt vielleicht nicht mehr nur Vermutung oder Menschenkenntnis ist. Das ist ein Sieg der Wissenschaft.

Eine 3D Videomapping Installation Projektion auf die Amsterdamer Westerglasfabriiek am 1. April 2012. Was hier gezeigt ist, ist Werbung. Werbung auf einem besonders hohem und auch künstlerischen Niveau für eine Arbeitsvermittlungsgruppe mit dem Namen Experis. Die haben sich den Eintritt in die Wirtschaft etwas kosten lassen. Es wurde das Kreativ Studio POSTPANIC beauftragt die ziemlich beeindruckende Fassade, ein Stahl-Glas Zylindertank aus dem Jahr 1902, mit der Höhe von 40 Metern zu bespielen. 4 Minuten mit dem Titel ‘The Human Age’.

Experis – Enter the Human Age from PostPanic on Vimeo.

PostPanic zeigen ihr zweites Projektions Mapping Projekt. Das erste 3D Projektion Mapping fand in Dubai für Ariel, Waschmaschinen Pulver statt. Die trauen sich was.

Jules Tervoort in seiner Position als Executive Producer bei PostPanic kommentiert: „This was a great project for us because Experis ultimately gave us the freedom to achieve something highly ambitious – an abstract and graphic interpretation as a journey through their story of ‘The Human Age“.

In der Tat, kann ich nur sagen, nicht nur das, sondern obendrauf gab es noch das überaus anspruchsvolle und attraktive Gebäude, und vom Geld wollen wir nicht mal reden. Massive Music hat den Soundtrack komponiert, schön abgestimmt und mit genügend Drama auf die Bildwelten.

Client: Experis

Concept & Production: PostPanic

Director: Eat My Dear (Patrick Sturm, Markus Hornof)

Executive Producer: Jules Tervoort

Audio Composer: Guy Amitai @ Massive Music

Audio Producer: Lodewijk Pottker @ Massive Music

Technical Supervision: 4AV

Animators/Designers: Anton Woll Söder, Michael Olea, Benjamin Philippovich,

Beate Höller, Doma Harkai, Markus Hornof and Patrick Sturm

Installation view_Eye of the City_Museum of Contemporary Art_Taipei_2008 Photographie©Kurokawa

Die Installation „scentless“, „Geruchslos“ verbindet wie viele seiner Arbeiten digital generierte Strukturen mit Videoaufnahmen. Seine Themen beschäftigen sich mit Bewegung im architektonischen Raum. Menschen in Bewegung, verschwommen, Strukturen, die sich darüber legen, das Menschliche unschärfen und Schatten, Flächen und Rückstände abbilden.

scentless from RYOICHI KUROKAWA on Vimeo.

Die Hinterlassenschaften werden mit geometrischen Mustern abgedeckt oder durchleuchtet. Mal ist eine Projektion auf der gesamten Fläche, zusammen hängend, dann wird sie nur auf einem ausgewählten Teil abgespielt, gespiegelt auf den anderen Seite, in der Mitte dann inhaltlich und oder formal verbunden.

Installation view_Eye of the City_Museum of Contemporary Art_Taipei_2008 Photographie©Kurokawa

Feine konstruierte Linien und Netzwerke bilden Bestandteile der Architektur aber vermeintlich auch der Menschen. Die Arbeiten sind assoziativ und drängen sich nicht auf. Die Grösse hält gefangen, den Rest machen die Bilder dann aus eigener Kraft.

Installation view_Eye of the City_Museum of Contemporary Art_Taipei_2008 Photographie©Kurokawa

Wären es jedoch nur die Bilder und das Arrangement im Raum oder in der Ausstellung würden wir der Arbeit nicht gerecht. Die Musik ist in sich ein geschlossenes Werk und liegt drüber oder ist als separates Gebilde verflochten mit dem bildlichen Anteil. Der Duktus beider vorherrschenden Elemente ergänzt sich, wenngleich auch verschieden. Oder besser zum Glück unterschiedlich.

Kurokawa wurde in Japan 1978 geboren und lebt in Berlin, Deutschland. In den letzten Jahren wurden seine Arbeiten immer öfter auch auf den grossen internationalen Shows gezeigt. Die TATE Modern, die Biennale in Venedig, auf der Transmediale und Sonar. 2010 wurde er mit der Goldenen Nica auf der Ars Electronica im Bereich Digitale Music & Sounds Art ausgezeichnet.

Installation view_Eye of the City_Museum of Contemporary Art_Taipei_2008 Photographie©Kurokawa

Credits: scentless

RYOICHI KUROKAWA

Audiovisual installation 2008

3 HD projections | 5.1ch surround sound

Duration: 08’00“

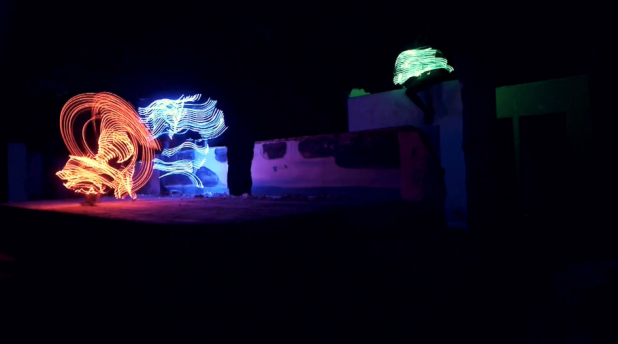

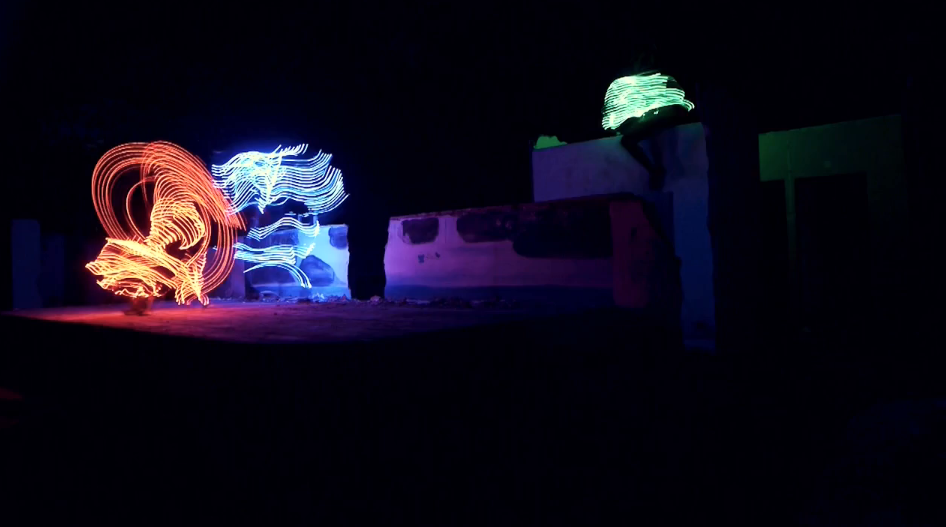

Light Emitting Dudes sind Performer, Artisten, die von Kopf bis Fuß mit LED’s beleuchtet sind. Sie springen, tanzen, laufen und hüpfen durch die Lichter flackernde Stadt von Bangkok. Wir sehen hier Jason Paul, Shaun Wood und Anan Anwar. Einer kommt aus Frankfurt, der andere aus Sydney und der letzte aus Bangkok. Der Regisseur Franz Sauer und die Kostümbildnerin Christina Zahra wurden auch aus Deutschland eingeflogen, damit es zu diesem Video kam. Was wiederum eine erhebliche Herausforderung darstellte. Es gab keine feste Location, kein Script, keine geplanten Stunts, nicht mal einen einzigen getesteten LED Anzug. Nichts. Alles kam auf den Moment an und Hoffnung wurde zum treibenden Moment. Franz Sauer als Regisseur hatte eine Idee im Kopf, wusste wohin es gehen sollte aber eine Sicherheit, dass dieser Akt auch klappt, die hatte er nicht. „All I had was an idea in mind of what I wanted to create.“

Light Emitting Dudes – LED Freerunning from Frank Sauer on Vimeo.

Er hatte aber bereits Erfahrungen mit Jason Paul auf der Art of Motion Freerunning in London gemacht. Und seit der Zeit wollte er noch mal was in dieser Art machen. Aber besser als das bisher gesehene. „I realized that freerunning at night was a barely-touched space where I could do some ground-breaking work, so I began thinking about LED suits as a concept.“ Franz Sauer

Solche Anzüge müssen relativ ansprechend, neuwertig, nicht aufgesetzt und vor allem funktional sein. Schnelle Bewegungen, extreme Streckungen und Krümmungen muss er hergeben, ohne dass weder der Künstler noch die LED’s behindert sind. Das Umgebungslicht sollte auch niedrig sein, die Bildeffekte dadurch deutlich und beeindruckend. Eine Art TRON trifft auf Planet of the Apes. Geld war natürlich nicht vorhanden. Aber das ist eher ein weiterer Motor für mehr Einfallsreichtum.

„Once the suits were ready, and we were tired of playing dress-up in the apartment and scaring the cat, it was time for the team to hit the streets.“ Franz Sauer

Dann ging es auf die Strassen. Und hier wurden ganz unerwartete Hindernisse offenbar. Wer wie ein beleuchteter Power Ranger mit Low Key Apparel durch die Strassen geht, der zieht die Massen an, wie das Licht die Mücken. Und dann kommen relativ gefährliche Sprünge und Stunts hinzu, nicht nur in abgelegenen Strassenecken sondern auch auf gut befahrenen Strassen. Die Gefahr bei solchen Aktionen ist nicht zu unterschätzen. Die Batterien mussten auch neu aufgeladen, bzw. ausgewechselt werden, einige LED Streifen sind natürlich sofort kaputt gegangen, was auch sonst. Also Neue mit Duct Tape befestigen und hoffen, dass es klappt, bis der Morgen graut.

Gute zwei Wochen war das Team jede Nacht auf den Strassen und drehten. Und selbst in der allerletzten Nacht war die Faszination für diese Gestalten ungebrochen.

„Oddly enough the cool factor of looking like a general bad ass never wore off. I think a lot big kids dream of dressing up like superheroes and leaping around the city.“

CREDITS

WRITTEN & DIRECTED Frank Sauer (frank-sauer.com)

IN COOPERATION WITH Team Farang (farang-mag.com/)

EDITING Frank Sauer & Sebastian Linda

COSTUME DESIGN Christina Zahra

SOUND DESIGN Jens Fischer

TITLES Stephan Baumann

MASTERING Matthias Greule

MUSIC Metric – Artificial Nocturne (Love Thy Brother Remix)

TECH-SPECS

CAMERA: GH2 (Hack: EOSHD Vanilla)

LENSES: Voigtlander f/0.95 25mm, SLR Magic Hyperprime f/1.6 12mm, Panasonic f/4 7-14mm , Canon FD f/1.4 50mm, Canon FD f/2 85mm