William Kentridge ist ein südafrikanischer Künstler, Regisseur und Animationskünstler, geboren am 28. April 1955 in Johannesburg. Er wuchs in einer jüdischen Familie auf und erlebte die Schrecken und Herausforderungen des Apartheidregimes in Südafrika. Das hat einen tiefen Einfluss auf seine künstlerische Entwicklung. Kentridge studierte an der Universität von Witwatersrand in Johannesburg, wo er zunächst ein Studium der Politikwissenschaft und später der Kunst und der Filmproduktion absolvierte.

Sein Werk zeichnet sich durch eine Kombination aus Zeichnungen, Animationen, Theater und Installationen aus. Kentridge ist bekannt für seine Animationsfilme. Sie verbinden Zeichnung und Radierung. Er macht Zeichnungen, sie werden gefilmt und geschnitten. Die Bilder bearbeitet er einie Male damit der Effekt des Verblassens und der Transformation erzeugt wird. Damit wird künstliche auf formaler Ebene Erinnerung, Vergänglichkeit und das Historische vermittelt.

Kentridges Arbeiten kombinieren oft Elemente des Theaters und der Darstellenden Kunst. Er hat weltweit in großen Institutionen ausgestellt, darunter die Tate Modern in London und das Museum of Modern Art in New York. Seine Stücke, wie die Operninszenierungen, beispielsweise “The Nose” von Dmitri Schostakowitsch und “Woyzeck”, haben ihn auch als bedeutenden Theaterregisseur etabliert.

Eines seiner bekanntesten Werke ist die “Drawings for Projection”-Reihe. Sie besteht aus mehreren Animationsfilmen, darunter “South African History” und “Ubu and the Truth Commission”. Diese Filme behandeln die sozialen und politischen Themen Südafrikas und reflektieren Kentridges Auseinandersetzung mit der Apartheid, Identität und dem kollektiven Gedächtnis.

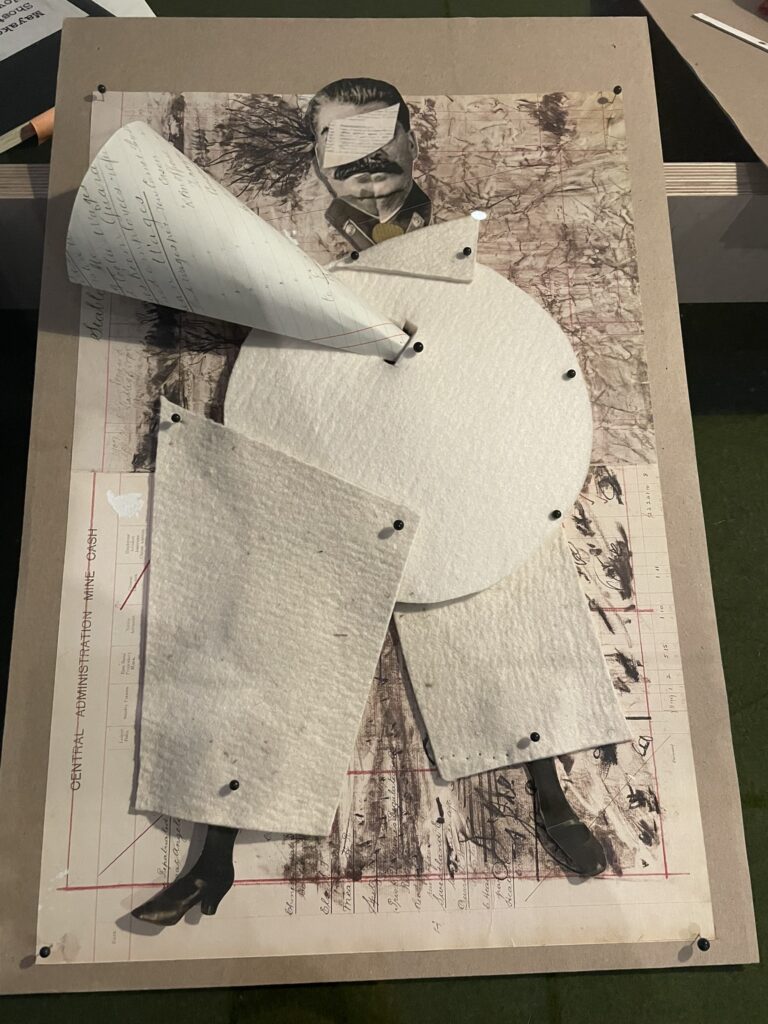

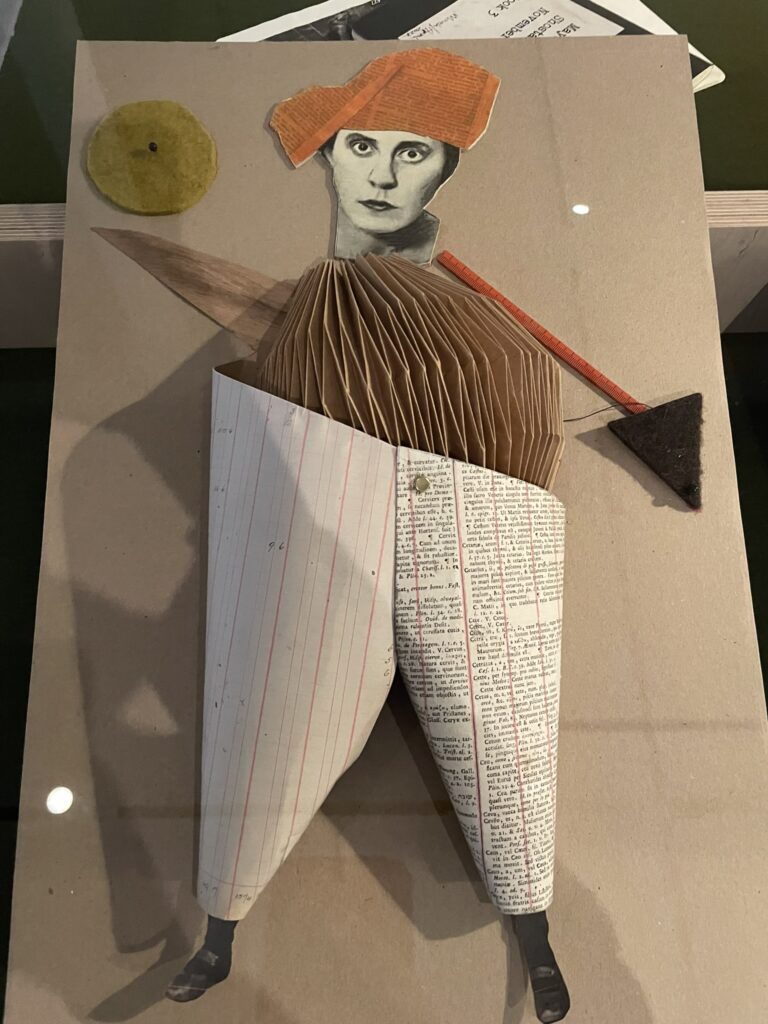

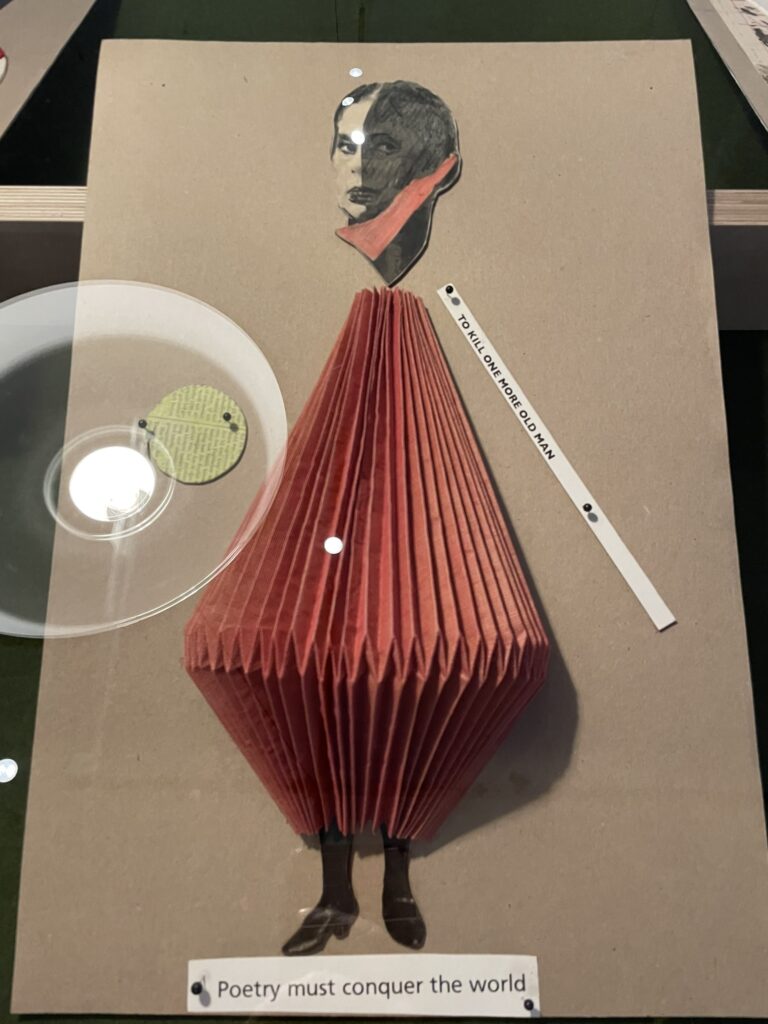

Kendrige hat viele Facetten. Er kollagiert fast wie im Stil von John Heartfield. Nur dann doch anders. Er arbeitet mit Puppen. Die Collagen werden manchmal mit Stop Motion in den Animationen eingebunden. Dabei entsteht ein Puppenspielästhetik.

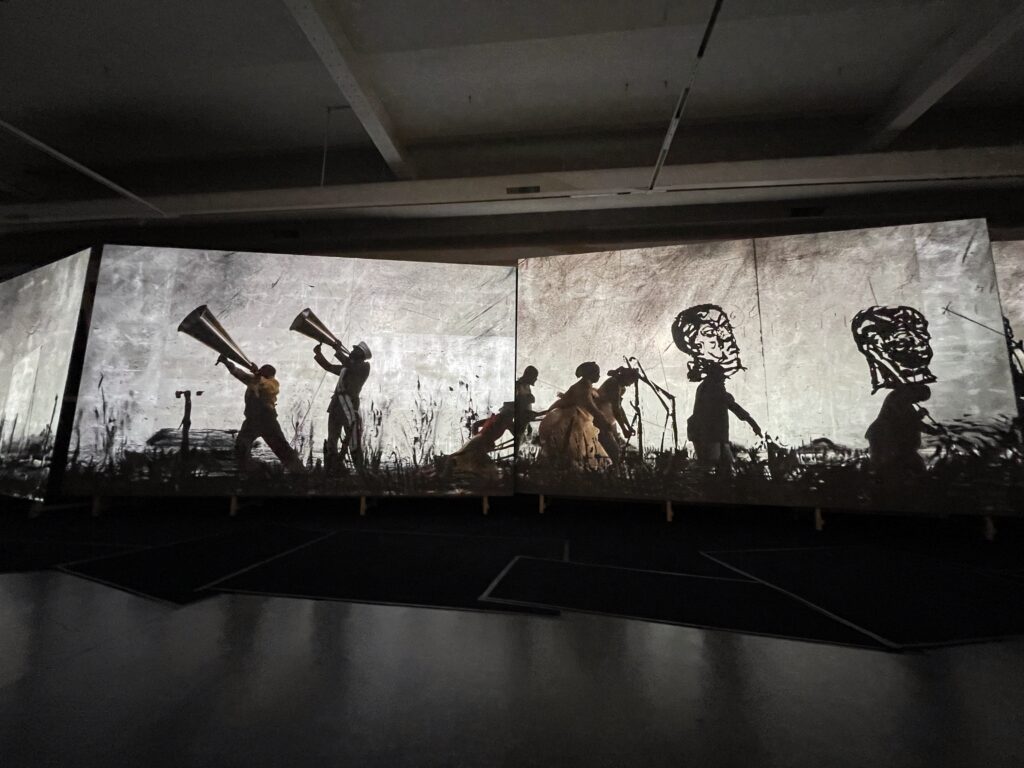

In Dresden im Albertinum wird bis zum 4. Januar „More Sweetly Play the Dance“ von 2015 gezeigt. Eine 8-Kanal Filminstallation, vier Megafone mit Lautsprechen werden im Raum platziert und das Ganze auf einer Ausstellungsfläche mit eine Länge von ca. 40 Metern. Das ist gewaltig. In Dresden wird die Installation mit einer 7 Kanal Version präsentiert.

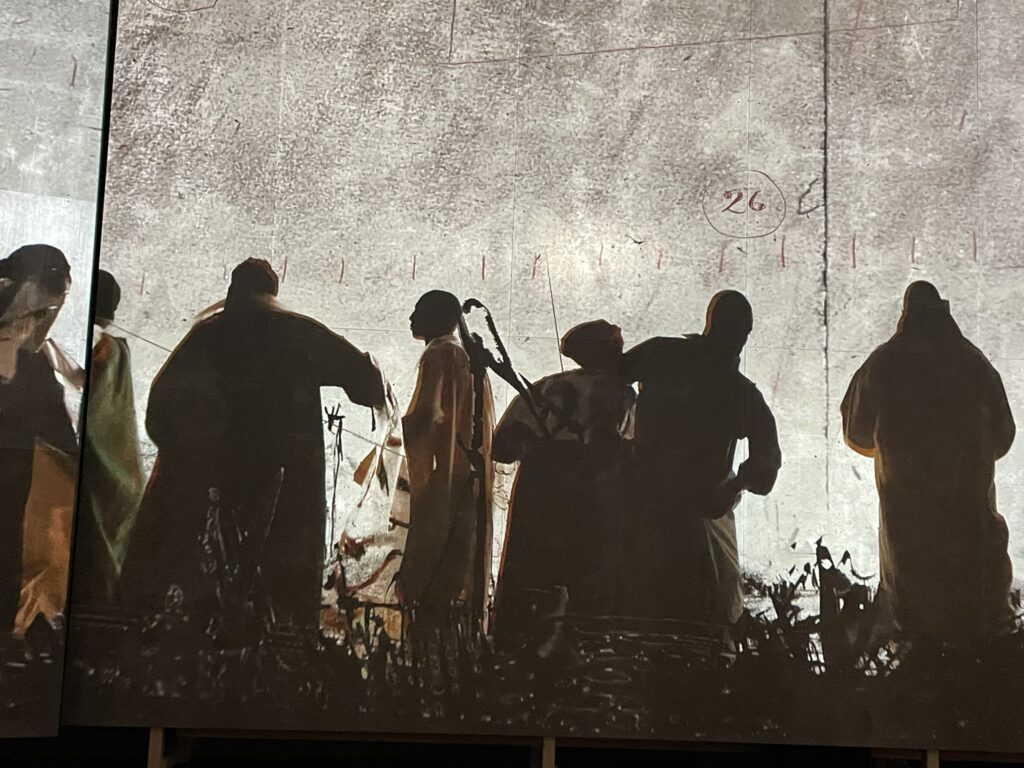

Die Installation zeigt eine endlose Prozession von Figuren in Silhouette, die sich durch eine imaginäre Landschaft bewegen. Kentridge schuf dieses Werk 2015 in Zusammenarbeit mit etwa 40 Künstlern, Musikern, Schauspielern und Technikern in seinem Johannesburger Studio.

Die Musik wurde von Johannes Serekeho komponiert und von der African Immanuel Essemblies Brass Band unter Bishop R.E. Sefatsa aufgeführt. Der Choreograph Dada Masilo entwickelte die Bewegungssprache für diese kino-poetische Prozession.

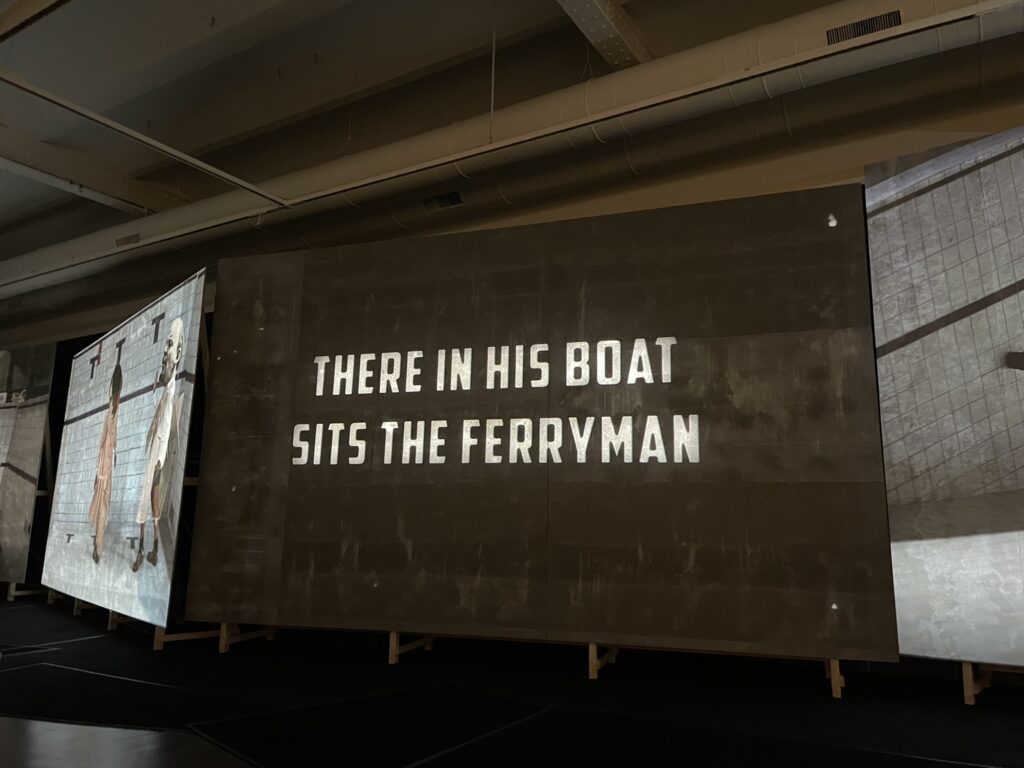

Sie stellt eine Parade dar. Es erinnert irgendwie an die Beerdigungsparaden aus New Orlean. Aber der mittelalterliche Totentanz – Death as Dancer, der seine Begleiter zum Ende führt, lässt sich auch darin sehen. 15 Minuten ziehen die Tanzenden an den Betrachter*innen vorbei. Es werden Symbole der weissen Zivilisation zu Grabe getragen. Waffen, Scherenschnitte von wichtigen Personen, Kanonen, eine Prima Ballerina als Spieluhrcharacter. Sie trägt ein Maschinengewehr in den Händen, hoch über Kopf, ob es eine Kapitulation oder eine Schaugeste ist, bleibt offen. Es werden grosse Themen angesprochen. Apartheid, Menschenrechtsverletzungen, Kulturmissbrauch.

Die schwarz, graue, manchmal weisse Farbwelt wird nur durch beige, blau oder rötliche Töne unterbrochen. So wird Blick fokussiert. Gleichzeitig sind diese Filmbilder vor dem Hintergrund ruckelnder und mit Stop Motion hergestellt, ein bisschen geisterhaft. Alles, Musik und gelegentlichen Schrifttafeln bilden eine Ganzheit.

Die Leinwände stehen verkeilt oder eher in unregelmässiger Abfolge installiert im schmalen, sehr langen Raum. Wenn die Bilder die eine Leinwand verlassen, gibt es keinen direkten Anschluss. Manchmal muss man warten bis die Prozession wieder auftaucht. Die Verzögerung ist bedeutungsreich. Die Bilder verschwinden im Nichts und kommen dann doch wieder hervor.

Im gleichen Raum dem gegenüber sehen wir die großformatigen Vorzeichnungen aus den Jahren 1869–1876 für das berühmte 100 Meter lange Porzellankachel-Gemälde das den Dresdner Fürstenzug präsentiert. Die kontextuelle Verbindung ist offensichtlich.

Videoschnitt und Konstruktion: Janus Fouche

Musikkomposition: Johannes Serekeho

Musik eingespielt von The African Immanuel Essemblies Brass Band (unter Leitung von/ under Bishop R.E. Sefatsa)

Gesang/ Vocals: Bham Ntabeni, Moses Moeta

Trommeln/ Percussion: Tlale Makhene

Tonmischung / Sound editing: Gavan Eckhart

Kostümdesign/ Costume design: Greta Goiris

Choreografie und Tanz/ Choreography and dance: Dada Masilo

Kamera/ Camera: Dusko Marovi und SASC

Bilder, Videos und Beitrag von Ursula Drees

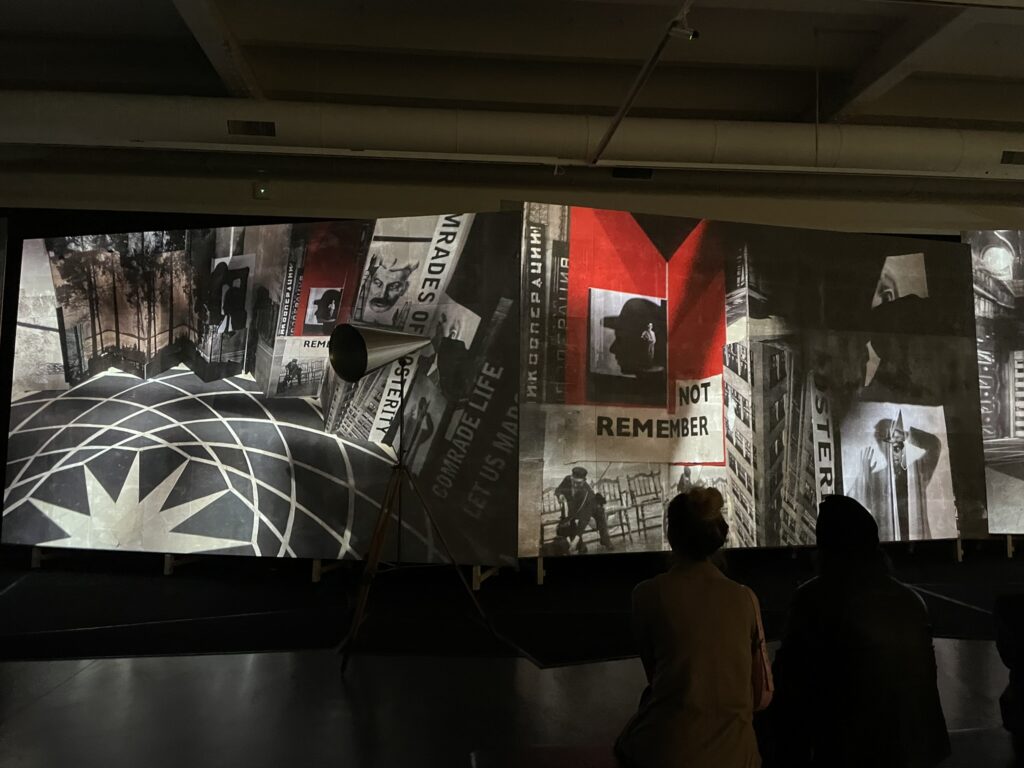

Die Installation basiert auf dem gleichnamigen Film, der als Auftragswerk zur Begleitung der 10. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch (1906-1975) entstand, die der russische Komponist nach Stalins Tod komponierte. In der Stalinzeit bewegte sich Schostakowitschs Leben zwischen Anpassung und künstlerischer Selbstbehauptung und die Sinfonie gilt gemeinhin als Abrechnung mit dem Diktator. Ausgehend von der Musik und dem Leben Schostakowitschs hat Kentridge eine fiktionale Bildcollage inszeniert und spannt einen Bogen von Lenins Tod (1924) über Majakowskis Selbstmord (1930), die Ermordung Trotzkys (1940) bis zu Stalins Tod (1953).

Das gesamte Setting – Bühne, Ausstattung, Figuren und Kostüme – wurde im Stil der Collage- und Montagetechniken des russischen Konstruktivismus entworfen. Eingebettet ist die lose Erzählung von politischer Macht und künstlerischer Freiheit, von revolutionärem Aufbruch und dem Verfall einer Utopie, von Hoffnung und Desillusion in eine kaleidoskopartige Sequenz aus .

In Oh To Believe In Another World begegnet uns ,,Geschichte in Form einer Collage“ (William Kentridge).

Es ist eine visuelle Erzählung. Kentridge verwendet viele Medien. Schrifttafeln, Collagen, bewegte 2 dimensionale Puppen auf Karton, Filmausschnitte, Textpassagen, historische Fotos, Reproduktionen von Skulpturen und Bildern, alte Zeitungsseiten und Buchcover. Das schafft einen rauen, spontanen und sehr durchdachten visuellen Stil.

Wer den Film betrachtet wird assoziativ sehen und konzeptuell denken.

Zu sehen noch bis zum 4. Januar 20266 in Dresden im Albertinum.

5-Kanal-Filminstallation, 15:42 min (in dieser Ausstellung als 7-Kanal-Version präsentiert Five channel film Installation, 15:42 min. Courtesy Kentridge Studio© William Kentridge

Regie/ Director William Kentridge

Schnitt- & Tondesign/ Editor & sound design Janus Fouche

Zusätzliche Redakteure/ Additional editors Zana Marovi, Joshua Trappler

Kostüm- & Puppendesign/ Costume & puppet design Greta Goiris

Bühnenbild und Modellbau/ Set & model design Sabine Theunissen

Kamera/ Camera Dusko Marovi SASC

Fotos, Videos und Beitrag von Ursula Drees

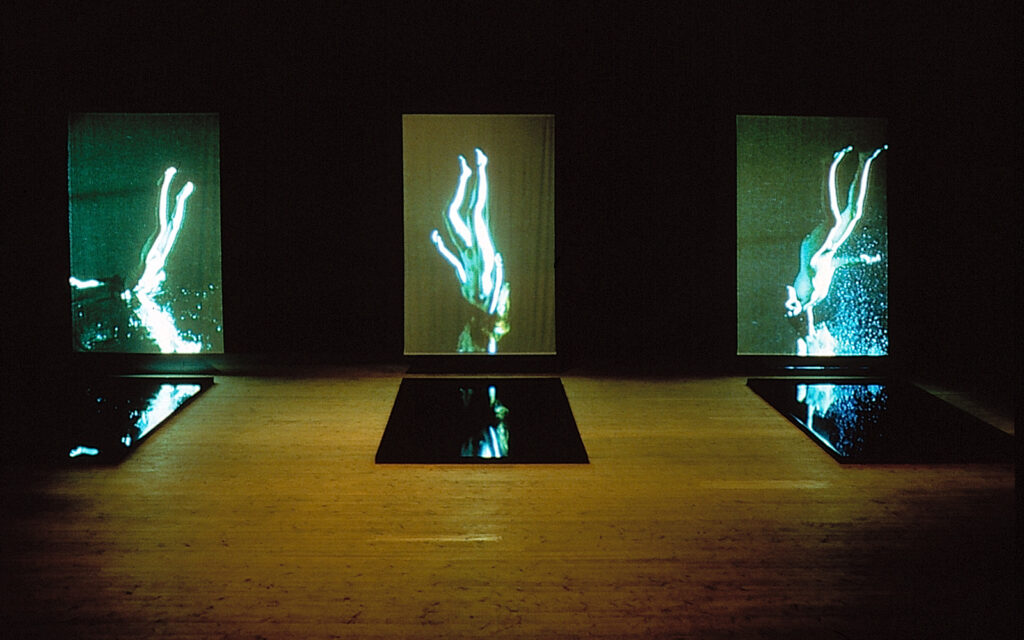

In Bill Violas Werk „Stations“ werden fünf zentrale menschliche Erfahrungen thematisiert, die sich mit den existenziellen Aspekten des Lebens und der Spiritualität befassen:

- Geburt – Die erste Station thematisiert den Beginn des Lebens und die Wunder der Entstehung.

- Tod – Diese Station widmet sich dem Ende des Lebens und den damit verbundenen Emotionen und Ängsten.

- Trauer – Hier wird das Gefühl der Trauer hervorgehoben, das als Teil des menschlichen Daseins und des Umgangs mit Verlust dargestellt wird.

- Transformation – Diese Erfahrung beschäftigt sich mit den Übergängen im Leben, sei es durch Veränderungen oder tiefgreifende Lebensereignisse, die zu persönlichem Wachstum führen.

- Auferstehung oder Wiedergeburt – Die letzte Station thematisiert den Kreislauf des Lebens, der den Gedanken an Erneuerung und spirituelle Wiedergeburt umfasst.

Diese fünf Erfahrungen bilden das emotionale und thematische Rückgrat von „Stations“ und laden die Betrachter dazu ein, über ihre eigene existenzielle Reise nachzudenken.

Die Ästhetik von „Stations“ zeichnet sich durch die Verwendung von Wasser, Licht und Körperlichkeit aus. Es ist eine fünfkanalige Videoinstallation, bei der nackte Figuren in Wasser schweben, im ZKM sind sie auf grossformatigen Leinwänden zu sehen. Diese Figuren haben etwas Übernatürliches, Göttliches oder auch Geisterhaftes an sich. Die Bewegungen verschmelzen mit der stillen, fast meditativen Klangkulisse eines Unterwasserraums. Unter jeder Projektion befinden sich polierte schwarze Granitplatten. Sie spiegeln die Bilder. Die kontemplative Atmosphäre betont die Themen Leben, Tod und Wiedergeburt.

Bill Viola studierte von 1969 bis 1973 an der Syracuse University, wo er einen Bachelor of Fine Arts in der Fachrichtung Malerei erwarb. Während seiner Studienzeit entdeckte er sein Interesse an Video- und Bildmedien und absolvierte anschließend ein Praktikum am Experiential Media Studio im Experimental Television Center in New York.

Viola gilt als einer der Pioniere der Videokunst. Seine Arbeiten zeichnen sich durch eine tiefgehende Auseinandersetzung mit Themen wie Leben, Tod, Spiritualität und menschliche Emotionen aus. In den 1970er Jahren begann er mit der Erstellung von Videoinstallationen. Er nutzt moderne Technologien, um ageometrische Darstellungen von Wasser, Raum und Licht zu erschaffen.

Beitrag und Videos von Ursula Drees

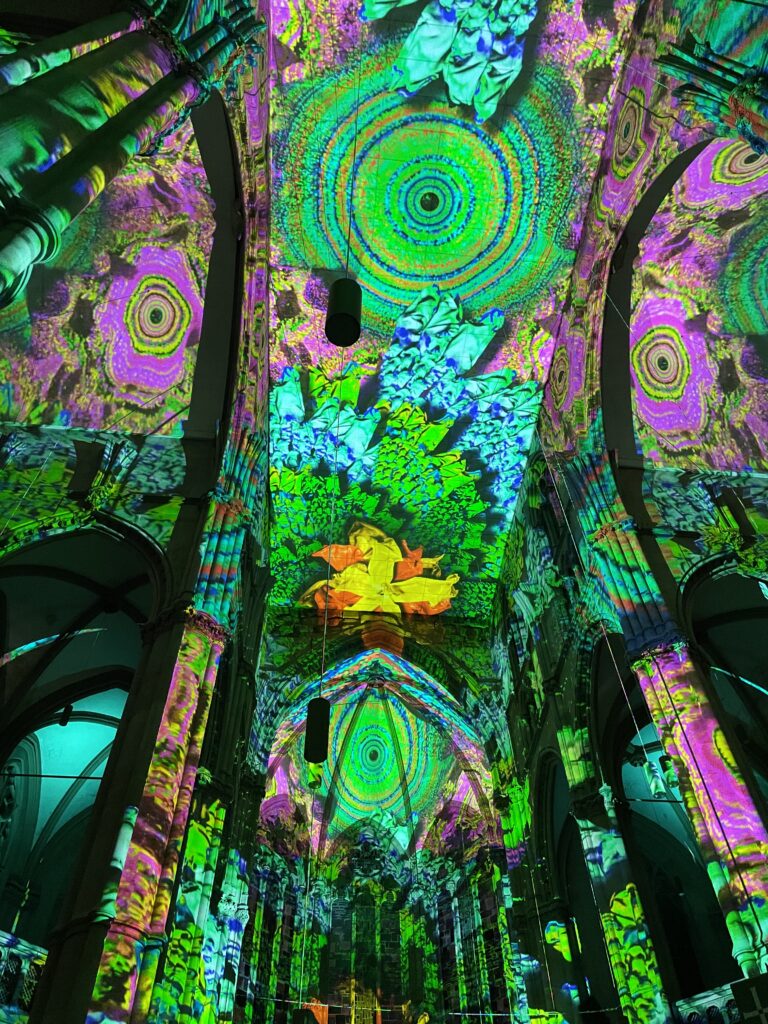

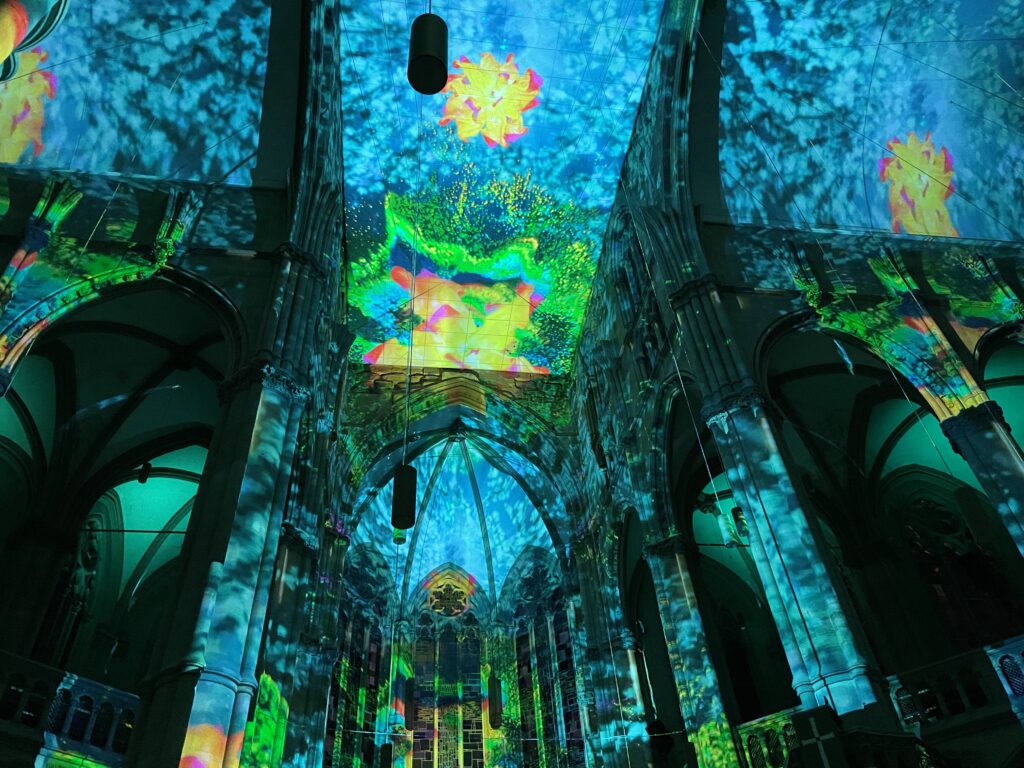

Die Vier Jahreszeiten sind sowieso ein Klassiker, geradezu ein Gassenhauer in der klassischen Musik. Viele Filme zitieren Passagen. Daher werden nicht nur KlassikliebhaberInnen dieses Event geniessen. Eigentlich alle Altersgruppen. Die Johanniskirche am Feuersee wird zum kunstvollen Illustrationsort der Musik. Die Decke des Kirchenschiffs ist durch eine plane Decke besonders projektionsgeeignet. Ich weiss gar nicht, ob die Gruppe das initiiert hat oder ob das sowieso immer so ist.

Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Johanniskirche schwer beschädigt. Nach dem Krieg begann der Wiederaufbau, der 1952 abgeschlossen wurde. Dabei wurde die Kirche in ihrem ursprünglichen neugotischen Stil restauriert. Heute ist die Kirche nicht nur ein Ort für regelmäßige Gottesdienste, Lesungen, sondern auch für kulturelle Veranstaltungen wie Projection Mapping und Konzerte. Ein Ort der Begegnung.

Das Projection Mapping ist gelungen. Es gibt einige kritische Punkte. Gerade zum Ende hin, wird mit schneller Bewegung und einer Überfülle von Farben und Formen gearbeitet. Da geht einiges verloren. Die Augen der BesucherInnen haben mit der Überfüllung zu kämpfen. Aber alles andere ist schön. Ein sehr zufrieden stellendes Ereignis. Gerade am Abend nach dem Arbeitstag ist es entspannend und erfüllend. Genau 30 Minuten dauert die Show. Länger wäre auch etwas kompliziert, denn der Kopf ist im Nacken. Nicht alle können einen Sitzsatz ergattern. Die sitzen dann auf den Kirchenbänken. Der Sound ist ausgezeichnet. Gerade in einem Kirchengewölbe. Die Künstlergruppe hat neben den Bildwelten eine adequate Soundentwicklung entfalten können.

Beitrag von Ursula Drees

Alle Fotos wurden vor Ort mit dem Iphone gemacht.

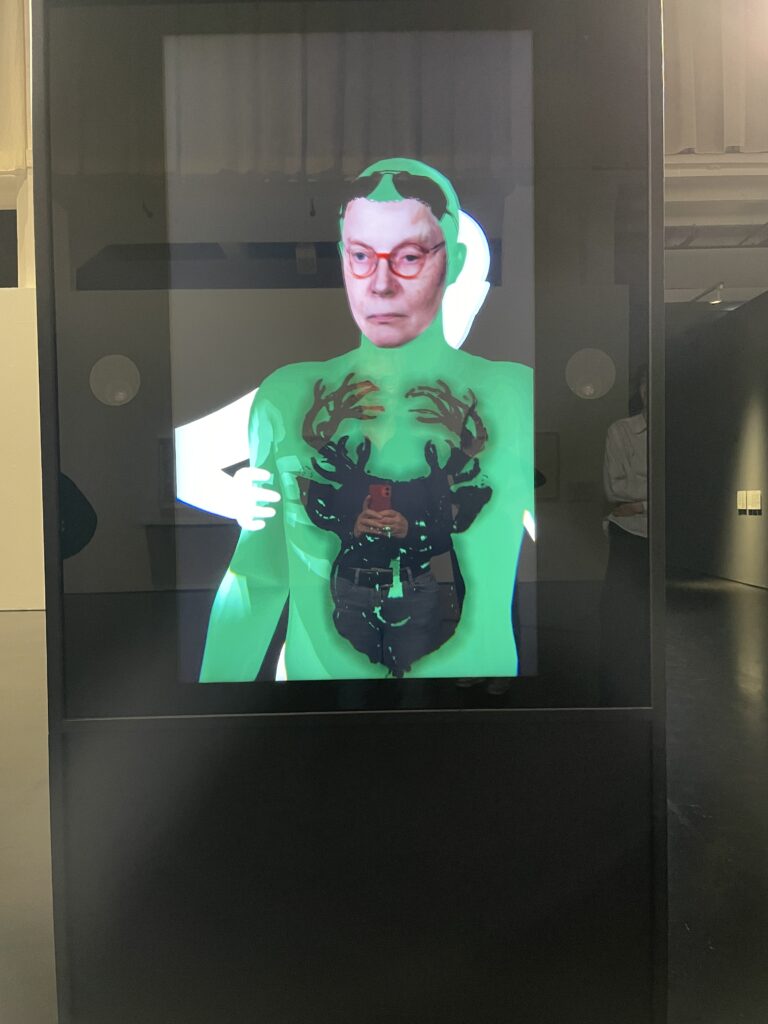

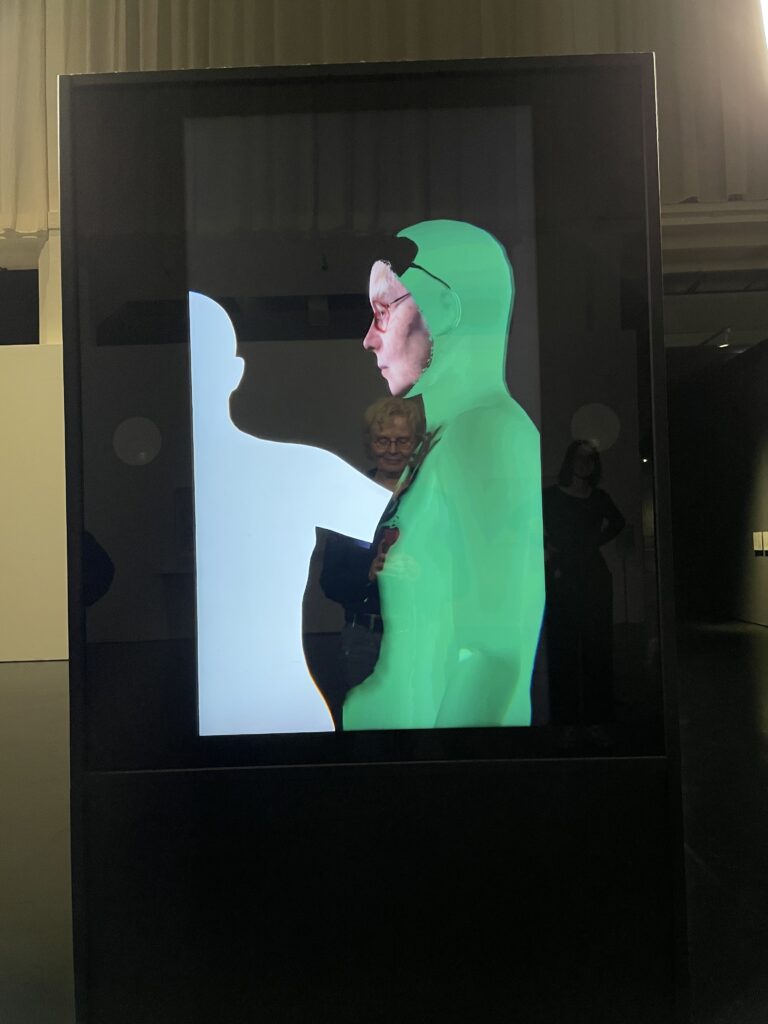

Hanna Haaslathi, eine in der Medienkunstszene zukunftsträchtige Künstlerin, präsentiert derzeit ihre Installation „Captured“ im Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe. Haaslathi, geboren im Jahr 1990, hat sich durch ihre interdisziplinäre Herangehensweise an Medien, Technologie und Wahrnehmung als Stimme der zeitgenössischen Kunst etabliert. Sie kombinierte in ihrer Ausbildung an renommierten Institutionen wie der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe und der Akademie der Bildenden Künste in München verschiedene künstlerische Ausdrucksformen mit einem Fokus auf digitale Medien, Performance und Installation.

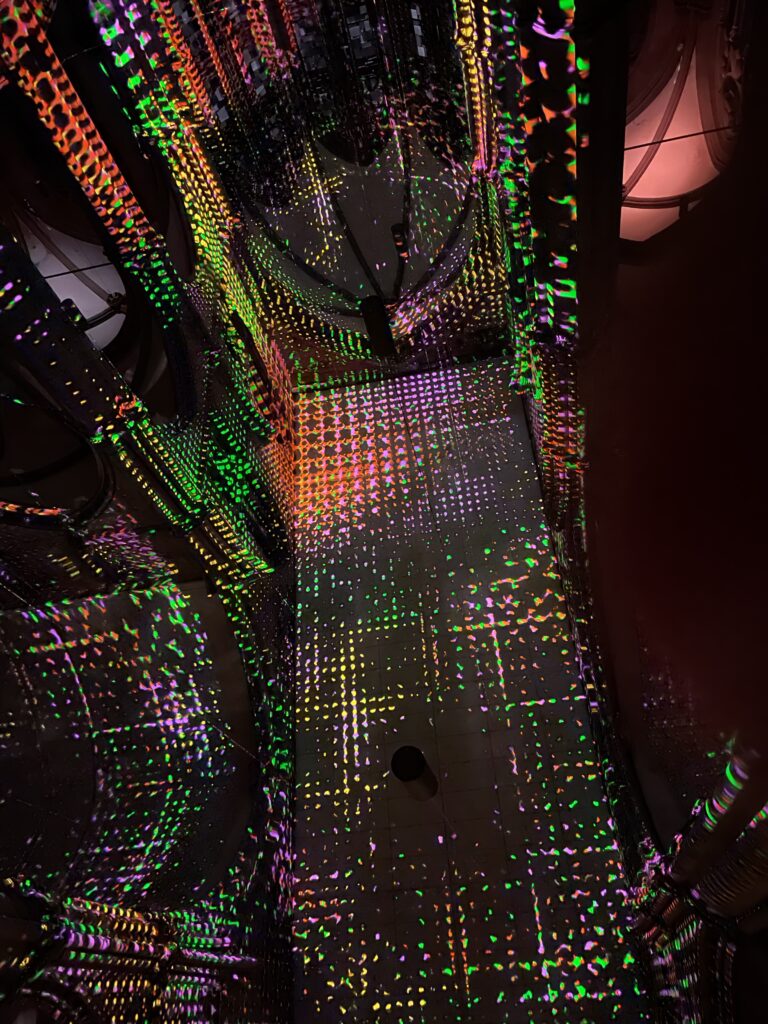

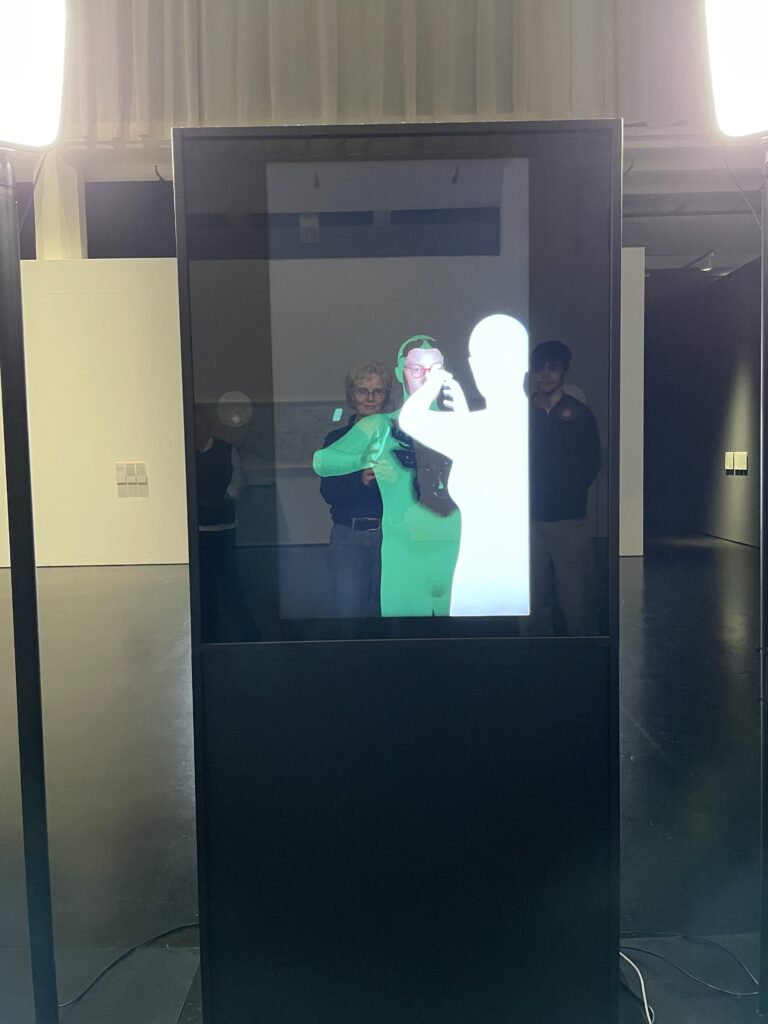

„Captured“ ist ein multidimensionales Werk, das die Beziehung zwischen Mensch und Technologie in den Mittelpunkt stellt. In einer Ära, in der der Mensch zunehmend von digitalen Medien und Technologien durchdrungen wird, thematisiert Haaslathi die Konzepte der Überwachung, des persönlichen Raums und der digitalen Identität. Die Installation besteht aus einer Vielzahl von interaktiven Elementen.

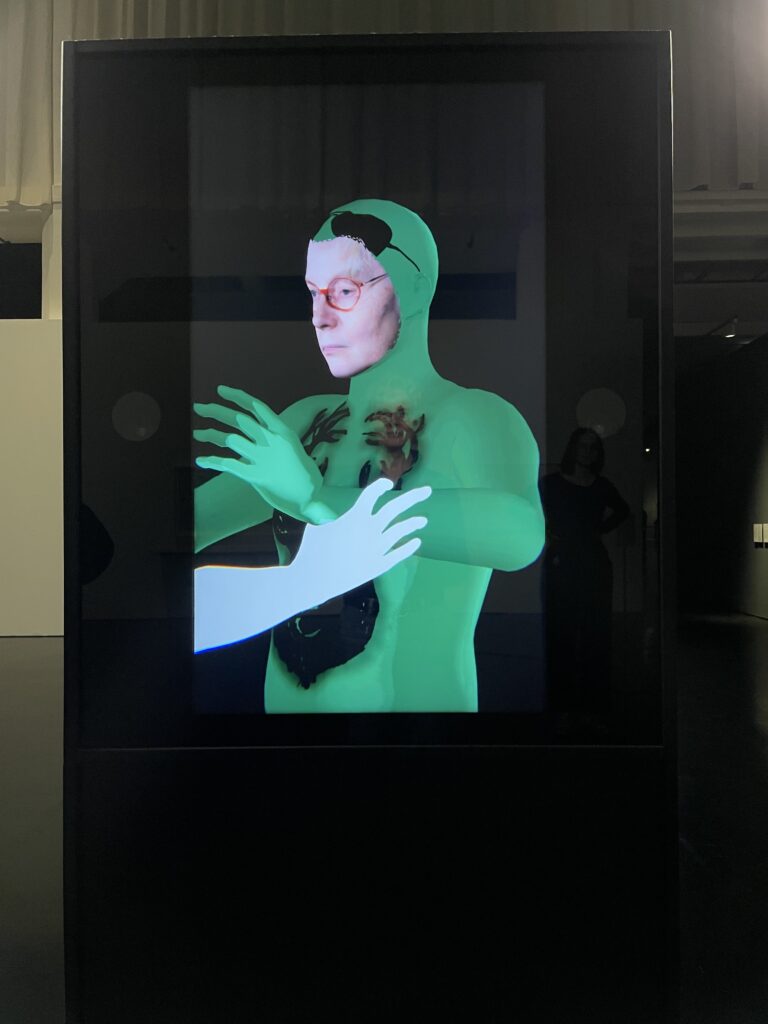

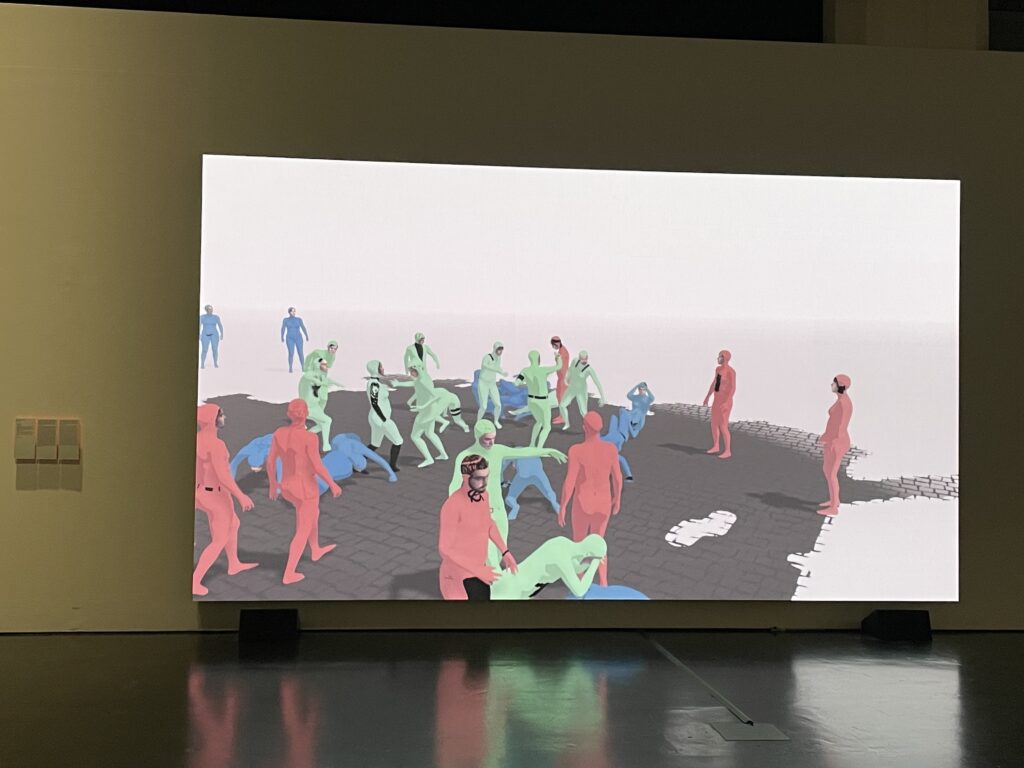

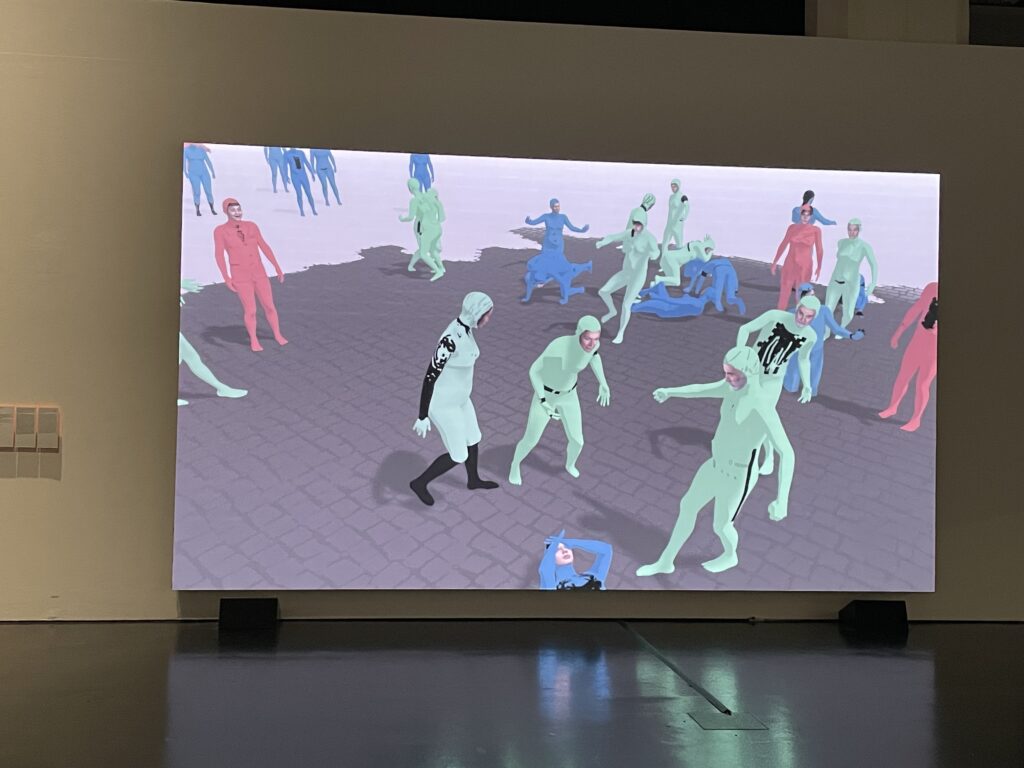

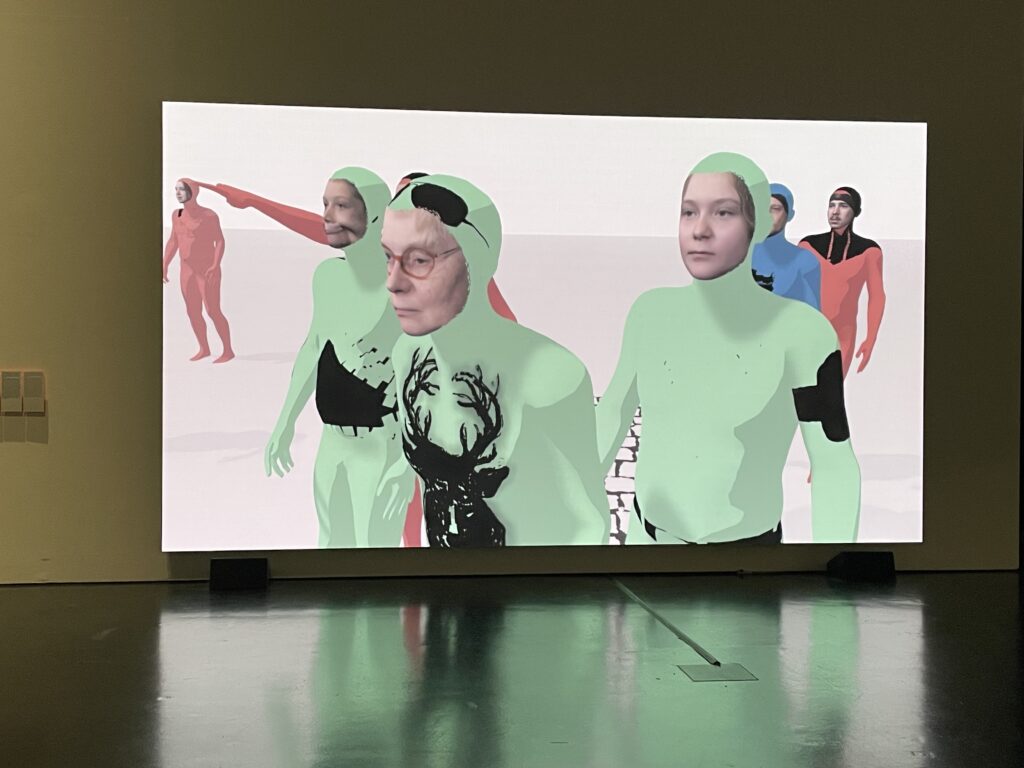

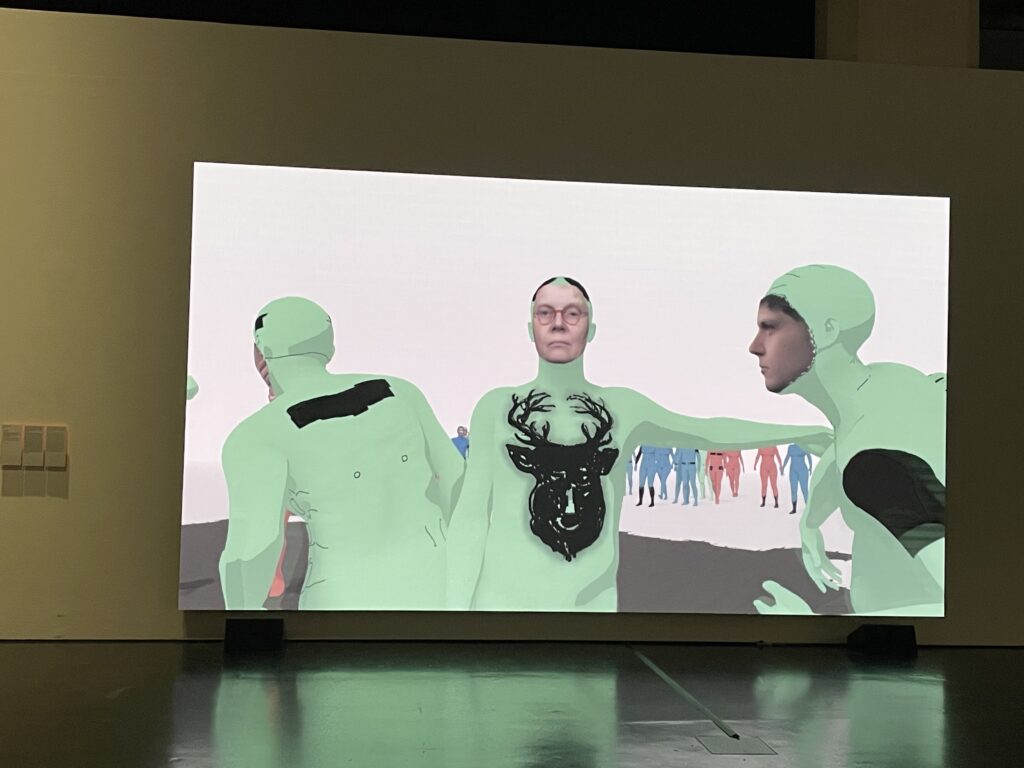

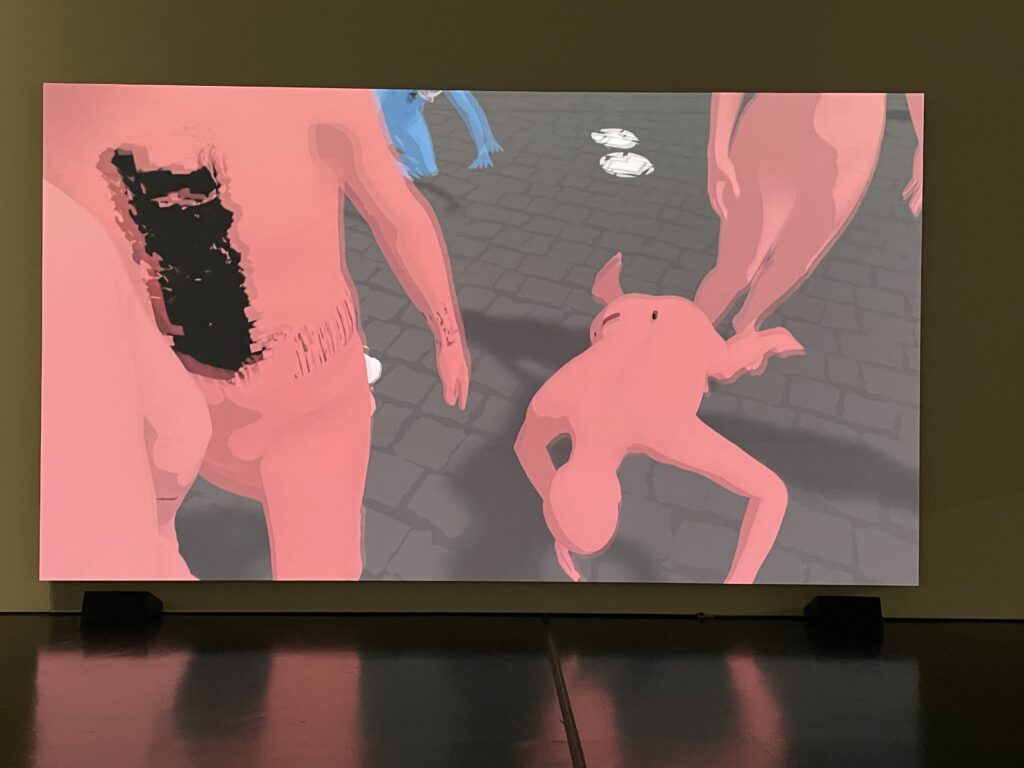

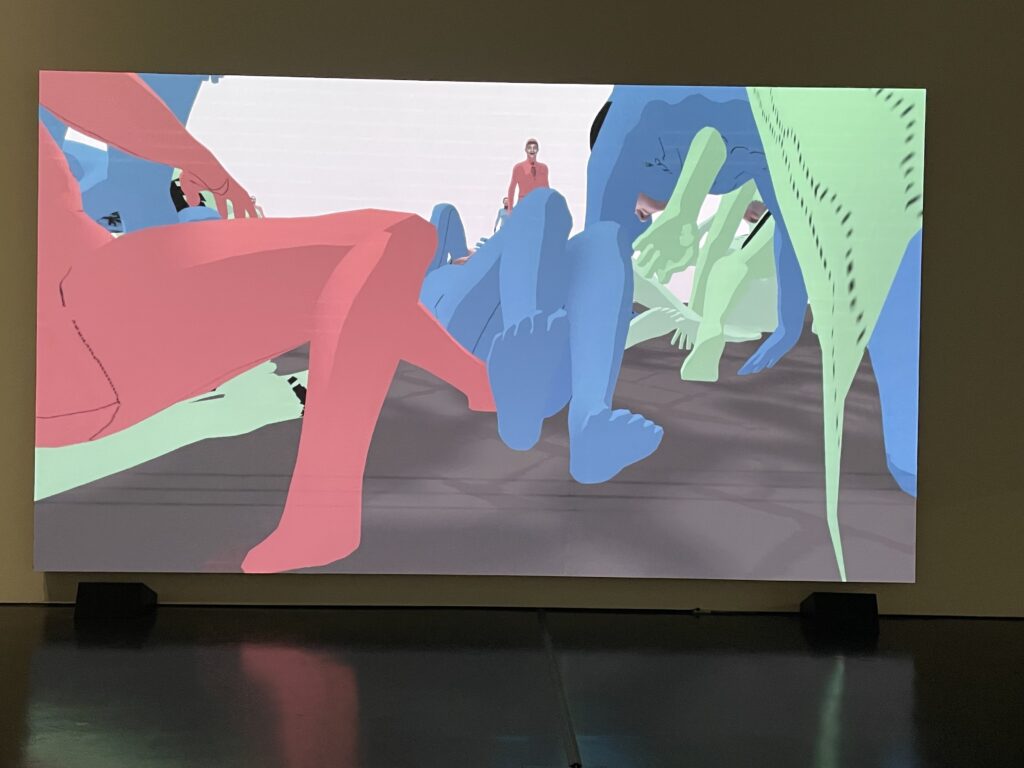

Die BesucherInnen lassen sich von einer Kamera filmen, das Konterfei wird in einen Avatar übersetzt. Der trägt einen Ganzkörperanzug in verschiedenen Farben. Die Farben geben Auskunft zum Team, indem der Avatar später auf der Stage, einer grossen Projektion auftritt. Aber erst wird der Avatar gedreht, betrachtet und dann durch einen weissen Schattenriss in die Szenerie gekippt. Angekommen finden sich die Avatare auf einem Kampffeld wieder. Ehe man sich versieht wird zugeschlagen. Entweder holt der eigene Avatar kräfig aus, schlägt vielleicht in die Luft, aber auch zieht Anderen einen über. Es wird getreten, geprügelt und verletzt. Avatare finden sich stehend, gehend, kniend auf allen Vieren, liegend im Spielfeld.

Diese Technologie nutzt Sensoren und KI-Algorithmen, um individuelle Bewegungen und Interaktionen zu analysieren und visuell sowie akustisch zu übersetzen. Die Künstlerin spielt dabei mit der Idee der „Datenkonstruktion“ – wie unsere digitalen Spuren und Interaktionen nicht nur unsere Identität formen, sondern auch das Verständnis von uns selbst in der digitalen Welt verändern.

Ein zentrales Anliegen von Haaslathi in „Captured“ ist die Reflexion über das, was es bedeutet, in einem überwachten Zeitalter zu leben. Die Installation stellt provokante Fragen zur Privatsphäre und zur Konsensualität in der Nutzung von Daten – Fragen, die in der zeitgenössischen Debatte über digitale Rechte und Ethik von großer Bedeutung sind. Denn wenn mein Avatar andere schlägt und in die Knie zwingt, fertig macht und prügelt, dann denke ich, dass ich die besseren Argumente habe. Auch wenn es Körperliche sind.

Es geht nicht um Recht, um Copyrights, um Umgangsformen. Es geht darum, sich deutlich zu machen. Einige Menschen greifen zu drastischen Formen, schreiben hasserfüllte Tiraden, drohen und fühlen sich in der digitalen Anonymität ziemlich gut und sicher. Da kann man sich zum Monster entwickeln. Belangt werden können diese Monster, aber kann man bei der Fülle überhaupt noch strafrechtlich dagegen angehen und verfolgen? Wohl eher nicht. Es ist ein wilder Westen. Und so verhalten sich die Avatare auch. Meiner auch.

Wenn Geist und Argumente nicht mehr wirksam eine Meinung vertreten, dann greife zu drastischen Massnahmen. Schlagen, Prügeln, Verunglimpfen, Fertig machen, solange bis der Andere am Boden liegt und erledigt ist.

Die Installation „Captured“ von Hanna Haaslahti wird im Rahmen der Ausstellung „The Story That Never Ends. Die Sammlung des ZKM“ im ZKM Karlsruhe gezeigt. Diese Ausstellung wurde am 4. April 2025 eröffnet und läuft voraussichtlich bis zum 20. September 2026.

„The Story That Never Ends“ präsentiert eine umfangreiche Auswahl aus der bedeutenden Sammlung des ZKM, die Werke von den 1950er-Jahren bis heute umfasst. Die Ausstellung legt besonderes Augenmerk auf die Verknüpfung von Kunst und Technologie sowie die Herausforderungen der Erhaltung und Präsentation medienbasierter Kunstwerke.

Beitrag von Ursula Drees. Alle Photos wurden vor Ort von mir mit einen Iphone 12 gemacht.