Category Archives: Allgemein

In der Serpentine South Gallery, London, UK findet sich vom 12 April – 1 September 2024 eine einzelpräsentaiton von Arbeiten des 62 jährigen Britischen Künstlers Yinka Shonibare CBE RA. Seine interdisziplinäre Praxis nutzt Zitate aus der westlichen Kunstgeschichte und Literatur, um die Gültigkeit zeitgenössischer kultureller und nationaler Identitäten im Kontext der Globalisierung zu hinterfragen. Durch die Untersuchung von Ethnie, Klasse und der Konstruktion von kultureller Identität kommentieren seine Werke die verworrene Beziehung zwischen Afrika und Europa und ihre jeweilige wirtschaftliche und politische Geschichte.

Suspended States umfasst Installationen neuerer Skulpturen, Textilien und Holzschnitte, die Shonibares jüngste Meditationen über die Aufhebung von Grenzen – „ob psychologisch, physisch oder geografisch“ – widerspiegeln. In Anlehnung an die Lage der Serpentine in einem königlichen Park erforschen die neuen Werke des Künstlers die Rolle öffentlicher kolonialer Statuen, Orte der Zuflucht sowie das Erbe des Krieges und der daraus resultierenden Friedensversuche. Seine charakteristische Verwendung des „afrikanischen Drucks“, ursprünglich ein holländischer Wachsdruck, der von der indonesischen Batik inspiriert war und später im 19. Jahrhundert nach Westafrika gehandelt wurde, dient als Symbol für die komplizierten Beziehungen zwischen Europa und Afrika.

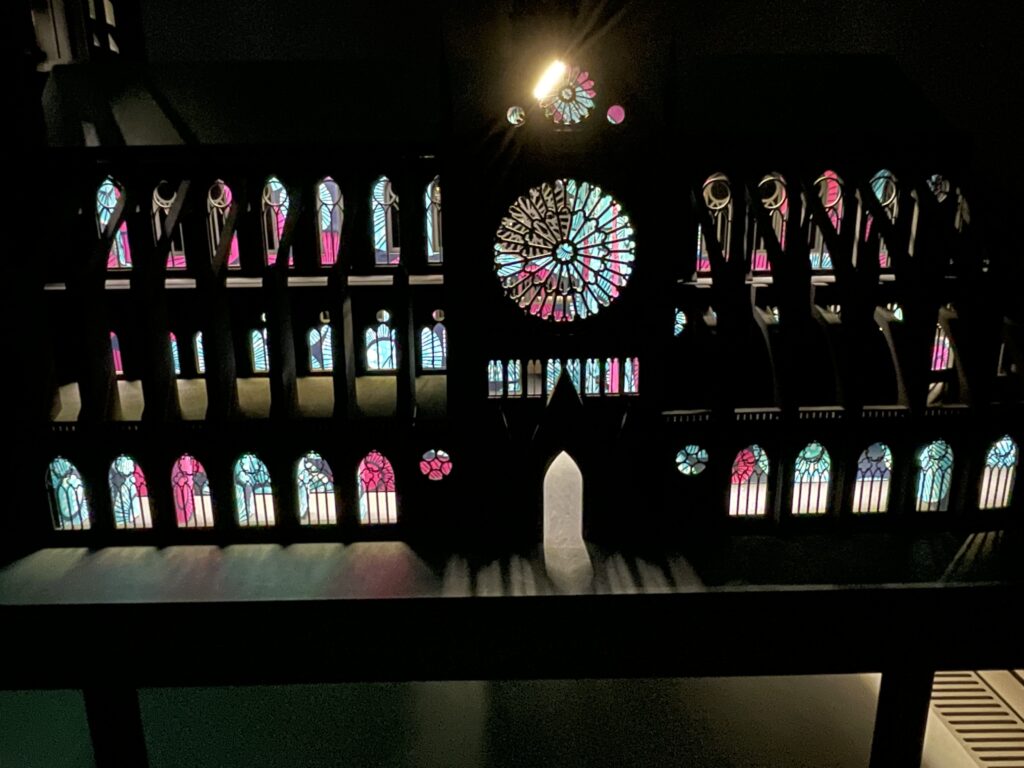

Sanctuary City, 2024

Holz, Farbe, Dutch wax gecoatete, bedruckte Baumwolle, LED Lichter

Die Ausstellung zeigt auch die Bedeutung kultureller und sozialer Austauschprojekte für Shonibares Praxis, die er durch seine langjährige Unterstützung anderer Künstler im Rahmen seines experimentellen Programms „Guest Projects“, das er seit 2008 in seinem Atelier im Osten Londons durchführt, sowie durch seine 2019 in Nigeria gegründete Stiftung Guest Artist Space (G.A.S.) unterstreicht.

Suspended States läuft noch bis zum 1. September 2024.

Yinka Shonibare CBE wurde zur 60. Internationalen Kunstausstellung der Biennale di Venezia eingeladen. Sie wird von von Adriano Pedrosa kuratiert, das Motto lautet: Stranieri Ovunque Strangers Everywhere.

Beitrag von Ursula Drees

Bubble Mania bringt ein Arcade Game in den interaktiven Experiencespace und ist technisch den aktuellen Möglichkeiten angepasst. Es ist ein Multiuser Spiel, die Controller sehen zwar wie vor 40 Jahren aus, aber das ist die einzige Übereinstimmung. Alles was gesehen wird, wirkt vertraut, dennoch, irgendwie ist es dann doch schwerer. Denn was plötzlich gross und verteilt im Raum ist, lässt sich komplizierter bedienen. Absprache und Kooperation mit den Mitspielern ist gefragt, sonst verliert das Team.

Beim diesjährigen Art Directors Club Talent Award hat Bubble Mania, eine Produktion der Hochschule der Medien, Stuttgart, Studiengang Audiovisuelle Medien in 3 Kategorien gewonnen. Wir gratulieren. Eine super Leistung.

Mehr dazu gibt es hier.

Beitrag von Ursula Drees

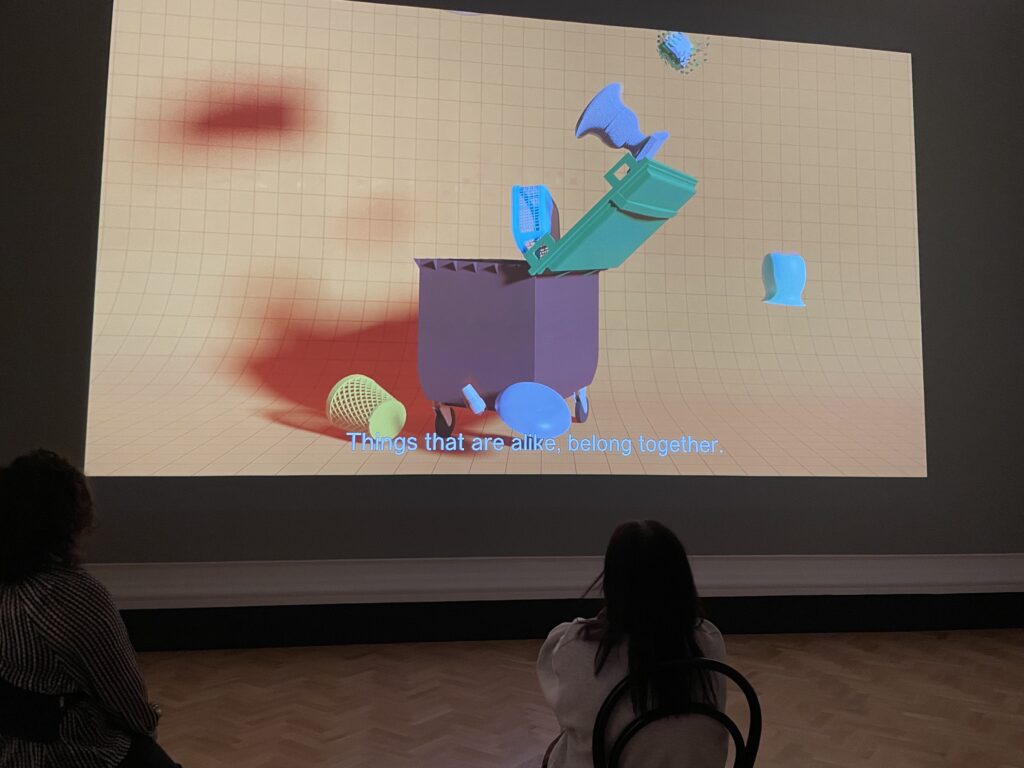

Dieses Werk lässt sich im Victoria and Albertmuseum in London anschauen. Es ist von der 1987 geborenen Künstlerin Simone C. Niquille 2021 erstellt worden. Es heißt Sorting Song.

Simone C. Niquille hat einen BFA in Grafikdesign von der Rhode Island School of Design und einen MA in Visual Strategies vom Sandberg Instituut Amsterdam. Sie lehrt Design Research an der ArtEZ University of the Arts Arnhem und ist Chief Information Officer an der Design Academy Eindhoven. Sie ist 2016 Stipendiatin des Het Nieuwe Instituut Rotterdam und Empfängerin des Talententwicklungsstipendiums von The Creative Industries Netherlands 2016/2017. Niquille ist beauftragte Mitarbeiterin für den niederländischen Pavillon auf der Architekturbiennale 2018 in Venedig.

Maschinen haben gelernt, riesige Mengen von Informationen aus unserer Welt zu verarbeiten. Doch selbst die ausgefeiltesten Computersysteme sind Fehleranfällig. Sie interpretieren die Worte, Umgebung Da-Sein falsch, es fehlt den Maschinen die Komplexität der menschlichen Wahrnehmung und des menschlichen Verständnisses. Auch wenn die Systeme Künstliche Intelligenz genannt werden, so ist das Wort Intelligenz unrichtig. Intelligenz ist nicht nur das Erinnern von Dingen sondern das in einen Kontext einsetzende Handeln, das Verstehen, das bewerten, das Kombinieren. Es ist emotionale Intelligenz, genauso wie das reine Erinnern oder Memorisieren.

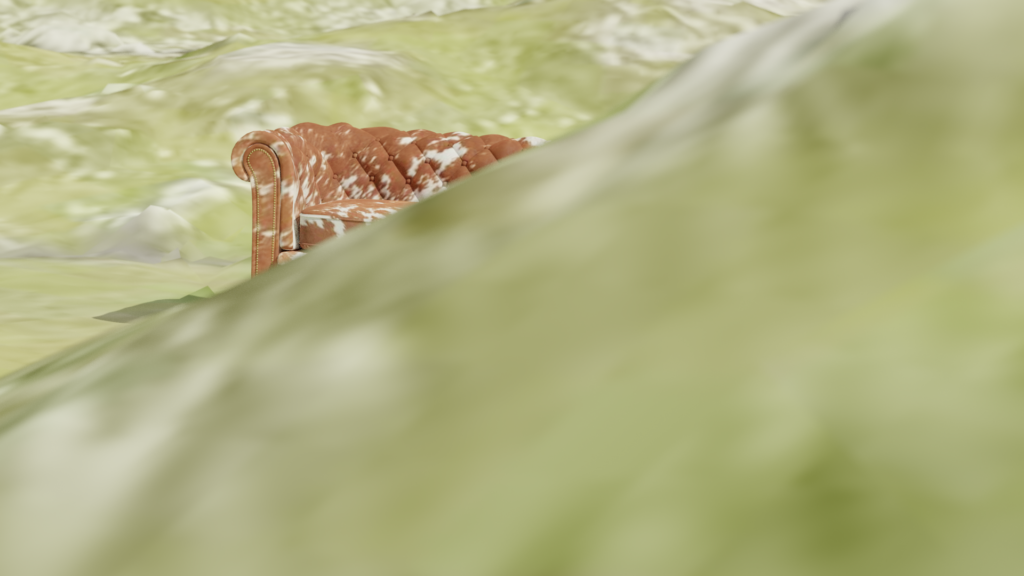

Sorting Song ist ein computergenerierter Film, der genau mit dieser Problematik umgeht. Zwei Kinder fragen sich naiv, wie sie eine Sammlung von scheinbar häuslichen Gegenständen kategorisieren sollen, die aus einem Trainingsdatensatz von fotografischen 3D-Modellen stammen. In Sorting Song wird eine Auswahl von Haushaltsgegenständen gezeigt. Sie finden sich unter einem Namen aber jedes dieser Objekte ist anders. Namen und Benennungen sind Kontext bezogen und wer diesen Kontext nicht begreift wird Mehrdeutigkeit sehen. Zwischen einer Vase und einer Schüssel, einer Bank und einer Couch, einem Stuhl und einer Toilette wechselnd, werden die unscharfen Grenzen zwischen Sprache, Kategorisierung und Objekten erkundet. „Muss ein Name etwas bedeuten?“, fragt Alice in Lewis Carrolls Through the Looking Glass. Die Welt wird durch ständiges Aushandeln konstruiert. Wo endet die Schale und wo beginnt die Vase? Diese auf den ersten Blick trivial erscheinenden Objektgrenzen sind für Trainingsdatensätze für das Computer-Vision-Training, die darauf abzielen, Objekte in eindeutige Kategorien zu sortieren, unerlässlich. Mit wem verhandelt die Maschine?

Hier wird an die Frustration über die Begrenztheit der rechnergestützten Sprache und die endliche Welt, die sie hervorbringt angeknüpft. Die Arbeit macht die Protokolle und Daten sichtbar, die die digitale Darstellung der Welt prägen. Die Videoarbeit Sorting Song, die das Format eines pädagogischen Kinderlieds hat, zielt darauf ab, über das hinauszugehen, was unschuldig und naiv erscheint, und eine Welt der kodierten Annahmen zu erschüttern.

Sorting Song enthält Objekte aus dem SceneNet RGB-D Trainingsdatensatz für Innenräume. Bei diesem Datensatz des Imperial College London handelt es sich um eine umfangreiche Sammlung von 3D-Netzen, Grundrissen und Objekten, die für die Entwicklung von Computer Vision für zukünftige Haushaltsroboter zusammengestellt wurde. Wie schwierig es ist, Objekte allein nach ihrer Form zu sortieren, wird deutlich, wenn ein Rollstuhl, eine Toilette und ein elektrischer Stuhl alle in der Kategorie „Stuhl“ zu finden sind. Der Kontext ist wichtig, doch diese Daten sind davon befreit und dienen der Ausbildung von Robotern, die letztendlich mit Menschen zusammenleben werden.

In dem Ausstellungsraum wird neben dem Video auch ein nachgearbeitetes von einem Berg fallendes Sofa ausgestellt, als auch dem Video nachempfundene Sitzgelegenheiten. Dort nehmen die Besucherinnen Platz. Die Sitzgelegenheiten sind dem Film von Niquille entnommen und im Datensatz als Stühle klassifiziert.

CREDITS

⦁ Research, Script & Animation: Simone C Niquille

⦁ Music: Jeff Witscher & Peter Rylander

⦁ Voice Over: Emma Prat & Julian Murray

⦁ 3D Assets: SceneNet-RGBD, Dyson Robotics Lab at Imperial College London

→ With a nod to Sesame Street’s Sorting Song.

CREDITS CINEKID 2021

⦁ Development: Eurico Sá Fernandez

⦁ Emojis: OpenMoji

Commissioned by Cinekid Festival 2021.

Beitrag von Prof. Katja Schmid

„Der Coup“ ist ein interaktiver Escape Room, hergestellt von Studierenden der Hochschule der Medien in Stuttgart.

Es geht darum, Kultur und Kunst nicht nur wenigen, einzelnen, reichen Menschen bereitzustellen, sondern Allen. Immer öfter jedoch werden hochkarätige Kunstwerke durch Privatpersonen auf Auktionen ersteigert und verschwinden für die Öffentlichkeit. Ein wichtiger Teil der kulturellen Identität bleibt im Verborgenen. „Der Coup“ thematisiert dieses Phänomen. Spielerisch, einbindend, spannend und nachvollziehbar. Die Besucher*innen werden zum Robin Hood der Kultur und stehlen ein Kunstwerk in dem Escape Room „Der Coup“ .

Darum geht es: 1937 wird das von Franz Marc im Jahr 1913 geschaffene Kunstwerk „Turm der blauen Pferde“ von den Nazis zu entarteter Kunst deklariert. Der letzte bekannte Besitzer des grossformatigen Gemäldes ist Hermann Göring, der es für seine persönliche Kunstsammlung vereinnahmte. Seit 1945 gilt dieses Werk als verschollen. Genaue Angaben über den Verbleib gibt es nicht.

Das Kunstwerk wurde als Vorlage für eine davon inspirierte Skulptur genommen. Sie wurde 3 D gedruckt und dieses Objekt gilt es zu stehlen.

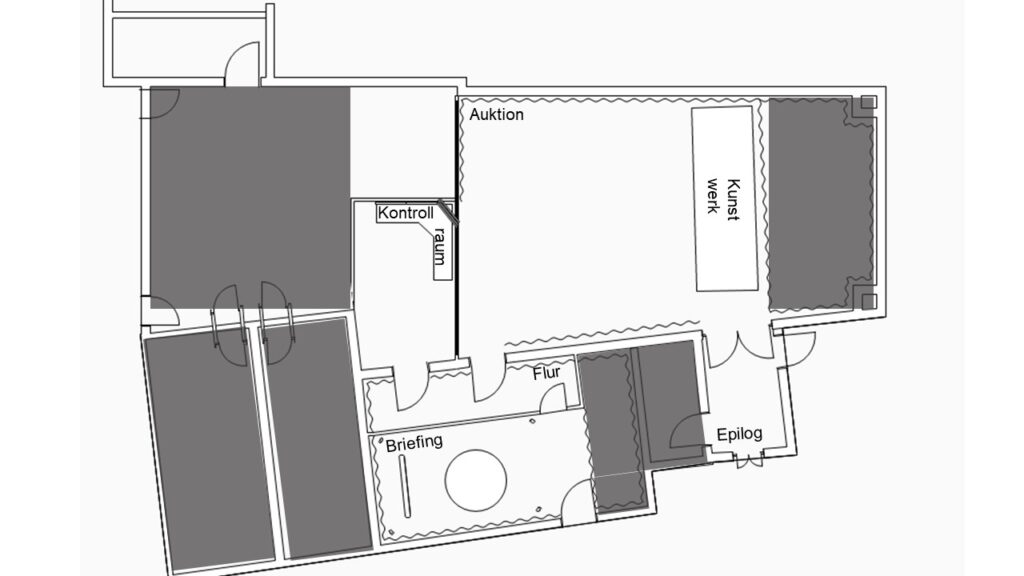

Der interaktive Escape Room führt die Besucher*innen durch vier Räume.

- Briefingraum

- Kontrollraum

- Museumsraum

- Epilograum

Im Briefingraum gibt es eine Einführung in die Aufgaben, ausserdem erhalten die Besucher*innen helfende Gegenstände. Es spielen jeweils 4 Besucher*innen aktiv, zwei weitere helfen, sie gelten als Bystander. Denn nicht alle Besucher*innen wollen in Aktion treten und tüfteln und deshalb gibt es für diese Betrachter*innen eine Möglichkeit sich durch Warnungen und Tips einzubringen.

Im nächsten Raum, dem Kontrollraum wird ein Überblick zum Museumsraum geschaffen, die ersten Aufgaben beginnen. Die Überwachungskameras im Kontrollraum müssen deaktiviert werden, dafür gilt es die richtige Frequenze für den Default zu finden. Im Museumsraum werden weitere Herausforderungen eingebaut. Zum Beispiel müssen die Standquadrate zum Deaktivieren des Infrarot Scanners im Raum gefunden werden. Nur dann gehts weiter zu weiteren Aufgaben. Jedes einzelne dieser vorgegebenen Rätsel erscheint machbar, aber die Distanzen, die Absprache mit den anderen Mitspielern und der auferlegte Zeitdruck machen den Escape Room schwierig und spannend.

Der Escape Room „Der Coup“ wurde Anfang Februar 2024 der Öffentlichkeit vorgestellt. Während der Konzeptions- und Herstellungsphase verblassten mit den vielen Wiederholungen der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben mehr und mehr. Trotz unterschiedlicher Usertests, die im Grossen und Ganzen gut verliefen, stellte sich zum Ende heraus, dass nur 30% aller Spielenden das Objekt stehlen konnten. Aber dem zum Trotz, selbst die Gruppen, die es nicht schafften, waren hochzufrieden. Der Nervenkitzel und die kombinatorische Herausforderung waren ausreichend, um „Der Coup“ zu einem freudigen Erlebnis werden zu lassen.

Das Team

| Name | Aufgaben | Studiengang |

|---|---|---|

| Maximilian König | Kreativdirektion, Bühne, Licht, Dokumentation | AM |

| Thomas Matula | Produktionsleitung, Grafik | AM |

| Thai Ha My Nguyen | PR, Finanzen | MW |

| Thuy-Nhien Juliane Pham | Kreativdirektion, Sound | AM |

| Stefan Kern | Kreativdirektion, Licht, Dokumentation | AM |

| Svenja Höfelmann | Bühne, Bewegtbildgestaltung, Medientecknik und Programmierung | AM |

| Philipp Sonntag | Ton, Licht | AM |

| Nike Weber | Bühne, Medientecknik und Programmierung | AM |

| Franz Kreuzer | Tutor, Sound, Programmierung | AM |

| Jennifer Miller | PR, Sponsoring | MW |

| Markus Walter | Produktionsleitung, Medientecknik und Programmierung | AM |

| Safia Benkrama | Projektmanagement, Sponsoring, PR | MW |

| Nils Schneider | Projektmanagement, Sponsoring, PR | MW |

| Matthias Blum | Bühne, Licht, Bewegtbildgestaltung | AM |

| Amir Hassan | Projektmanagements, PR, Sponsoring | MW |

| Moritz Stuhlfauth | Technische Leitung | Technischer Mitarbeiter |

| Ursula Drees | Direction | Professorin |

| Nadja Weber | Konzeption, Interaktion, Sensoriken | Dozentin |

Die Sponsoren

Im Kubus Stuttgart läuft bis zum 14.04.2024 die Ausstellung „Das neusachliche Typenporträt in der Weimarer Zeit – SIEH DIR DIE MENSCHEN AN!.

Im obersten Geschoss wird die Installation von Cemile Sahin, Alpha Dog gezeigt. Sie wurde extra für den Kubus 2023 hergestellt.

Wenn wir von Portraits sprechen, und das tut die Ausstellung, dann müssen wir in der heutigen Zeit auch von Technologien der Überwachungsmethoden sprechen. Portraits werden nicht mehr freiwillig gemacht und autorisiert. Überall wird das menschliche Gesicht aufgenommen und abgespeichert. Darum geht es in dieser Installation. Das Portrait der modernen Zivilisation ist nicht nur das Selfie, sondern auch das Unbekannte.

Hier werden Robot Dogs verwendet. Diese werden vom Militär und/oder zu Überwachungszwecken eingesetzt. Es sind Laufroboter, die ein bisschen Hunden ähneln sollen. Sie haben zumindest die Größe eines mittelhohen Hundes. Der Rest ist Technik und Imagination. Die hochpreisigen Robot Dogs haben auf KI basierender Technologie Gesichtserkennungsmöglichkeiten. Auf Baustellen oder Fabriken werden diese Roboter bereits eingesetzt. Man will Sicherheit schaffen.

Gleichzeitig fragt sich der Mensch natürlich, wenn die Sicherheit auf diese Art gewährleistet wird, dann wird das Konzept des gläsernen Menschen vorangetrieben. Die Privatsphäre ist bereits, vergleichen mit den 1980iger Jahren essentiell verkleinert worden. Die Gesellschaft arbeitet daran fleißig mit. Soziale Netze schieben die Universalisierung des Menschlichen Abbilds, was Aussehen und Verhalten angeht kräftig an. Überwachungstechnologien tun das Ihrige.

Was geschieht wenn diese Technologien Menschen erfassen, die außerhalb der Norm stehen? Wer definiert im Übrigen die Norm? In der Installation wird der Robot Dog von den Besucher:Innen angestarrt und teilweise verfolgt. Die Menschen sind von der Technik fasziniert und wollen ihre Grenzen und Möglichkeiten austesten. Deshalb nähern sie sich dem Robot Dog und schauen wie der sich denn verhält. Läuft er weg oder nicht? Robot Dogs machen im ersten Moment einen harmlosen Eindruck, sie sind ja deutlich kleiner und ihre Bewegungen ähneln jenen des besten Freundes. Wenn er sich niederlegt, sich in Platz bewegt, dann zum Aufladen. Die Konnotationen dieser Muster sind niedlich und vertrauenserweckend. Wie so oft wenn es um Überwachungstechnologien geht.

Der Robot Dog zeichnet derweil die Besucher:Innen auf. In dieser Installation werden die Daten sofort verfremdet, aber weiter verwendet. Ob Besucher:Innen an der Verfremdung teilhaben können? Nein. Das wird erzählt und erwähnt, kontrollieren können wir das nicht. Auch dieser Aspekt passt in die Typologie der Überwachungstechnologien. Die Technik bleibt verschlüsselt. Wir haben keine Ahnung was damit geschieht, wie sie weiter verarbeitet wird, wo sie erneut zum Einsatz kommt und was daraus wird. Und letztendlich, ob es uns als Individuum eines Tages betrifft. Sei es in lobender oder verurteilender Form.

Drum herum großformatige Plakate. Bunte Farben, ineinander laufende Formen, handschriftliche Kommentare, die gelesen werden oder nicht. Wohl eher nicht, sie erscheinen wie Bordüren, sie erscheinen nicht gestaltet, sind es aber. Sie sollen bemerkt, aber nicht gelesen werden. Auch wenn sie gross in Szene gesetzt sind, sie spielen eine untergeordnete Rolle. Manche sind gestürzte Zeilen, andere nicht. Es werden menschliche Zustände getriggert: Amour, Love oder was auch immer. Komplimentärkontraste, Schatten, vieles was der Computer an kitschigen Effekten für einen Nichtgestalter hergibt, hier kann es bestaunt werden. Inverse Effekte und Wiederholungen. So kann jede tiefere Aussage zur Randbemerkung gemacht werden. So agieren Überwachungstechnologien. Verharmlosung, Verniedlichung und Verwässerung einer Aussage.

Beitrag und Fotos von Ursula Drees