Tag Archives: Story Telling

Zwei alte Gehäuse von Dinosaurierrechnern stehen am Eingang. Obendrauf ein kleiner Röhrenmonitor, schwarz Weiss, alt, runtergekommen. Eine Stimme fordert zum Spenden auf, der Monitor mit Bitmapgrafik ebenso. Zwei rostige Platinen werden mechanisch aus dem ausgeweideten Gehäusen gefahren, die umfunktionierten CD ROM Trays, es wird um Spenden gebeten.

Diesem Device gehts nicht gut. So einem obdachlosen Rechner muss doch jeder unterstützen!

Photos von Ursula Drees auf der Ars Electronica.

©ICT_HDM_StudioProduktion Event Media

„PsychoPath“

Das Projekt der Studioproduktion Event Media „PsychoPath“ ist eine interaktive, 6 (Breite) x 4 (Höhe) m Kletterwand und gleichzeitig Spiel. Kletterwände werden im Fachjargon Boulderwände genannt. Bouldern ist horizontales Klettern in geringer Höhe, wodurch aufwändige Sicherheitsmaßnahmen entfallen. Eine Boulderwand (engl. Boulder = Felsblock) ist eine künstlich eingerichtete Kletterwand, die ohne Seilsicherung beklettert werden darf.

Das Magazin PLOT berichtet ebenfalls.

Die Geschichte des Spiels „PsychoPath“–Klettere auf dem Pfad zwischen Wahnsinn und Genesung!

Peter ist kurz davor, den Verstand zu verlieren. Seine Neuronen sind Klettersteine und sie infizieren sich. Schnell. Sehr schnell. Die blauen Steine sind gesund, die roten jedoch müssen geheilt werden. Dazu reicht eine Berührung. Aber wird es in der vorgegebenen Zeit möglich sein, alle zu erreichen?

Es gilt in einem festgelegten Zeitraum alle Klettersteine zu berühren, damit sie gesunden. 2 Spieler sind beteiligt. Ein Spieler klettert, der andere gibt Anweisungen. Die hinter der transparenten Kletterwand aufgestellte LED Powerwall zeigt die infizierten und gesundeten Neuronen. Der Kletterer wird durch den Helfer zu den infizierten Steinen geleitet. Ausserdem darf ein Auswechseln der Kletterer durchgeführt werden.

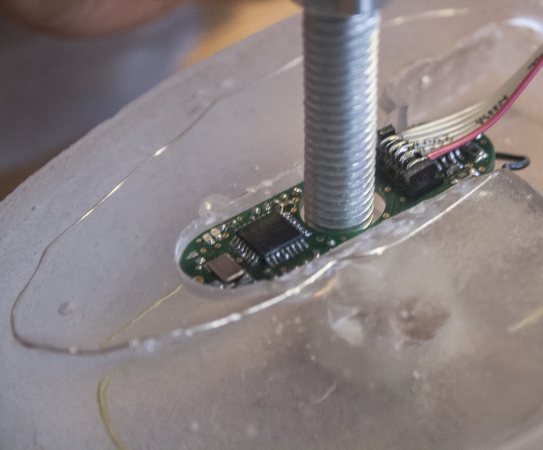

Jeder Kletterstein ist mit einem Touchsensor, mit einem Microcontroller und RGB LED Lichtern ausgestattet. Die Berührungen der Hände und Füsse werden gemessen. Ein Impulssignal wird an ein LED Licht im Kletterstein geschickt. Gleichzeitig werden Daten an eine hinter einer aus Plexiglas gefertigten Kletterwand befindliche eine LED Wand weitergeleitet.

©ICT_HDM_StudioProduktion Event Media

Die Klettersteine sind Einzelanfertigungen. Sie weisen eine Verdrahtung zur Berührungswahrnehmung im Stein auf. Ausserdem befindet sich ein eigen für diese Wand entwickelter Microcontroller in jedem einzelnen Stein. Das Institut für Polymerchemie (IPOC) an der Uni Stuttgart hat uns ihre Labore für den Guss zur Verfügung gestellt.

Die Microcontroller sind für die Datenvermittlung verantwortlich. Felix Hundhausen, Student der Mechatronic der Hochschule Esslingen-Göttingen im Fachbereich Electronic hat uns massgeblich mit der Entwicklung unterstützt. Die Platine wurde geätzt, bestückt, verkabelt und mit einem Programm bespielt.

©ICT_HDM_StudioProduktion Event Media

Ebenso hat das ILEK Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren (ILEK) der Universität Stuttgart bei der Statik der Wand beraten.

Die interaktiven Klettersteine als auch der Microcontroller sind eigenständige Entwicklungen. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes angewandte Forschungsprojekte. Genauso verhält es sich mit der Kletterwand als Konzept. Bis jetzt gibt es weltweit keine Kletterwand die als interaktives Spiel funktioniert.

„Für dieses Projekt wurde alles bewegt. Wir haben Kooperationen mit dem Institut für Polymerchemie (IPOC), dem ILEK Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren an der Uni Stuttgart, der Hochschule Esslingen-Göttingen Fachbereich Electronic erwirkt. Ausserdem haben wir interdisziplinär mit den Fachbereichen Medienwirtschaft und Medieninformatik, Game Development, Software Engineering unter der Leitung von Stefan Radicke an der Hochschule der Medien zusammen gearbeitet. Das spricht für die Komplexität und den Anspruch des Projekts“, so Ursula Drees, betreuende Professorin der Produktion

„Die Idee ist aussergewöhnlich! Eine interaktive Kletterwand, die auch gleichzeitig ein Spiel ist, gibt es weltweit noch nicht. Das ist eine Sache. Die Entwicklung der Klettersteine und der Microcontroller als eigenständige angewandte Forschungsprojekte stellt eine andere Sache dar. Das ist herausragend.“

©ICT_HDM_StudioProduktion Event Media

©Creators Project_Chris Milk

Diese Installation des Künstlers Chris Milk bezieht sich auf die frühen Höhlenzeichnungen in Lascaux. Wenn das Lagerfeuer Schatten an die Wände projizierte und den Frühmenschen als Inspiration für ihre Zeichnungen diente. Das Triptichon besteht aus 3 grossen Leinwänden. Jede Wand als Einzelnes repräsentiert einen Schritt in der Menschwerdung: Geburt, Tod und Regeneration.

Dies ist eine moderne Reliquie. Im ersten Panel wird der Körper zu aufsteigenden Vögeln. Das wiederum entspricht nach Chris Milks Konzept einer Geburt, im zweiten Panel werden die Menschen von den Vögeln angegriffen, als Symbol für den Kampf des Lebens und als Resultat der Tod, im Dritten wird der Mensch mit riesigen Flügeln ausgestattet und das bedeutet Regeneration und erneutes Leben. Ob der Besucher die spirituelle Tiefe erfasst bleibt offen, aber die Grösse der Panels, die Verbindung Bewegung und Abbildung, Interaktion und die Installation in der gigantischen Halle machen diese Installation zu einem Magneten.

©Creators Project_Chris Milk

Die 7.62 Meter grossen Panels werden von der Decke abgehängt. Mit einer Open Frameworks Applikation und Microsoft Kinect SDK für Windows wird die Interaktion mit den Besuchern erzeugt. Unitiy 3D erzeugt Vögel, die mit den Bewegungen der 3 Kinektkameras kommunizieren.

Beitrag von Ursula Drees

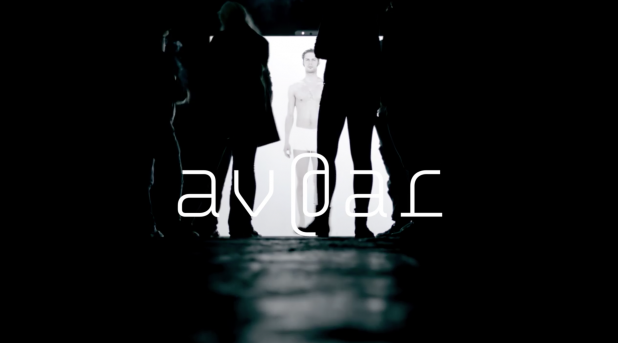

©av@ar von Manfred Borsch, interaktive Installation mit Gestenerkennung

Wir stellen die Diplomarbeit von Manfred Borsch, videograph, mit dem Titel „av@ar“ vor. Sie entstand am Institut Für Musik Und Medien. Herr Borsch hat nach der ersten Sicht freundlicherweise in einem online Interview Hintergrundfragen beantwortet. Mit diesem Wissen steigt der Genuss am Werk. es ist poetisch und hintergründig. Hintergründig weil die Interaktion sowohl aktiv als auch inhaltlich erarbeitet wird. Wer nicht genau hinschaut kann die Tiefe des Werks übersehen. Und das wäre schade.

UD: „Wie wird die Gestenerkennung gemacht? Haben sie Kinects eingesetzt? Wird Mimik abgenommen? Wenn ja, wie haben sie das technisch gelöst?“

MB: Die Gestenerkennung ist wie von Ihnen richtig vermutet mit einer Kinect, OpenNI mit NITE Middleware und der Programmierungsumgebung Max/MSP/Jiitter realisiert worden. Die Mimik wird nicht durch die Kamera aufgenommen, trägt jedoch thematisch zum geschlossenen Kreislauf der Installation bei.

Als Avatar wurde ein Mensch (und eben nicht eine digitale Form, wie beispielsweise eine Pixelansammlungen) gewählt, da durch Spiegelneuronen die Bindung zwischen BesucherIn und Abbild erhöht wird. Hierzu zählt auch das (teils unbewusste) Nachahmen von Emotionen mit der Gesichtsmuskulatur. Da alle Auswirkungen des Handelns in der Installation erforscht werden sollen, es also keine Spielanleitung o.ä. gibt, ist den InterakteurInnen zu Beginn nicht bekannt, ob sie auch mit ihrer Mimik einen Einfluss auf das Geschehen haben.

Diese Abhängigkeiten können im geschlossenen Kreislauf erkundet werden, was sich auf die Wechselseitigkeit von Körper (Interface) und Emotionen (audiovisuelle Reaktionen) gründet.

Bekannt ist die Richtung, dass Emotionen erlebt werden und sich daraufhin das Körperliche verändert, beispielsweise in der Gesichtsmuskulatur, die sich zu einem Lachen hin verzieht. Dies beschreibt beispielsweise Paul Ekman mit dem Facial Action Coding System. Andersherum zeigt die Kognitionswissenschaft im Forschungszweig Embodiment, dass Gefühle auch nach der körperlichen Regung erzeugt werden können. Ein bekanntest Beispiel hierzu ist der quer in den Mund genommene Bleistift, der zur Anspannung von Muskeln im Gesicht führt, die eigentlich zum Lächeln benutzt werden. Forschungen haben ergeben, dass ein solcher, emotional unbewusster, äußerer Einfluss zu deutlich positiveren Bewertungen von Situationen führt, als bei der neutralen Vergleichsgruppe.

©av@ar von Manfred Borsch, interaktive Installation mit Gestenerkennung

Generell steht in der Installation die Frage der Kontrolle, der Auswirkung, im Mittelpunkt. Was kann ich direkt kontrollieren? Wo erlebe ich Kontrollverlust? (zufällige Fehler zur Kontrollminderung sind vorhanden.) Und in wieweit werde ich kontrolliert/geleitet, also wonach richte ich mein Handeln aus. Diese durch die Überlagerung der Rezeptions- und Handlungsebene sehr individuelle Erfahrung kann zur Reflexion über eigene Handlungsziele führen. Beispielsweise kann ich erlernte Körperhaltungen wiederholen, um dem umherstehenden Publikum zu zeigen, dass ich Kontrolle ausübe, ich kann mich auf die Suche nach neuen Bildern und Tönen machen, ich kann die Synchronität der Bilder und der Musik in den Mittelpunkt stellen (VJing) oder mich zu der Musik bewegen, die ich durch meine Bewegung selber schaffe.

UD: Wie viele Reaktionen des medialen Ichs wurden vorproduziert?

MB: Es gibt 16 Einzelemotionen, die in vier Gruppen, den sogenannten Basisemotionen unterteilt sind. Mehr dazu unten… 🙂

Mit dem Überbegriff der Basisemotion versehen, werden die Emotionen wie folgt gruppiert:

Angst, Neid, Scham, Trauer: negative Emotion, passives Verhalten

Freude, Bewunderung, Stolz, Glück: positive Emotion, aktives Verhalten

Liebe, Mitleid, Dankbarkeit, Hoffnung: positive Emotion, passives Verhalten

Hass, Verachtung, Ärger, Verzweiflung: negative Emotion, aktives Verhalten.

©av@ar von Manfred Borsch, interaktive Installation mit Gestenerkennung

UD: Gibt es eine Relation zwischen den Einstellungsgrössen und den Besucheraktivitäten. Wann wird eine Detail oder Gross Einstellung genommen wann Halbtotale oder Totale?

MB: Es gibt eine mögliche Raum- und eine Körpererfahrung.

Der Raum kann in seiner Tiefe (Abstand der AkteurInnen zur Leinwand) erforscht werden, worauf sich die mediale Reflexion nach der Proxemik (E.T. Hall) in vier Stufen anpasst. Dies ist eingeteilt in die öffentliche Distanz (> 3m), gesellschaftlich-wirtschaftliche Distanz (1,5-3m), persönliche Distanz (0,5-1,5m) und die intime Distanz (< 0,5m) und wird so auch visuell Abgebildet (tief im Raum, als Spiegelsituation, Portraitdarstellung und Detailaufnahme. Je kleiner der Abstand, desto dezenter die dargestellte Emotion). Der Raum kann auch im Volumen erfahren werden, ausschlaggebend hierfür ist die durchschnittliche Höhe beider Hände. Hier können die vier Basisemotionen angesprochen werden. (Bsp.: Befinden sich beide Hände über der Kopfhöhe, wird die Basisemotion Angst angesprochen. Befindet sich der Akteur sehr nah vor der Leinwand, erscheint die Detailaufnahme – intime Distanz – des sich aufreißenden Auges). So ist der Raum mit vier Basisemtionen komplett abgedeckt.

Darüber hinaus können die weiteren 12 (Sekundär-)Emotionen durch bestimmte Körperhaltungen angetriggert werden. Hierbei muss erforscht werden, welche Körperhaltung zu welcher audiovisuellen Reaktion führt. (Bsp.: Beide Hände auf die Hüften gestützt, Oberkörper aufrecht -> Emotion Stolz). Auch diese Sekundäremotionen sind auf den vier verschiedenen Distanzebenen darstellbar, sodass es insgesamt (16×4) 64 vorproduzierte visuelle Reaktionen gibt.

©av@ar von Manfred Borsch, interaktive Installation mit Gestenerkennung

UD: Reagiert die Musik auch?

MB: Die Musik reagiert ebenso auf das Handeln der AkteurInnen, entzieht sich jedoch zum Teil durch Statistiken. Die Komposition unterteilt sich in vier Ebenen, die stets zusammen erklingen, und sich auf die vier deutschen Begriffe zur Emotion gründen. (Affekt, Gefühl, Emotion und Stimmung: je kürzer die Emotion, desto Objektbezogener. Ein Affekt (sehr kurz) ist somit sehr objektbezogen.) Die oberste musikalische Ebene (Affekt-Ebene) ist direkt an das Bild gekoppelt und kann zu jedem Zeitpunkt angespielt werden. Sie verton sehr genau alle 64 dargestellten Bilder. Die darunter liegende Gefühlsebene ist doppelt so lang (zwei Takte), berechnet sich aus dem Durchschnitt der zuvor angetriggerten Affekten und stellt die 16 Emotionen dar. Ebene drei (Emotionsebene) ist wiederum länger (vier Takte), wird aus dem Durchschnitt der angespielten Affekten berechnet und vertont die vier Emotionsgruppen (s.o.). Die längste Ebene (Stimmungsebene) unterscheidet nur noch zwischen positiv-annähernd und negativ-ablehnend (der emotionalen Grundtendenzen Neugeborener nach) und ergibt sich aus den Handlungen der letzten acht Takten (ca. 26 Sekunden).

Die musikalische Komposition (Tonart, Rhythmus, Melodie,..) bezieht sich hierbei auf die Affektenlehre des Barock, ein Regelwerk, dass sehr klare Vorgaben zur Vertonung von Emotionen vorsah, sich also sehr gut in den Grundcharakter der Installation einfügt, in der etwas sehr Menschliches wie Emotionen radikal in Gruppen einsortiert, systematisiert und damit abrufbar gemacht wird.

Ich bedanke mich für die inhaltsvollen und Erkenntnis unterstützenden Antworten!

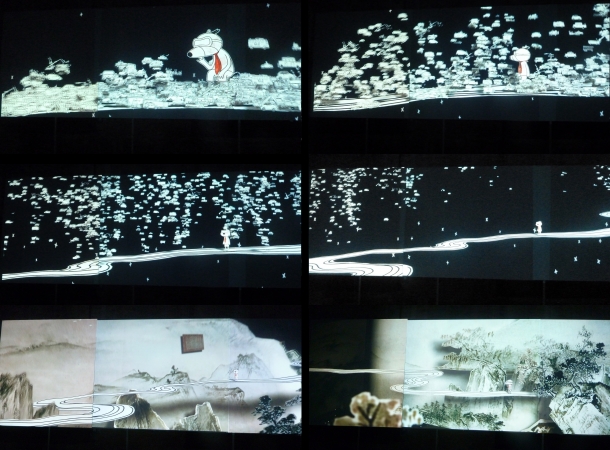

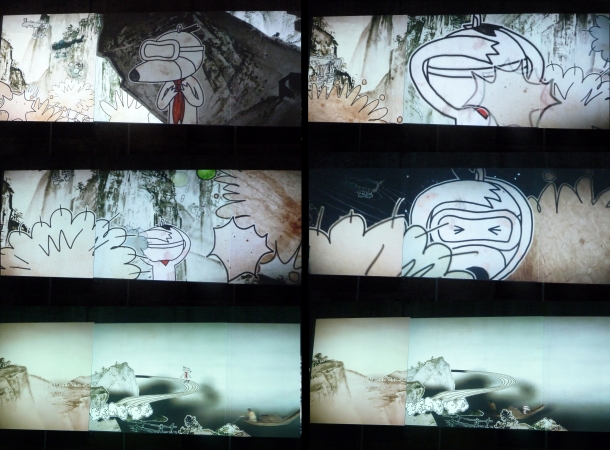

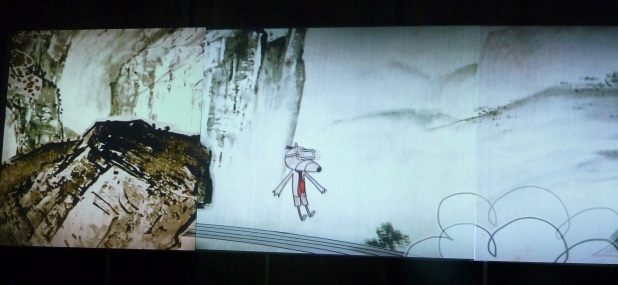

©ursula drees_zhang yiaotao_the adventure of Liang Liang_CA_Biennale Venedig 2013, China

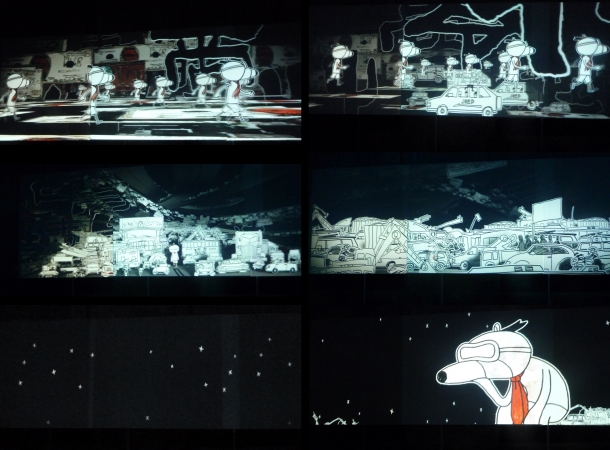

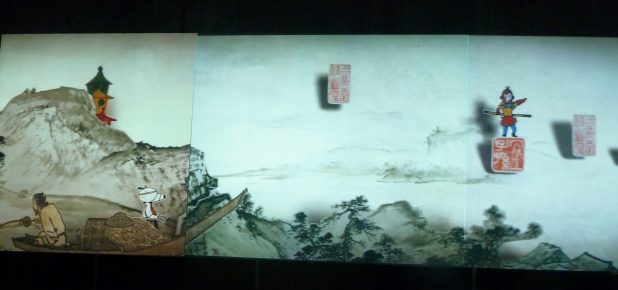

Zhang Xiaotao stellt zwei Videos im Chinesischen Pavillion vor. Der Bessere ist The Adventure of Liang Liang. Ein Kurzfilm, Schwarz – Weiss, eine 3 D Animation. Die Ästhetik ist an sich ein visuell durchgearbeitetes Erlebnis.

©ursula drees_zhang yiaotao_the adventure of Liang Liang_CA_Biennale Venedig 2013, China

©ursula drees_zhang yiaotao_the adventure of Liang Liang_CA_Biennale Venedig 2013, China

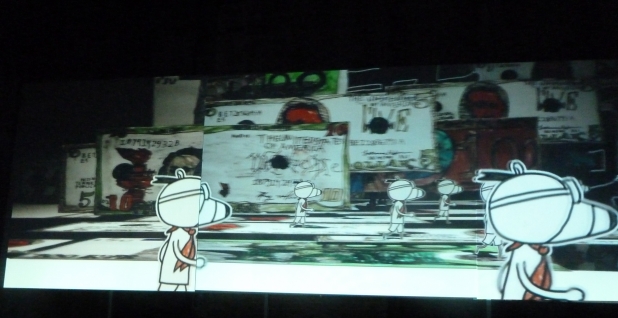

2 Dimensionale Charaktere, Hintergründe und Szenerien werden in Ebenen und perspektivischer Verzerrung angeordnet. Es ist ein scheinbar gezeichnetes Werk, die Handschrift des Künstlers kann nicht übersehen werden. Es sieht einfach aus, leicht und unproblematisch. Nichts hindert den Blick, die Geschichte stellt sich sofort in den Vordergrund. Und deshalb habe ich auch an einem langen heissen Tag auf der Biennale kurz vor Schluss die Zeit gefunden den ganzen Video anzuschauen. Das kommt nicht oft vor, in vielen Fällen riecht ein Auszug. Aber hier wird eine poetische Geschichte aufgerollt.

©ursula drees_zhang yiaotao_the adventure of Liang Liang_CA_Biennale Venedig 2013, China

©ursula drees_zhang yiaotao_the adventure of Liang Liang_CA_Biennale Venedig 2013, China

Es handelt von der Geschichte eines jungen Mannes der vor seinem furchterregendem Klassenlehrer flüchtet. er rennt durch eine fantastische Welt und sucht seine Ruhe. Sollte ich den Bilderklärungen glauben, dann ist die Kunst von Zhang Xiaotao die Ausschöpfung der Vorteile und Möglichkeiten virtueller Kunst. Und de Künstler selber demonstriert die praktischen Möglichkeiten der Chinesischen Kunst und Künstler. Und tatsächlich lese ich dass Chinesische Künstler die Bereiche der neuen Medien mit ihren unbegrenzten Möglichkeiten und Potenzialen ausschöpfen.

©ursula drees_zhang yiaotao_the adventure of Liang Liang_CA_Biennale Venedig 2013, China

©ursula drees_zhang yiaotao_the adventure of Liang Liang_CA_Biennale Venedig 2013, China

Die Biennale in Venedig ist natürlich eine alteingesessene Kunstschau. Da kann es dann schon mal passieren, dass die Neuen Medien und ihrer Formate neuer und moderner erscheinen als sie sind. Dennoch ist diese Informationstafel ein wenig lächerlich.

Beitrag von Ursula Drees