Category Archives: Animation

Die Lange Nacht der Museen ist in Stuttgart ein Begriff.

Unter vielen anderen Begebenheiten und Attraktionen wird der Stuttgarter Hafen am Neckar für das Publikum zugängig und bepielt. In diesem Jahr wird die Hochschule der Medien, der Studiengang Audio Visuelle Medien und insbesondere 11 Studierende der Studioproduktion Event Media die Bespielung übernehmen.

Es sind verschiedene Installationen geplant, eine davon ist die Installation namens Grenzkörper. Diese Installaiton wird im Wartebereich vor dem Einstieg auf ein Schiff zu sehen sein. Dort sammeln sich die Besucher. Sie wollen nicht nur durch speise und Trank unterhalten werden, sondern natürlich auch durch kunstvolle Installationen und Bespielungen.

Deshalb wird beim Sammelbereich eine 3 x 6 große Bühne aufgebaut. Bühne ist vielleicht ein zu großer Ausdruck, ein Sockel. Darauf werden nicht nur Tänzerinnen halbstündig die Installation demonstrieren, es werden natürlich auch Besucher eingeladen, den Schritt auf den Sockel zu wagen und durch Bewegungen eine Projektion auf der anderen Seite des Hafenbeckens auf die Container zu verändern. Die Projektion zeigt abstrahierte Wasserpolygone. In diesen befinden sich Lichtpartikel. Sie strömen durch dieses Wasser. Tritt ein Besucher auf den Sockel werden Bewegung und Silhouette erkannt (Kinect v2 Kameras) und beeinflussen die Wasserbewegungen auf der Projektionsseite. Außerdem werden innerhalb des Projektionsraums weitere durch geometrische Figuren gekennzeichnet Bereiche sichtbar. Diese Bereiche sind mit Tönen verbunden. Wer sich bewegt verändert die Wasserströmung und komponiert gleichzeitig. Er sollte sich also wirklich bewegen.

![]()

Angefangen hat es mit visuellen Tests. Wie sieht das Wasser aus? Welchen Abstraktionsgrad wird es aufweisen? Wird die Strecke von 80 Metern von den Projektoren gut abgebildet. Weiviele Kontraste werden eingeplante. Wie ist die Farbsättigung? Wie werden die Projektionsbilder auf den farbigen Containern zu sehen sein? Einige Fragen sind bereits beantwortet, andere werden vor Ort bei den jeweiligen Tests angepasst.

Dann ging es um das Strömungsverhalten. Werden die Besucher überhaupt erkennen, dass sie etwas verändern und bewegen? Wie schnell muss sich was bewegen?

Und die Frage natürlich nach der Erkennbarkeit der Musikcluster im Raum.

Auf der Media Night an der Hochschule der Medien wurde Ende Januar ein Prototyp dem Publikum vorgestellt. Es war ein Testfall. Denn bis dato waren keine Usabilitytests mit Publikum gemacht worden. Die Fragen ob und wie sich Fremde in diesem Bereich verhalten waren offen. Mit einer Erklärgrafik oder wohl eher Poster wurde begonnen in der Hoffnung, dass die Leute dieses Plakat sehen, lesen und verstehen.

Die ersten Besucher kamen, sie wurden geleitet und verbal eingeführt und dann zeigte sich dass die Menschen sehr verhalten Bewegungen im öffentlichen Raum nachgehen. Sie standen vor der Projektion und schauten. Es wurde gezeigt was sich tut. Dann konnte es sein, dass der ein oder andere vielleicht die Hand anhob. Diese Zurückhaltung war unerwartet. Denn so konnten sie die Töne im Raum nicht finden und nicht erklingen lassen. Ein großer Teil der Installation schien verloren.

Deshalb wurde das tonale Feedback, nämlich das Erklingen des Tons, durch ein grafisches erweitert. Ein geometrisches Feld zeigte bei der Bewegung, an, dass sich an diesem Ort Etwas versteckt. Mit der visuellen Kennzeichnung fiel es den Besuchern ein wenig leichter Ihre Möglichkeiten mit dem System abzuschätzen und vielleicht in den Spielmodus zu kommen. Das visuelle Feedback stellt den Bezgu zwischen dem handeln und dem Hören dar. Erst dann erschien es deutlich.

Außerdem wurde die Soundspur den Besuchermöglichkeiten angepasst. In der vorlaufenden Testläufen spielt ein Background-Loop einen bestimmen Soundteppich ab. Das wurde gemacht um eine Stimmung zu erzeugen. Mit der Bewegung wurden Soundspuren diesem Loop zugefügt. Die Musik sollte sich verdichten und kompakter werden. Diese hinzugefügten Sounds wurden deshalb auch langsam eingefadet. DAs wiederum führte zu Erkennungsunklarheiten. Gehört dieser Soundcluster zum Defaultteppich oder habe ich das ausgelöst?

Deshalb wurden neue sehr kurze Töne auslösbar. Sie kommen sofort und ohne fade in. Sie sind an die Grafik gebunden, das visuelle Feedback. Dadurch wurde die Verständlichkeit für die Besucher erhöht.

Dennoch stehen Künstler vor der Problematik des musealen Verhaltens. Denn Besucher haben gelernt nichts zu berühren und zu verändern. Moderne interaktive Installationskunst ist jedoch genau darauf aufgebaut. Wer nichts tut erschließt das Werk nicht. Dann bleibt es verborgen. Das Ende ist noch nicht erreicht.

alle Photographien © Hochschule der Medien Studioproduktion EventMedia 2017

Thema in diesem Jahr ist Radical Atoms and the alchemists of our time. Es ist das tollste Festival für Kunst, Technologie und Gesellschaft. Die wichtigste Ausstellung jedes Ars Electronica Festivals ist die CyberArts-Ausstellung im OK im OÖ Kulturquartier – hier werden die besten, beim Prix Ars Electronica eingereichten und prämierten Arbeiten aus aller Welt gezeigt. Ausserdem immer im Als Electonica Center eine ständige Ausstellung und natürlich auch neue Exponate. Die Linzer Kunstuniversität präsentiert ihre Arbeiten. Die Konferenz beleuchtet das Thema. Das Ars Electronica Animation Festival zeigt die Einreichungen und Gewinner in diesem Genre. Bei der Konferenz wird mit Prof. Hiroshi Ishii vom MIT Medialab zusammen gearbeitet.

Wer nicht hin fährt ist selber Schuld.

Hiroshi Ishii über “Radical Atoms“

Radical Atoms” is our vision of human interaction with future dynamic materials that are computationally reconfigurable.

“Radical Atoms” was created to overcome the fundamental limitations of its precursor, the “Tangible Bits” vision. Tangible Bits – the physical embodiment of digital information and computation – was constrained by the rigidity of “atoms” in comparison with the fluidity of bits. This makes it difficult to represent fluid digital information in traditionally rigid physical objects, and inhibits dynamic tangible interfaces from being able to control or represent computational inputs and outputs.

Our vision of “Radical Atoms” is based on hypothetical, extremely malleable and reconfigurable materials that can be described by real-time digital models so that dynamic changes in digital information can be reflected by a dynamic change in physical state and vice-versa. Bidirectional synchronization is key to making Radical Atoms a tangible but dynamic representation & control of digital information, and enabling new forms of Human Computer Interaction.

Was ist weiter entfernt vom bürgerlichen Leben: Der Mond oder das Leben eines Häftlings in US Gefängnissen? Und nicht irgendein Häftlingsleben, sondern jener in Einzelhaft? Kaum zu beantworten diese Fragen. Beide Leben oder Zustände sind unendlich entfernt. Interessiert uns das Leben eines Häftlings in Einzelhaft? Interessiert uns der Mars? Der wohl eher, daran sind Visionen und SciFi geknüpft. Ein Häftling ist kaum noch Mensch, eine Nummer, eine unbekannte Person. Der hat etwas Schlimmes getan, hat vielleicht getötet also hat er kein Recht auf Menschlichkeit, oder?

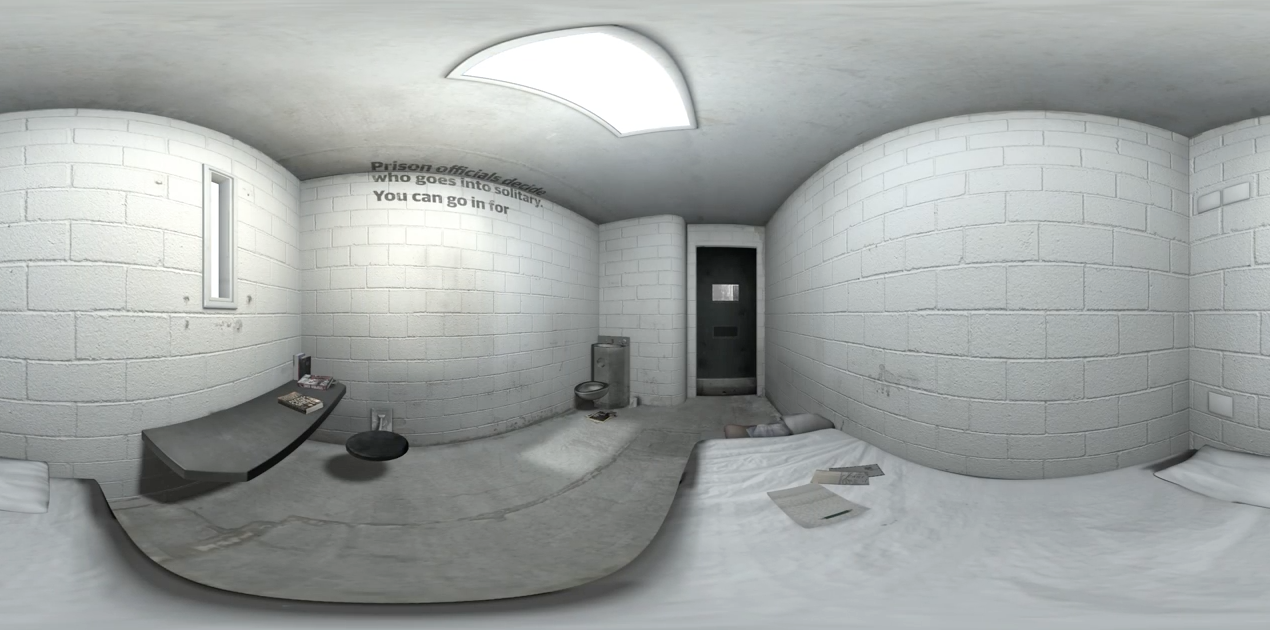

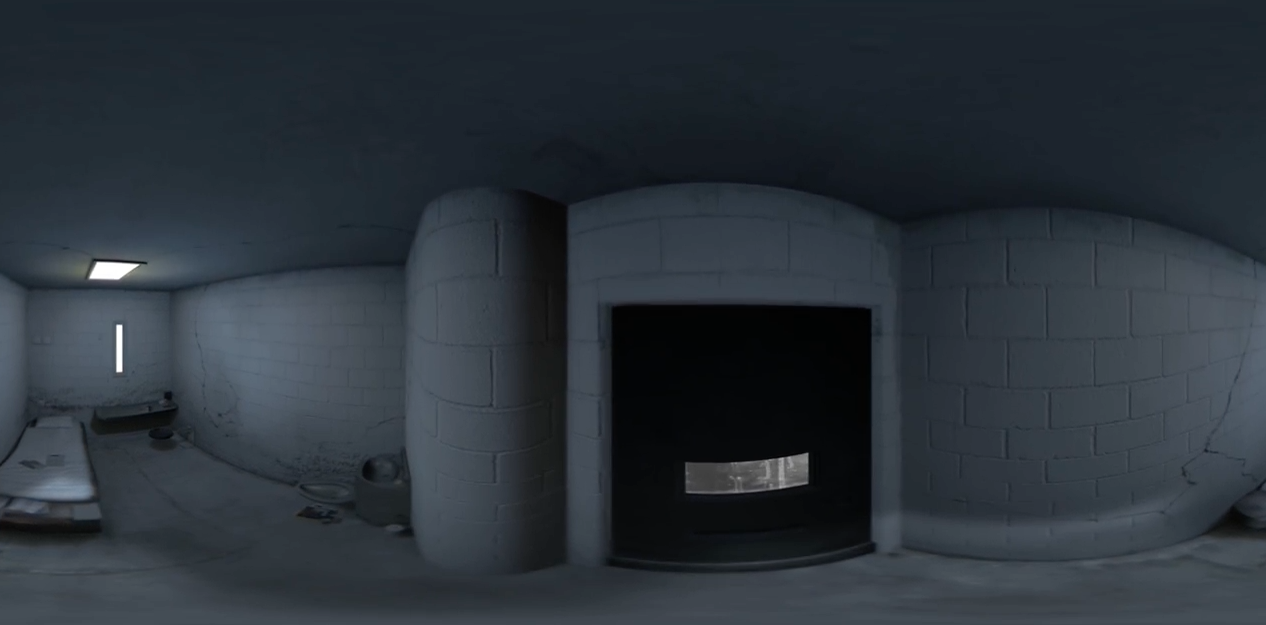

Ed Thomas von the Mill, London lassen mit dem Game 6×9:solitary confinement in 360 Grad das Leben, das Dasein der US Amerikanischen Häftlinge in Einzelhaft nachvollziehbar auferstehen. Es ist eine VR immersive Geschichte um einen Tag in Einzelhaft. Wie kann Empathie aufgebaut werden? Von so entfernten Lebenswelten?

Der Blick in eine übertriebene Fantasiewelt vielleicht? Geschichten von Angehörigen, von Wärtern, von Opfern? Oder der Blick des Häftlings. Die „One Person Story?“ Es heisst authentisch zu sein, ernsthaft und „faithfully“.

Es ist der Versuch ein Dokumentarisches VR Game zu präsentieren. Es soll echt wirken, real. Der Spieler ist in einer Zelle: 6 x 9. einer wirklichen Zelle nachempfunden, vielleicht sogar mehr. Nicht erdacht, sondern dokumentarisch nachgebaut. Eine Metazelle, eine die für alle Zellen gilt. Als real time environment ist das gut, denn eine Zelle ist vom Raum überschaubar, Detailreichtum kann erzielt werden. Und das macht die Zelle lebendig. So ein Umfeld ist beängstigend. „Creepy“ und der Sound ist es ebenso. Es ist echter Sound. Wirkliche Stimmen, wirkliche Geräuschkulissen. Es gibt Voice overs von Insassen. Sie erzählen von sich, von Phantasien, Gedanken von Erinnerungen, reflektieren, denken laut. Diese Voice overs basieren auf Gesprächen mit den Häftlingen. Die Stimmen passen. Die Lautstärke, der Raum. Es ist ein real time environment. Der Spieler begibt sich 9 Minuten in die Schuhe eines Häftlings. Er soll körperlich erleben was die Häftlinge fühlen. Es ist der Kontrollverlust, es ist der Wunsch zu überleben in dieser Isolation. Mit immer gleichen Wänden, mit einer spartanischen Einrichtung. Einer Matratze, die tagsüber aufgerollt wird. Mit eingeschränkten Lebensrechten. Mit vielen Verboten und Geboten: „roll die Matratze auf, putze, esse, schlafe wenn das Licht aus geht“.

Anfangs dürfen die Spieler nichts. Erst langsam lockert sich die Schärfe und Interaktion wird zugelassen. Sie dürfen einen Brief schreiben, “ letter writing excercises“ hört sich stärker an. Die Spieler erlebt den Verfall des Ichs, „psychological detoriation of the inmate“.

Anfangs dürfen die Spieler nichts. Erst langsam lockert sich die Schärfe und Interaktion wird zugelassen. Sie dürfen einen Brief schreiben, “ letter writing excercises“ hört sich stärker an. Die Spieler erlebt den Verfall des Ichs, „psychological detoriation of the inmate“.

Wie kommt es zu so einer Idee? Denn VR wird oft für irrelevante Umgebungen eingesetzt. natürlich geht es immer um Immersion, um das Eintauchen in eine fremde Welt, um ein körperliches Empfinden, nicht die passive Vorstellung mit Empathie angereichert, sondern das in die Rolle eintauchen. „Mache einen Fallschirmsprung, fliege wie ein Vogel, gehe als Zwerg durch eine Welt.“ Aber „Lebe das Leben eines Outcasts?“ Dokumentarische Themen sind stark, sie sind da, sie sind Leben. Auch ein Leben das der Normalmensch nicht ansatzweise versteht. Jetzt wird VR klug. Wie lebt ein Flüchtling, wie lebt es sich als Expat im Ausland, wie lebt man in Johannesburg oder in anderen lebensbedrohlichen Umgebungen?

Ed Thomas erzählt, dass die Tester durch ihre Körpersprache den Spielzeitpunkt anzeigten. Wie eingeschränkt, wie bewegungsbeschnitten sie waren. Wie sie sich drehten und dann nicht mehr. „Tester had a specific body language. We knew where they were by examining the body language“.

Anfangs dachten die Kreativen von THE MILL, 9 Minuten seinen zu lang. Aber nein, die Zeit vergeht schnell. Es ist ein 6×9 VR Experience.

Fotos: entweder Screenshots vom Trailer auf You Tube oder mit freundlicher Genehmigung der Organisatoren der FMX.

Chris O’Reilly spricht unter dem Schirm von „Games For Change Europe“, eine Sektion der fmx, die sich mit sinnvollen Formen der Spielindustrie auseinander setzt. Die Überlegungen müssen nicht automatisch zum Edutainment, Education, zu „serious games“ führen, es können Wege vorgestellt werden, die einbinden ohne belehrend zu sein. Nein, nicht nur können, sondern das ist das Ziel von „Games for Change Europe“.

Nexus Productions, vertreten von Chris O’Reilly, präsentiert Google Holiday Lights, aus dem Jahr 2014. Vor dem Weißen Haus in Washington DC wurden in nur 5 Wochen der große Weihnachtsbaum und drum herum viele Kleinere aufgestellt. Alle mit LED Lichterketten versehen, die wiederum verbunden mit Microkontrollern und einem Interface, über das die Farbkombination der Lichtfarbwerte eingestellt werden konnten. Dieses Interface wurde publik gemacht und alle konnten die Farben der Bäume mitbestimmen. In USA wird am 4. Dezember der Akt des Weihnachtsbaum Entzünden gross in Szene gesetzt. President Obama gibt des Startschuss und dann „BÄM“ sind die Bäume im Lichterglanz. Eine medienwirksamere Installation gibt es wohl kaum. Google und Nexus haben zusammen daran gearbeitet. Google mit ihren Verbindungen zu Michele Obama, die Kids zum Coden bringen will, Nexus mit der entsprechenden technischen, logistischen und prozessorientierten Kompetenz. Eine einfache und gut verständliche Idee. Sowas überzeugt.

„Made with Code“ auch von Google initiiert, um Kids zum coden zu animieren. Die Aufgabe besteht darin die Lichter und Farben eines LED Kleids selber zu animieren.

https://www.madewithcode.com/projects/fashion

Und eine Installation in einem Londoner Krankenhaus um Kids zu Bewegung zu animieren wird vorgestellt. Bei dieser Installation wurde ein überdimensionierter Fernsehrahmen im alten Stil in das Krankenhaus gebaut, mit Projektionsleinwand als Mattscheibe, Gestensteuerung, die Bilder angereichert durch Figuren aus Wizard of the OZ, der Hase steht im Vordergrund, Bäume und bunte Farben. Kinder stehen davor und zappeln, tanzen, springen und hüpfen. Für die Demonstration standen die Kinder der Agenturmitglieder von Nexus zu Verfügung. Spaß schien es zu sein. Die visuelle Metapher des TVs, die projizierten Bilder und die direkte Übertragung von Bewegung und Mensch auf den Screen hinterlassen den Eindruck, das Inhalt, Konzept, Gestalt und Technik zu einer funktionierenden Einheit verschmelzen.

Chris O’Reilly ist Geisteswissenschaftler der zum Geschichtenerzähler, zum interaktiven Initiator wurde. Die Notwendigkeit Sinnhaftigkeit in den anfänglich technisch anspruchsvollen, experimentellen aber inhaltsschwachen Animationsfilms zu bringen, erklärt seinen Anspruch. Es geht um sinnvolle Inhalte in die unterschiedlichen Medien zu bringen. Etwas zu machen, was nicht ausschließlich für den Moment gedacht ist, etwas das eine Tragweite aufzeigt.

„There was the need to strenghten animation through story telling“.

Das war der Anfang. Der führte weiter zur Frage

„Can a digital experience have an impact on my life“?

Kann ein digitales, ein produziertes Umfeld eine wirkliche Erfahrung hervorrufen? Erfahrung zu planen, zu schaffen ist eine Sache, Erfahrung im digitalen Umfeld zu entwickeln, ist eine andere. Es ist der Moment, das Ereignis, dass in der Erinnerung haftet, es wird zur Hülle eines Gefühls, der Erfahrung, des Eindrucks und das wird unwiderruflich im Gedächtnis festgehalten. Ist das digitale Medium in der Lage einen solchen Wirkungskreis zu entwickeln?

Diese Frage stellt die Grundvoraussetzung für den Umgang mit neuen Formaten bei Nexus dar. Denn natürlich lässt sich mit jedem neuen Medium, jeder neuen Technik eine unterhaltsame Geschichte entwickeln. Aber wird sie auch über den Moment der kurzfristigen Unterhaltung, des Amüsements tragen, oder wird sie in Vergessenheit geraten? An dieser Stelle wird es interessant.

Wir erleben in Virtual Reality Umgebungen schon seit langer Zeit das Phänomen der Oberflächlichkeit. Zwar lässt sich Begeisterung für die Technik nicht verbergen, wir geben uns gerne der Sensation des Neuen hin, aber das war es soweit erst mal.

Das gilt für VR, Augmented Realities, mit Spielen und Anwendungen mit Occulus Rift oder 3 D Briller anderer Hersteller oder mit 360 Grad Filmen und bildschirmbasierten Games, stationär und für mobile Endgeräte. Einmal gesehen, einmal durch gespielt, nie wieder angefasst. Fertig. Bei den Machern geht es um das Ermitteln der technischen Möglichkeiten, um wirtschaftlichen Erfolg, aber wirkliches Story Telling? Selten sehen und erleben wir Nachhaltigkeit. Also bleibt das Erlebnis auf der Strecke. Die kulturelle Botschaft ist Schnelllebigkeit, Kurzweiligkeit, Oberflächlichkeit, Ablenkung von was eigentlich?

Anders bei Nexus. Zwar sind die vorgestellten Projekte über alle Massen publikumswirksam, fast schon PR Gags, aber hinter der Hochachtung für die logistische, prozessuale, technische Leistung, steht eine ernstzunehmende Absicht. „Erleichtere Mädchen den Einstieg in die Welt des Codes, der Programmierung, der absichtsvollen Steuerung.“ Denn auch wenn es schwer fällt dies zu schreiben, Mädchen, sehr jung, Teenagealter und darauf folgend, sehen sich immer noch deutlich weniger in der Codeingszene als Jungen und Jungmänner. Das sollte sich doch ändern lassen? Diese Frage ist falsch gestellt, dass muss sich ändern lassen. Dort setzt Google und damit auch Nexus an.

Es geht um einen einfachen Einstieg in diese Art des strukturierten Denkens. Es geht darum, nicht nur freudig einmal reinzuschnuppern, sondern mit einfachen Mitteln etwas bis zu Ende zu bringen und den Effekt zu erkennen. Zu Verstehen: Ich bewege DAS.

Einfache Interfaces: intuitiv, nicht überfüllt, mit sofortigen Feed Back und Kontrolle, einfachem Abschluß, großer Benefit. Und dann ist der Weihnachtsbaum erleuchtet oder ein eigenes Kleid fertig. Das wird durch Celebrities, die mit genau so einem Kleidungsstück auf dem roten Teppich erscheinen, getoppt.

Ein Beispiel, es gibt viele Möglichkeiten. „We think in further projects about multiple levels, for engaging girls. We want that girls interact and they understand the pupose of their doing.“ Da ist Raum nach oben.

Design Thinking nimmt Form an. Wo kann Media sinnvoll eingesetzt werden? Welche Ursache, Sinn und Ziel? Etwas wirkungsvolles, etwas längerfristiges. Frage die Menschen, ermittele Bereiche wo Media zur Handreichung werden kann.

„We recently started to work with teachers, with educational professionals, with psycologists, with therapists. We spend time talking to personal in hospitals, with nurses.“

Sie sprechen mit Therapeuten, mit Lehrern, mit Krankenschwestern, mit Psychologen; wollen heraus finden, wo Medien Hilfeleistungen für die Arbeit geben. Wie sollen welche Medien wo eingesetzt werden? Chris O’Reilly spricht von Problemen der Krankenschwestern bei der Blutentnahme bei kleinen Kindern. Wie kann vom Einstich und der Angst vor Schmerz abgelenkt werden? Sie halten vielleicht Handpuppen, rollen Bälle, machen Witze und erzählen Geschichten. Aber einfach ist das nicht, denn unterm Strich haben wir zwei Arme und Hände und die müssen für die Blutabnahme genutzt werden. Damit ist dann keine Hand frei für Ablenkung.

Er erzählt davon, vielleicht auf die Hand des Kindes von oben herab eine kleine selbstgemachte Figur zu beamen. Die Handfläche öffnet sich und hinein fällt mein Charakter. Er bewegt sich in der Handfläche des Kindes, tut etwas, lebt und wird geschützt. Da geht doch was!

Ich danke Chris O’Reilly für die Zeit auf der FMX. Seine Geduld für das Interwiev und seine Offenheit. Die Bilder stammen entweder von Google „Made with Code“ oder von der Website Nexus Productions. Nur das Bild von Chris O’Reilly stammt von mir. Vor Ort im Raum für Interviews.

Ich danke Chris O’Reilly für die Zeit auf der FMX. Seine Geduld für das Interwiev und seine Offenheit. Die Bilder stammen entweder von Google „Made with Code“ oder von der Website Nexus Productions. Nur das Bild von Chris O’Reilly stammt von mir. Vor Ort im Raum für Interviews.

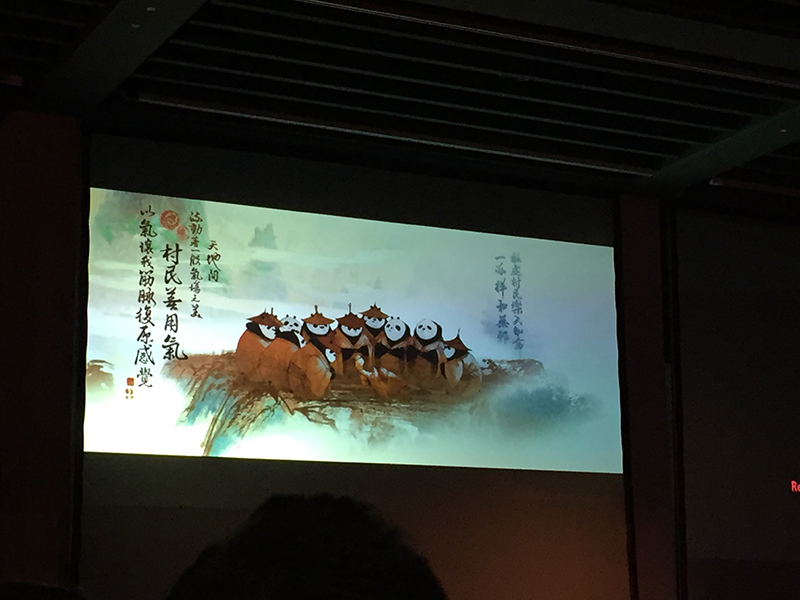

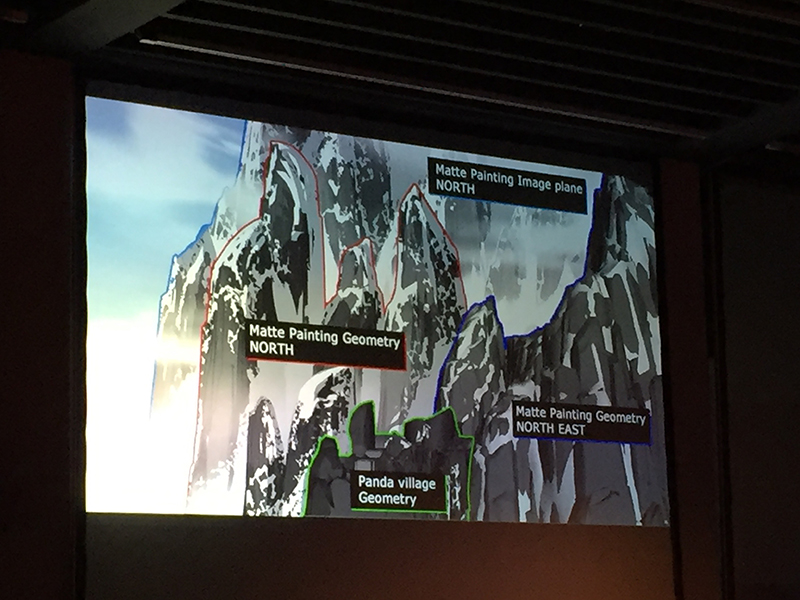

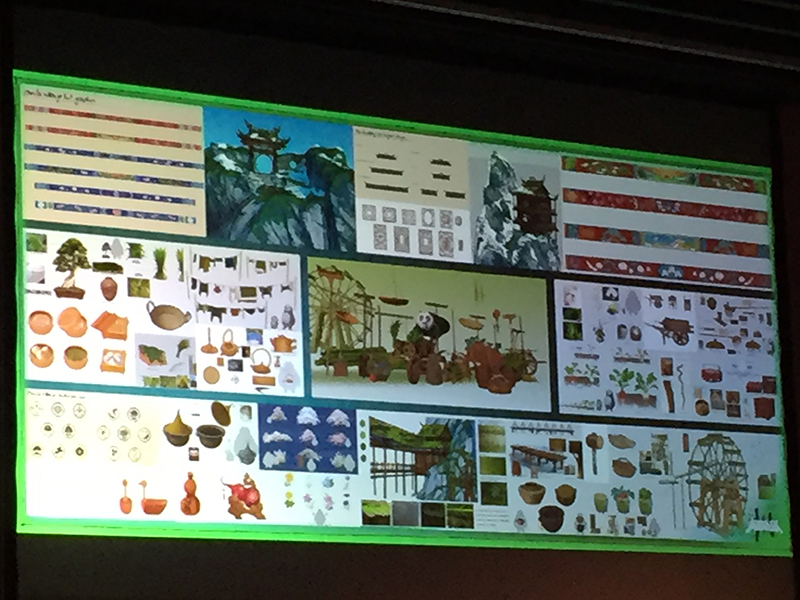

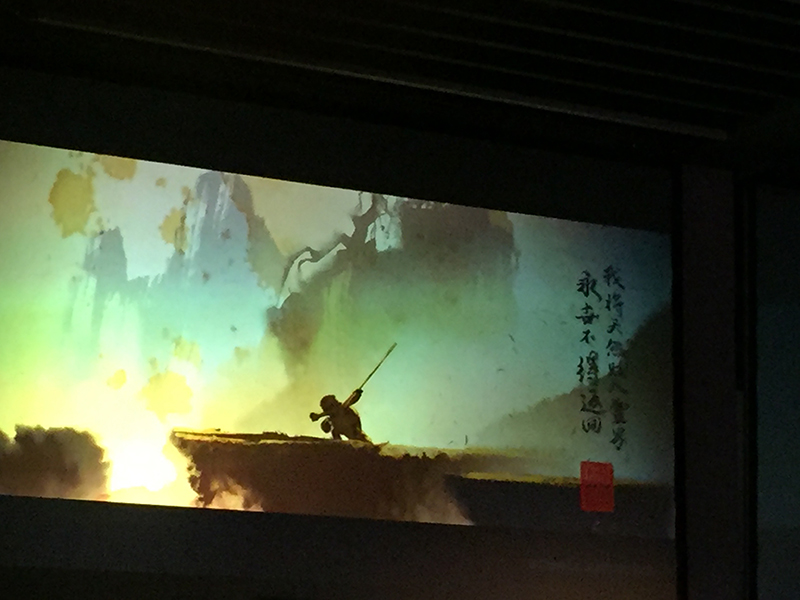

Max Boas und Raymond Zibach (DreamWorks Animation) zeigen in einer einstündigen großen Bilderschau ihr Werk, Vorgehen, Überlegungen zum entstehen der Charaktere und der Environmentals, Landschaften und Szenerien für den Film „Kund Fu Panda 3“. Sie kommen in lockerer Manier auf die Bühne und öffnen das Bilderbuch. Es muss eine ungeheurere Arbeit gewesen sein, immer wieder blitzen Vorstellungen über Zeit und Aufwand in der Erzählung durch. 3 Jahre befasste sich ein Team mit dem Film. 3 Jahre der Recherche, des Lernens, Nachahmens, Neugestaltens, Veränderns und Ausarbeitens.

Max Boas und Raymond Zibach (DreamWorks Animation) zeigen in einer einstündigen großen Bilderschau ihr Werk, Vorgehen, Überlegungen zum entstehen der Charaktere und der Environmentals, Landschaften und Szenerien für den Film „Kund Fu Panda 3“. Sie kommen in lockerer Manier auf die Bühne und öffnen das Bilderbuch. Es muss eine ungeheurere Arbeit gewesen sein, immer wieder blitzen Vorstellungen über Zeit und Aufwand in der Erzählung durch. 3 Jahre befasste sich ein Team mit dem Film. 3 Jahre der Recherche, des Lernens, Nachahmens, Neugestaltens, Veränderns und Ausarbeitens.

Es ist ein langsamer Prozess. Sie hatten Vorgänger: Kund Fu Panda 1 und 2. Dann erst übernahmen sie die Arbeiten am 3. Film. „Die Wiedererkennbarkeit nicht vergessen, es ist ein Serienwerk. Dennoch muss das Neuartige hinein.“

Die Technik hat sich entwickelt, sie spiegelt sich in den Bildern, Kamerafahrten, den Welten und Szenerien wieder. Die Geschichte selbst ist die Vorlage und Inspiration zugleich.

Es wurden Veränderungen an bekannten Charakteren durchgeführt. Es wurden neue hinzugefügt. Diese Stunde konnte die Arbeit, den Aufwand, die Hingabe und Liebe zum Werk nur marginal wieder geben.

Wie kann ein kreativer Prozess beschrieben werden? Die Gedanken und Überlegungen, die Lernerfolge und Herausforderungen, die Imitationen durch Geschichte, Technik, Performance, durch Fertigkeit und Zeit können nicht dargestellt werden. Es ist eine Demonstration. Natürlich fallen Begriff wie: Stilfindung, Komposition, Tonalität, Farbklima, wie Gestaltungsregeln und Prinzipien. Aber alles geht schnell und im Nebensatz.

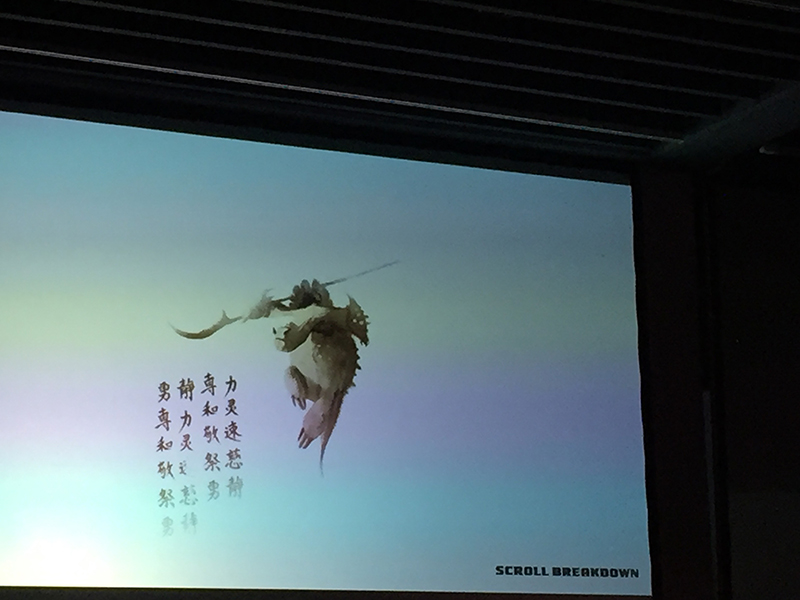

Es ist ein Überblicksvortrag, es ist eine Prozessbeschreibung. So gehen sie auf die ersten Schritte ein, die Recherche. Auf Inspiration. Zeigen Bilder der uns bekannten chinesischen Malerei, einer die nicht auf künstlerische Besonderheit einer Person ausgerichtet ist, sondern eher ein Werk im Zen ist. Es sind Bilder mit Tusche auf Pergament, Landschaften, Tierbilder, Pflanzen und Blumen. Es sind Genrebilder, die zur Meditation dienten. Diese Bilder sind bekannt. Aber sie sehen und nachempfinden ist etwas anderes. Welche Strichführung, Pinselstärken, Papiere oder Pergamente machen das Bild zu dem was es ist? Das trifft auf die Schriftrollen gleichermaßen zu. Die Künstler erzählen im Nebensatz, sie haben Kunstgeschichtsklassen belegt, haben sich tief in die Kunst und die Wissenschaft eingefühlt.

„We took art history classes. We learned to use ink and imtated the strokes. We made it ourselves. We wanted the same watery endings, so we did it too.“

Denn es ging nicht um die Übertragung der Kunst in die heutige Zeit, es ging um Animation. Zum Beispiel: im Film lesen die Tiere die alten Schriftrollen zur Geschichte der Kung Fu Kunst. Die Betrachter werden von der Szene des Lesens in die der bewegten Schriftrollen transportiert. Denn es soll lebendig sein, also wird belebt – die Schriftrollen.

Sie erzählen von der Grösse des Film, der Menge an Szenen.

„It was most intensiv to create scenes with functioning color meaning. Color is essential for the memory. So it is essential for story telling.“

Sie haben sich an die Bedeutungsräume der Farben angelehnt. In China ist die Farbe Rot ein Ausdruck von Freude. Grün steht für Gefahr oder für das Schlechte. Die Farbbedeutung unterscheidet sich natürlich von der des europäischen Raums. Aber wie genau?

Max Boas und Raymond Zibach sprechen von Designprinzipien. Eher im Nebensatz, immer wenn sie ein Bild zeigen und da oder dort eine Besonderheit augenscheinlich wird. Sie addieren ihre Gedanken. So ist es an uns die Menge der Informationen zu ordnen. Sie sprechen von Perspektiven, Proportionen, Verhältnissen, Dynamik, Größen, Komposition, und von Kontrasten: hell –dunkel, groß – klein, ruhig – bewegt, rund – eckig, organisch – konstruiert, nah – fern, detailliert – schematisch, Realismus – Abstraktion…

„We started to present the stories vom right to left. There was even an internal battel how to see the images.“

Sie sprechen von Erzählebenen: Spirituelle Themen zu realistischen Begebenheiten. Greifen auf die Formsprache des Yin und Yan zurück. Demonstrieren die Abstraktion des Zeichens, gehen soweit dass wir das Zeichen nicht mehr erkennen. Sie erklären, dass wir das jetzt nicht mehr sehen können, aber der Ursprung sei vorhanden. In der Tat, denn der Prozess startete im Zeichen und bewegte sich in Dekonstruktionen zu einem neuen. Es ist vorhanden als Idee wenn auch nicht als Form.

Selbst wenn wir als Betrachter von der Bilderflut erschlagen werden, von der Schnelligkeit der Präsentation und der emotionalen Erzählung zur Herstellung staunend da sitzen, so begreifen wir am Ende des Tages: da hat ein Art Department mit voller Wucht, mit Begeisterung, mit konsequenter Hingabe und Fleiß eine Welt geschaffen. Da hat ein Künstlerteam keine Umwege, keine Vertiefung und Extraarbeit gescheut ,um auf künstlerisch intuitive Art einer Sache systematisch auf den Grund zu gehen. Auch wenn sie nicht strukturiert darüber sprechen können, wir verstehen, sie wurden zu Spezialisten, Künstler im wahrsten Sinne des Wortes.

Betrag von Ursula Drees