Monthly Archives: September 2012

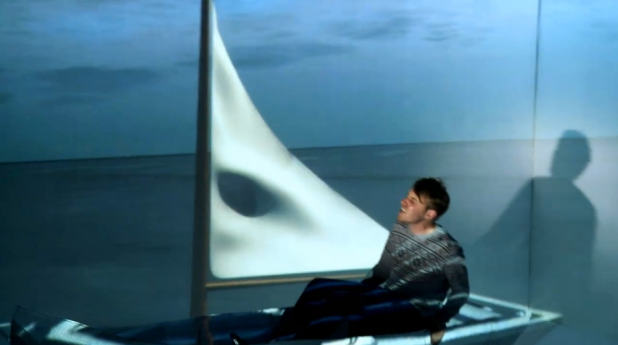

In diesem Videomapping, einem Musicvideo ist die Geschichte deutlich. Ein Mann begibt sich auf die Reise zum Mittelpunkt der Erde, er fährt U-Bahn, segelt, taucht in die tiefe See, wird durch ein Gesteinsloch durch Vulkan Gesteinsschichten geschleudert und landet doch wieder in seinem Zimmer, also ein Traum. Der Video wurde im Studio mit 3 Beamern die auf Boden und 2 Wände projizierten aufgenommen.

Willow – Sweater from Filip Sterckx on Vimeo.

Der Akteur geht auf einem Laufband durch die Bilder. Das Timing für seine Bewegungen, ob er nur steht, geht, Treppe auf oder ab, ob sitzend oder liegend ist an ein genaues zeitliches Skript gebunden. Ob die Gruppe es durch Wiederholungen, durch eine Zeichensprache oder durch mündliche Anweisungen geklärt haben ist nicht ganz klar. Es ist wohl eine Mischung aus allem, auch weiss der Sänger, welche Bewegung er zu welchem Text ausführen soll. Im Video „Behind the Scenes“ wird der Schwierigkeitsgrad deutlich.

Behind the scenes of Willow’s Sweater from Filip Sterckx on Vimeo.

Er hat Balanceschwierigkeiten, muss entspannt seinen Weg gehen und ist doch immer nur auf dem Fleck. Das Boot ist eine filigrane Kulisse, sie scheint zerbrechlich und könnte einem Stresstest nicht stand halten.

Das Medium ist gut gewählt. Es kann geschnitten werden, Einstellungsgrössen und Kadrage, Perspektiven und Winkel sind wählbar. Visuelle Verschiebungen bei den Projektionen, unerwünschte Schatten und Requisiten werden entsprechend ausgeblendet. Was bleibt ist eine gute Show. Live wäre diese Geschichte wahrscheinlich kaum durchführbar.

Credits:

Directed by: Filip Sterckx

DOP: Pierre Schreuder

3D animation / Editing: Filip Sterckx

Production: Pierre Schreuder, Filip Sterckx

Technical support: Aitor Biedma

Production assistant: Nils Goddeeris

Thanks to: Het Depot, Stake5, Cools multimedia, Tom Brewaeys, Birgit Sterckx, Antoon Verbeeck, Pieter-Jan Boghe

Kunst definiert sich in vielen Bereichen. Manchmal kann sie nur schwer erkannt werden. Die normalen Parameter von Schönheit und Ästhetik werden nicht bedient. In der Kunst kann eine subjektive und intuitive Ahnung zu einem Tätigkeitsablauf führen. Die Kunst bietet grösseren Spielraum. Es geht jedoch in der Wissenschaft als auch Kunst immer um die Frage nach Erkenntnissen und Möglichkeiten Ideen zu beweisen. Was also unterscheidet Kunst von Wissenschaft. Diese Frage kann auf der diesjährigen Ars Electronica nicht deutlich beantwortet werden. Kunst sieht aus wie Wissenschaft, umgekehrt erscheint die Wissenschaft im Gewand der Kunst.

Dieses Werk hebt die offensichtlichen Grenzen von Kunst zu Wissenschaft deutlich auf. Der Versuch basiert auf einer künstlerisch initiierten Grundidee, die Verfahrensweisen und Beweisführung sind Laboruntersuchungen und Testreihen. Das Ergebnis „2.6g 329m/s“ von Jalila Essaiti wurde auf der Ars Electronica gezeigt und mit dem Preis Honorary Mention Hybrid Art ausgezeichnet.

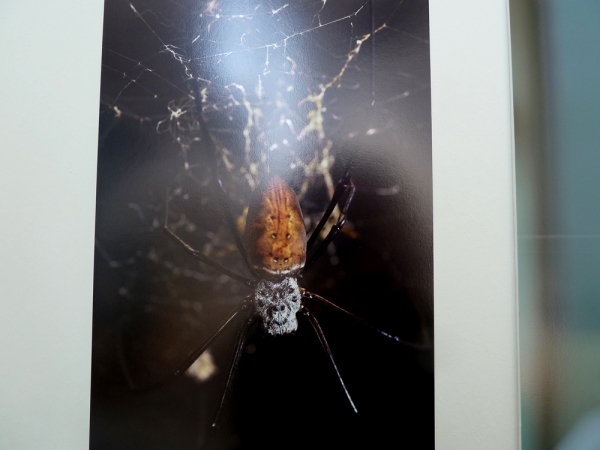

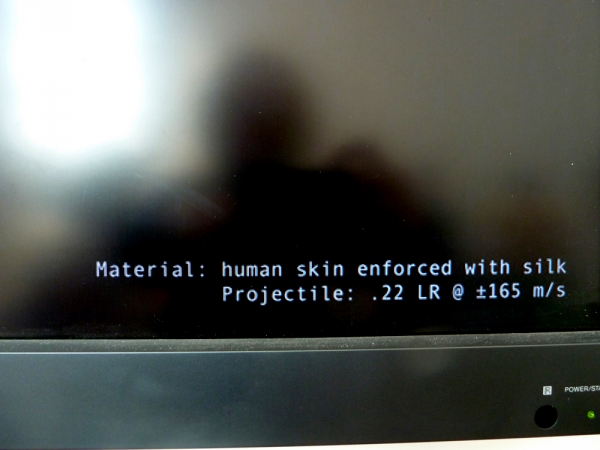

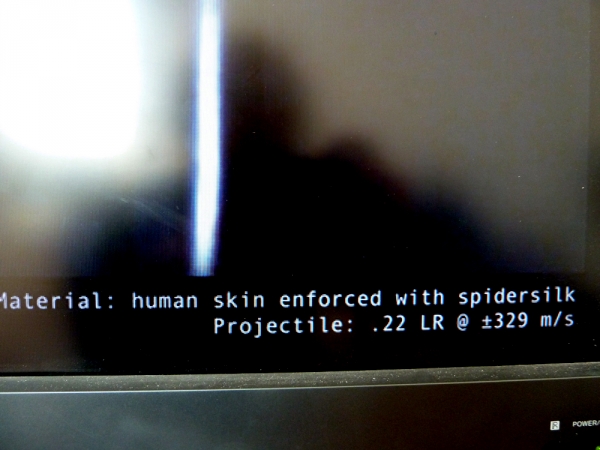

Die Angaben 2.6g 329m/s bezeichnen das Gewicht und die Geschwindigkeit einer Kleinkaliberpatrone, denen eine kugelsichere Weste standhalten muss. Die Wissenschaftlerin oder Künstlerin Jalila Essaiti aus den Niederlanden hat diesen Umstand zum Ausgangspunkt ihres Experiments gemacht. Mit dem Wissen dass organisch erzeugte Spinnfäden stärker als Stahl sind, müssten sie auch entsprechend eine Kugel abprallen oder zumindest am Hautdurchschlag und weiter durch den Körper abhalten.

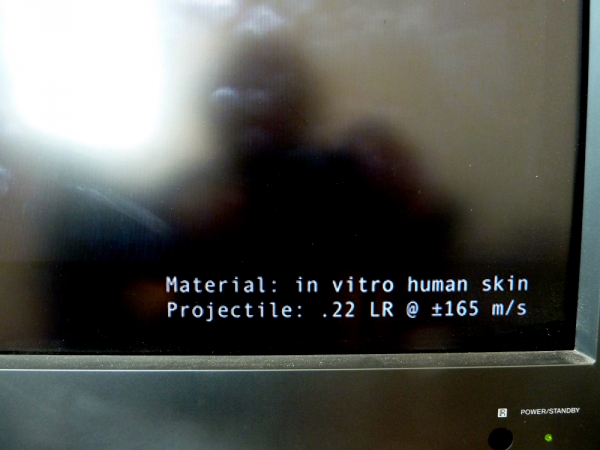

Vorausgesetzt es kann ein Mischgewebe von Haut und Spinnfäden entwickelt werden. So hat sie im ersten Schritt eine menschliche Haut von transgenen Ziegen gewonnen und dieses organische Material mit Spinnfäden verwebt. Wobei die richtige Webform entwickelt und getestet werden musste. Im Anschluss wurden unterschiedliche Hauttypen mit der Patrone der Kleinkaliberpistole getestet. In dem Film der auf der Ars Electronica gezeigt wurde sind 4 Hauttypen in vier Testdurchläufen demonstriert worden.

Test 1: Haut eines Schweins: Sie wird von der Kugel durchschossen.

Test 2: biologisch hergestellte menschliche Haut: Sie wird ebenfalls problemlos durchschossen

Test 3: biologisch hergestellte menschliche Haut die mit Seide verstärkt wurde. Das Projektil durchschiesst die Haut aber zeigt mehr Elastizität und Widerstandskraft

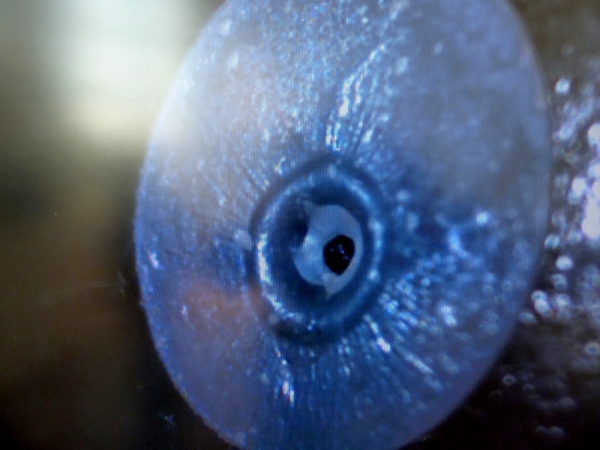

Test 4: biologisch hergestellte menschliche Haut mit Spinnfäden verstärkt.

Das Projektil kann die Haut nicht durchschlagen. Die Haut wird stark gedehnt und verformt, aber das Gewebe wird nicht verletzt. Es findet kein Durchschlag statt, die Kugel bohrt sich in das darunter liegende Gewebe, aber wird nach maximaler Dehnung des Gewebes am Durchschlag gehindert. Was für eine bahnbrechende Versuchsreihe. Sollten gentechnische Änderungen und Eingriffe in die menschliche Haut die Produktion von herkömmlichen Waffensystemen überflüssig machen? Eine Kugel würde verletzen aber nicht töten, vorausgesetzt dass die Elastizität des neuen Hautmischgewebes auf Fleischwunden reduziert werden kann.

Bilder: Screenshots Cyberarts 2012 – International Compendium Prix Ars Electronica 2012

Diese Animation hat auf der Ars Electronica in Linz die Goldene Nica für Computer Animation gewonnen. Das Fenster zum Hof von Alfred Hitchcock wurde von Jeff Desom für diese Animation zu einem 20 minütigen Film aus der Sicht vom im Rollstuhl sitzenden Photograph gespielt von James Steward montiert. Alle Bilder und Sequenzen kommen aus dem Originalen Film und sind zu einer Panoramazeitrafferaufnahme verschmolzen. Die Geschichte kennen wir alle: Jeff (Jimmy Stewart), ein gelangweilter Fotojournalist, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, kann sein Apartment in Greenwich Village nicht verlassen und hat als (nahezu) einzige Ablenkung den Blick aus dem Fenster auf die Apartmentanlage gegenüber.

Bilder: Screenshots Cyberarts 2012 – International Compendium Prix Ars Electronica 2012

In diesem Filmbeispiel wird in Kurzform die Arbeit und einig Szenen gezeigt. Die dahinter gelegte Musik ist zum Vergessen. Das Original ist ebenfalls ohne Ton. Es wurde auf der Ars Electonica auf einer superbreiten Leinwand gezeigt. Soweit ich erfahren habe, ist der Ton deshalb nicht gemacht worden,weil die Zeit fehlte, aber das tut dem wirklichen Film keinen Abbruch. Wenn man ihn sieht hat man deutlich das Gefühl in der Situation von James Steward zu sein. Man betrachtet einen Hof aus einer Perspektive und fokussiert die ein oder andere Situation durch eine Fotolinse um näher an das Geschehen zu kommen. Alles ist konzentriert und still. Die Arbeit wurde nur mit After Effects und Photophop durchgeführt. Wer irgendwann mal die Möglichkeit hat, die Version von Jeff Desom zu sehen, der sollte das unbedingt machen. Vielleicht wird sie ja auf der fmx gezeigt.

Rear Window Timelapse from Jeff Desom on Vimeo.

Dazu darf ich Samuel Medina, der für die Ars Electronica Presse schreibt, zitieren: „Desoms Collage basiert zur Gänze auf Filmmaterial des Hitchcock-Klassikers, wobei die berühmte Panorama-Ansicht mit diversen Effekten (Tilt-Shift, Stabilisierung, Regeneffekt) maßgetreu nachgebastelt und vergrößert wurde, um eine täuschende Ähnlichkeit mit dem Original zu erreichen und die Veränderungen des Umfelds zu rekonstruieren, die die Erzählung vorantreiben. „Da alles aus so ziemlich demselben Winkel aufgenommen wurde, konnte ich die einzelnen Einstellungen ohne große Verzerrrungen in ein einziges Panorama des gesamten Hinterhofs einpassen“, meint Desom zu seiner Arbeit.“

Bilder: Screenshots Cyberarts 2012 – International Compendium Prix Ars Electronica 2012

Wer sich ein besseres Bild machen will, der sollte diese URL anschauen.

Ein paar Screenshots als Vorgeschmack aus dem Zusammenschnitt vom Ars Electronica Link.

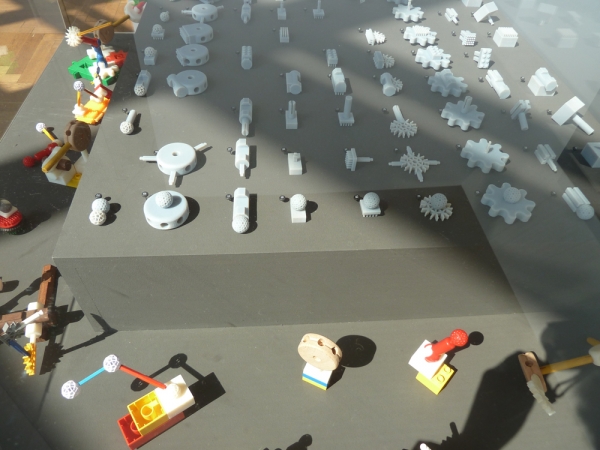

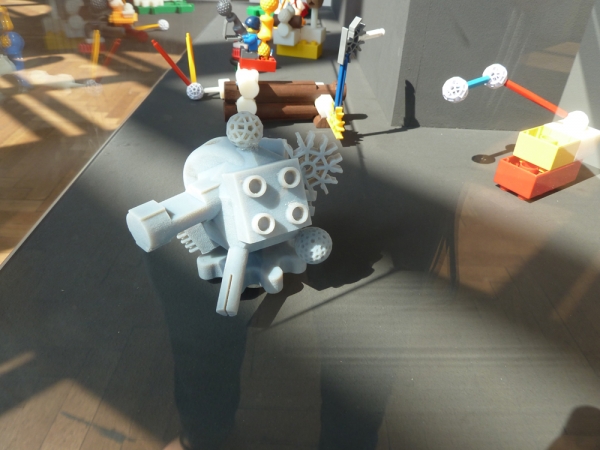

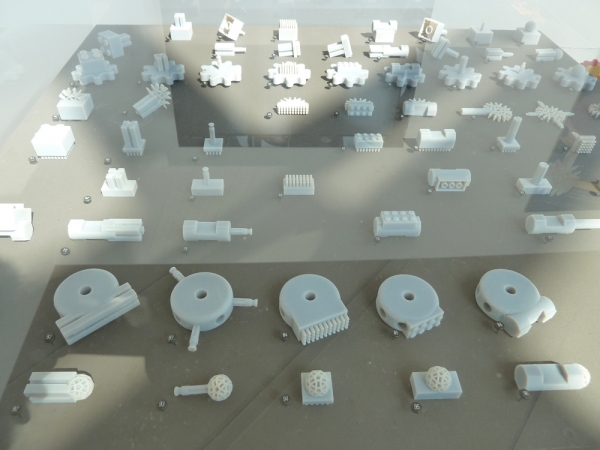

Golan Levin hat mit dem Künstler Shawn Sims ein Elternfreundliches Projekt realisiert. Beide haben zusammen an einen Adapter Baukasten für die unterschiedlichen Systeme wie Lego, Duplo, Krinkles, Lincoln Logs bis zu Fischertechnik gearbeitet. Die Künstler sind Väter und leiden wie alle Eltern auf der Welt an der fehlenden Kompatibilität der Stecksysteme.

Immer wenn die Kinder älter werden und von z.B. Duplo auf Lego wechseln, können die alten Bausteine verschenkt, verkauft oder im Keller schimmeln, weil sie nicht mehr passen. Dabei sind nicht nur erhebliche Gelder, sondern auch Mühen und Zeit in die Erstellung von Objekten, Kulissen, Autos, Städte, Brücken, Schiffe und Landschaften geflossen. Und dann mit einem Mal soll das ein Ende haben? Deshalb ist dieser Baukasten ein geradezu revolutionäres Kunststück. Levin und Sims haben ein System entwickelt das Verbindungsstücke konstruiert und mit kostengünstigen 3 D Printern wie z.b. dem Model Makerbot herstellbar macht.

Im Grunde haben sie sich auf eine open Source Kultur gestützt, eine Kultur die kein Copy Right für Entwicklungen erhebt, sondern jeden in die Position versetzt weiter zu entwickeln oder zu verwenden. Und die Kinder profitieren weil sie ihre erlernten Fähigkeiten im Gebrauch mit Stecksystemen nicht aufgeben müssen. Sie können andere anfügen und deutlich komplexere Formen entwickeln. Kein Weihnachtsfest wird zum Todestag für dem Alter nicht angemessene Spielzeugtypen. Für diese Entwicklung haben sie den Award of Distinction Hybrid Art auf der Ars Electronica in Linz 2012 erhalten.

Auf der Cyber Arts 2012 Ausstellung im OK Offenes Kulturhaus, LINZ werden die besten Einreichungen des Prix Ars Electronica gezeigt. Gleich im Anschluss (sogar auch architektonisch) folgt die Ausstellung „Sinnesrausch“.

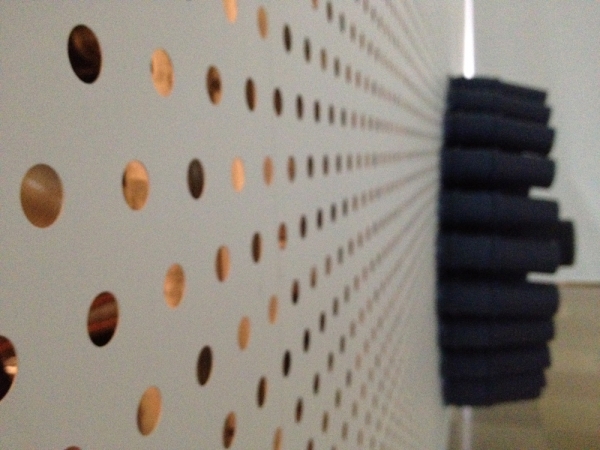

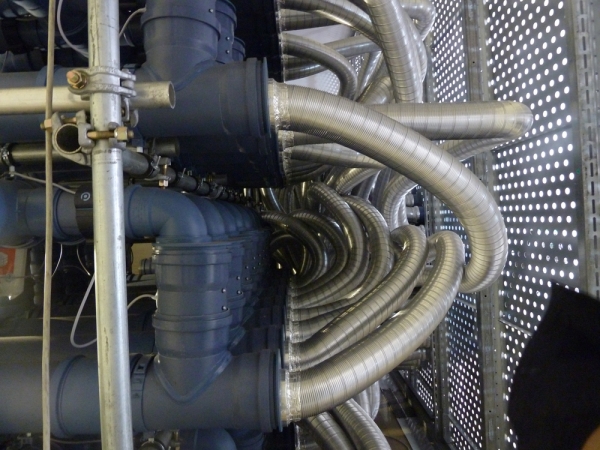

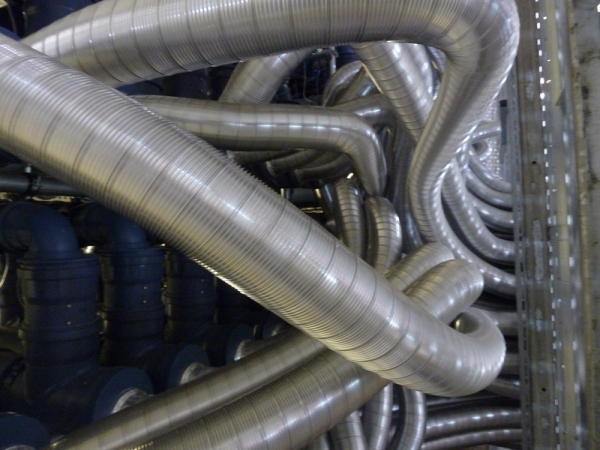

Wolfgang Georgsdorf präsentiert in einem Raum die Installation Smeller 2.0. Ein gigantisches Rohrsystem erzeugt Töne und gleichzeitig Geruchskulissen. Mit dem olfakto-kinetischem Kunstgerät kann komponiert, inszeniert, programmiert, aufgenommen, gespeichert und wieder gegeben werden. Georgsdorf entwickelte ein Notationssystem für Geruchsakkorde und -szenairien „Smellodies“ wie er sie nennt.

Der Raum wird durch einen aus Abflussrohren dominierten zentralen Punkt bestimmt. Daraus strömen Gerüche. Die Orgel von Rohren wird selber durch ein Gitter verdeckt, aber totzdem erahnt man die

Grösse des dahinter liegenden Aufbaus. Sie wird beleuchtet und gibt dem Raum die Grundstimmung.

Kompositionen sind nicht länger als 3 min und widmen sich Gerüchen wie Waldxylophon, Alpen, Mittagspause oder Mülldeponie. Die Komposition ist mit dem Titel im Kopf deutlich erkennbar, ohne wird es schwierig. Da hilft dann jeweils die sehr eindeutige Geruchskomposition. Wie wir bei Senses Reconnected lernten, sind Wald, Wiesen, Blumendüfte leichter als Stein oder Mülldeponie herzustellen. Bei Wolfgang Georgsdorf gab es keine Frage nach der Bestimmung der Gerüche. Die Mülldeponie hatte einen umwerfenden Effekt.

Rohr- und Kammersystem in zwei Blöcken mit 64 Quellkammern getrennt regelbaren Luftströmen, elektronisch gesteuert durch Computer und Keyboard über 128 Magnetventile. Elektronisch ansteuerbare Register und Schweller regeln Luftmenge, Luftdruck und Strahlstärke. Garnituren olfaktorische Geruchsquellen zur Bestückung der Quellkammern sind integriert.

Software mit Algorithmen zur Steuerung und Programmierung der Hardwarefunktionen sind ebenso notwendig um dies Orgel zum Spielen zu bekommen wir eine relationale Datenbank zur Anlage und Verwaltung der Geruchsmodule. Das Interface zur direkten Bedienung von Smeller 2.0 findet über eine Midi-Tastatur statt. Die fungiert wie eine Klaviatur.

Ich kam gerade richtig zur Generalprobe und konnte sogar hinter die Kulissen dieses riesigen Musik-Geruchsinsturment schauen. Der Künstler selber arbeitet schon seit längerer Zeit am Werk und nach eigener Aussage: „immer wenn es kommen soll und es zu ihm spricht, dann arbeitet er daran“. So hat es sich über mehrere Jahre oder Jahrzehnte zu dem entwickelt was jetzt zu sehen, zu hören und zu riechen ist.