Category Archives: Szenografie

©Sumedh Prasad und Orproject

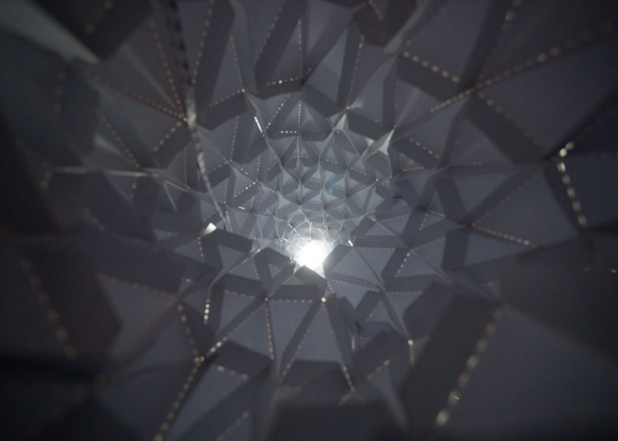

Dieser illuminierte Papierwald formt sich zu einem zusammenhängenden Lichthimmel und ist in New Delhi zu sehen. Die Installation wird „VANA“, also „Wald“ aus dem Sanskrit genannt und besteht aus 4 Stämmen und Baumkrone. Das Team von Orproject hat eine Serie von Algorithmen entwickelt damit die Blattadern imitiert werden können

©Sumedh Prasad und Orproject

„When the leaf grows, the veins develop with it in order to reach each cell on the surface of the leaf and supply them with nutrients,“ so Christoph Klemmt, Gründungsmitglied von Orprojec

„Also when a tree grows, it tries to get an exposure of each leaf to the sunlight, so a similar mechanism drives the branching of the tree,“ „We wrote a computer algorithm to simulate this development, in order to grow architecture.“

Die biologische Struktur eines Blattes, verzweigt und filigran, versorgt jede Blattzelle und das wiederum findet sich in der Verästelung des Baums wieder. Und diese Feingliedrigkeit ermöglicht eine gleichmässige Ausrichtung der Blätter zur Sonne. Diese Erkenntnis wurde in das Programm eingebunden um die natürliche Form des Papierwalds zu simulieren.

©Sumedh Prasad und Orproject

Die viel Baumstämme verästeln sich als „Seed Points“ nach oben um in „Target Points“ an der Decke zusammen zu finden und eine dehnbare Decke-Oberfläche zu gestalten. Die gesamte Installation besteht aus dreieckigen Papierstücken die zusammengenährt wurden. Durch die Nahtstellen leuchten die LED’s. Sie erleuchten effektvoll die Adern.

VANA wurde für das letztjährliche India Design Forum entwickelt und jetzt ist es im The Brick House in Neu Delhi.

Alle Photographien wurden von Sumedh Prasad und Orproject, copyright hat Orproject.

©Sumedh Prasad und Orproject

Title: Vana

Architects: Orproject

Project Architects: Rajat Sodhi, Christoph Klemmt

Project Team: Sambit Samant, Manu Sharma

Beitrag von Ursula Drees

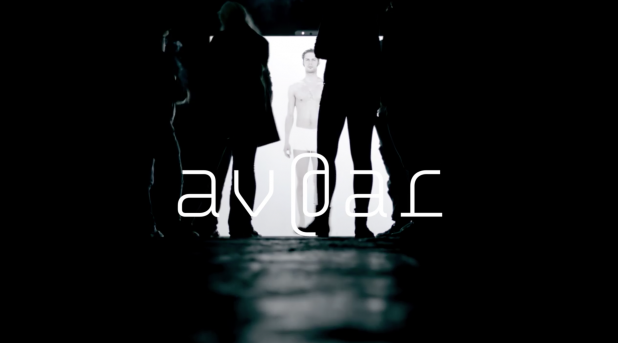

©av@ar von Manfred Borsch, interaktive Installation mit Gestenerkennung

Wir stellen die Diplomarbeit von Manfred Borsch, videograph, mit dem Titel „av@ar“ vor. Sie entstand am Institut Für Musik Und Medien. Herr Borsch hat nach der ersten Sicht freundlicherweise in einem online Interview Hintergrundfragen beantwortet. Mit diesem Wissen steigt der Genuss am Werk. es ist poetisch und hintergründig. Hintergründig weil die Interaktion sowohl aktiv als auch inhaltlich erarbeitet wird. Wer nicht genau hinschaut kann die Tiefe des Werks übersehen. Und das wäre schade.

UD: „Wie wird die Gestenerkennung gemacht? Haben sie Kinects eingesetzt? Wird Mimik abgenommen? Wenn ja, wie haben sie das technisch gelöst?“

MB: Die Gestenerkennung ist wie von Ihnen richtig vermutet mit einer Kinect, OpenNI mit NITE Middleware und der Programmierungsumgebung Max/MSP/Jiitter realisiert worden. Die Mimik wird nicht durch die Kamera aufgenommen, trägt jedoch thematisch zum geschlossenen Kreislauf der Installation bei.

Als Avatar wurde ein Mensch (und eben nicht eine digitale Form, wie beispielsweise eine Pixelansammlungen) gewählt, da durch Spiegelneuronen die Bindung zwischen BesucherIn und Abbild erhöht wird. Hierzu zählt auch das (teils unbewusste) Nachahmen von Emotionen mit der Gesichtsmuskulatur. Da alle Auswirkungen des Handelns in der Installation erforscht werden sollen, es also keine Spielanleitung o.ä. gibt, ist den InterakteurInnen zu Beginn nicht bekannt, ob sie auch mit ihrer Mimik einen Einfluss auf das Geschehen haben.

Diese Abhängigkeiten können im geschlossenen Kreislauf erkundet werden, was sich auf die Wechselseitigkeit von Körper (Interface) und Emotionen (audiovisuelle Reaktionen) gründet.

Bekannt ist die Richtung, dass Emotionen erlebt werden und sich daraufhin das Körperliche verändert, beispielsweise in der Gesichtsmuskulatur, die sich zu einem Lachen hin verzieht. Dies beschreibt beispielsweise Paul Ekman mit dem Facial Action Coding System. Andersherum zeigt die Kognitionswissenschaft im Forschungszweig Embodiment, dass Gefühle auch nach der körperlichen Regung erzeugt werden können. Ein bekanntest Beispiel hierzu ist der quer in den Mund genommene Bleistift, der zur Anspannung von Muskeln im Gesicht führt, die eigentlich zum Lächeln benutzt werden. Forschungen haben ergeben, dass ein solcher, emotional unbewusster, äußerer Einfluss zu deutlich positiveren Bewertungen von Situationen führt, als bei der neutralen Vergleichsgruppe.

©av@ar von Manfred Borsch, interaktive Installation mit Gestenerkennung

Generell steht in der Installation die Frage der Kontrolle, der Auswirkung, im Mittelpunkt. Was kann ich direkt kontrollieren? Wo erlebe ich Kontrollverlust? (zufällige Fehler zur Kontrollminderung sind vorhanden.) Und in wieweit werde ich kontrolliert/geleitet, also wonach richte ich mein Handeln aus. Diese durch die Überlagerung der Rezeptions- und Handlungsebene sehr individuelle Erfahrung kann zur Reflexion über eigene Handlungsziele führen. Beispielsweise kann ich erlernte Körperhaltungen wiederholen, um dem umherstehenden Publikum zu zeigen, dass ich Kontrolle ausübe, ich kann mich auf die Suche nach neuen Bildern und Tönen machen, ich kann die Synchronität der Bilder und der Musik in den Mittelpunkt stellen (VJing) oder mich zu der Musik bewegen, die ich durch meine Bewegung selber schaffe.

UD: Wie viele Reaktionen des medialen Ichs wurden vorproduziert?

MB: Es gibt 16 Einzelemotionen, die in vier Gruppen, den sogenannten Basisemotionen unterteilt sind. Mehr dazu unten… 🙂

Mit dem Überbegriff der Basisemotion versehen, werden die Emotionen wie folgt gruppiert:

Angst, Neid, Scham, Trauer: negative Emotion, passives Verhalten

Freude, Bewunderung, Stolz, Glück: positive Emotion, aktives Verhalten

Liebe, Mitleid, Dankbarkeit, Hoffnung: positive Emotion, passives Verhalten

Hass, Verachtung, Ärger, Verzweiflung: negative Emotion, aktives Verhalten.

©av@ar von Manfred Borsch, interaktive Installation mit Gestenerkennung

UD: Gibt es eine Relation zwischen den Einstellungsgrössen und den Besucheraktivitäten. Wann wird eine Detail oder Gross Einstellung genommen wann Halbtotale oder Totale?

MB: Es gibt eine mögliche Raum- und eine Körpererfahrung.

Der Raum kann in seiner Tiefe (Abstand der AkteurInnen zur Leinwand) erforscht werden, worauf sich die mediale Reflexion nach der Proxemik (E.T. Hall) in vier Stufen anpasst. Dies ist eingeteilt in die öffentliche Distanz (> 3m), gesellschaftlich-wirtschaftliche Distanz (1,5-3m), persönliche Distanz (0,5-1,5m) und die intime Distanz (< 0,5m) und wird so auch visuell Abgebildet (tief im Raum, als Spiegelsituation, Portraitdarstellung und Detailaufnahme. Je kleiner der Abstand, desto dezenter die dargestellte Emotion). Der Raum kann auch im Volumen erfahren werden, ausschlaggebend hierfür ist die durchschnittliche Höhe beider Hände. Hier können die vier Basisemotionen angesprochen werden. (Bsp.: Befinden sich beide Hände über der Kopfhöhe, wird die Basisemotion Angst angesprochen. Befindet sich der Akteur sehr nah vor der Leinwand, erscheint die Detailaufnahme – intime Distanz – des sich aufreißenden Auges). So ist der Raum mit vier Basisemtionen komplett abgedeckt.

Darüber hinaus können die weiteren 12 (Sekundär-)Emotionen durch bestimmte Körperhaltungen angetriggert werden. Hierbei muss erforscht werden, welche Körperhaltung zu welcher audiovisuellen Reaktion führt. (Bsp.: Beide Hände auf die Hüften gestützt, Oberkörper aufrecht -> Emotion Stolz). Auch diese Sekundäremotionen sind auf den vier verschiedenen Distanzebenen darstellbar, sodass es insgesamt (16×4) 64 vorproduzierte visuelle Reaktionen gibt.

©av@ar von Manfred Borsch, interaktive Installation mit Gestenerkennung

UD: Reagiert die Musik auch?

MB: Die Musik reagiert ebenso auf das Handeln der AkteurInnen, entzieht sich jedoch zum Teil durch Statistiken. Die Komposition unterteilt sich in vier Ebenen, die stets zusammen erklingen, und sich auf die vier deutschen Begriffe zur Emotion gründen. (Affekt, Gefühl, Emotion und Stimmung: je kürzer die Emotion, desto Objektbezogener. Ein Affekt (sehr kurz) ist somit sehr objektbezogen.) Die oberste musikalische Ebene (Affekt-Ebene) ist direkt an das Bild gekoppelt und kann zu jedem Zeitpunkt angespielt werden. Sie verton sehr genau alle 64 dargestellten Bilder. Die darunter liegende Gefühlsebene ist doppelt so lang (zwei Takte), berechnet sich aus dem Durchschnitt der zuvor angetriggerten Affekten und stellt die 16 Emotionen dar. Ebene drei (Emotionsebene) ist wiederum länger (vier Takte), wird aus dem Durchschnitt der angespielten Affekten berechnet und vertont die vier Emotionsgruppen (s.o.). Die längste Ebene (Stimmungsebene) unterscheidet nur noch zwischen positiv-annähernd und negativ-ablehnend (der emotionalen Grundtendenzen Neugeborener nach) und ergibt sich aus den Handlungen der letzten acht Takten (ca. 26 Sekunden).

Die musikalische Komposition (Tonart, Rhythmus, Melodie,..) bezieht sich hierbei auf die Affektenlehre des Barock, ein Regelwerk, dass sehr klare Vorgaben zur Vertonung von Emotionen vorsah, sich also sehr gut in den Grundcharakter der Installation einfügt, in der etwas sehr Menschliches wie Emotionen radikal in Gruppen einsortiert, systematisiert und damit abrufbar gemacht wird.

Ich bedanke mich für die inhaltsvollen und Erkenntnis unterstützenden Antworten!

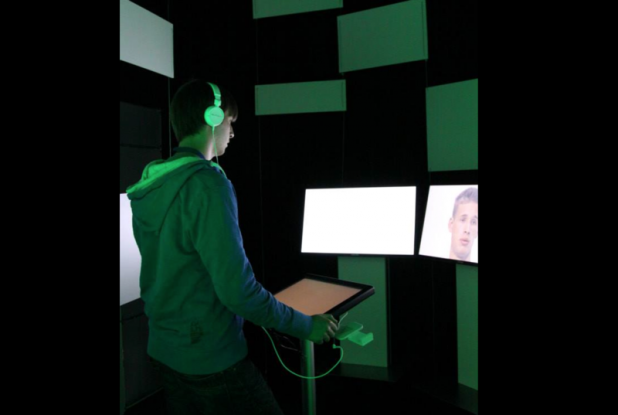

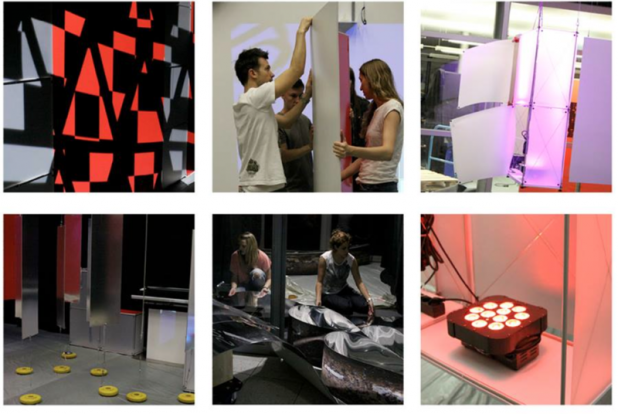

© Hochschule der Medien, Studioproduktion Event Media, Stuttgart

Idee_Hintergründige Überlegungen

Interaktivität nimmt Einzug in unser aller Leben. Nicht nur in der Freizeit oder im Beruf, sondern verstärkt auch in Lernumgebungen. Lernen findet auf unterschiedlichsten Ebenen statt. Wir gehen davon aus, dass Schulen, Hochschulen und Universitäten Spielumgebungen in die Lehre einbeziehen. Wir interessieren uns für das Thema Lernintensität und Erlebnisräume mit analogen und digitalen Schnittstellen.

© Hochschule der Medien, Studioproduktion Event Media, Stuttgart

Übergreifende Fragestellungen:

Welche Schnittstellen eignen sich für welche Lernkategorie (higher education und lower education)

Wie wird die innere Einbindung (Immersion) des Users durch Schnittstellen gesteuert?

Wie hoch ist der Erlebnisaspekt im Vergleich zum Erkenntniseffekt?

Diese drei grundlegenden Fragen motivierten die Konzeption und den Bau des interaktiven Erlebnisraums. In dem Erlebnisraum mit dem Namen INDI|VIRTUALITY werden fünf verschiedene Spiele mit unterschiedlichen Schnittstellen, Aktivitätsanforderungen und räumlichen Umgebungen vorgestellt.

© Hochschule der Medien, Studioproduktion Event Media, Stuttgart

Voraussetzungen_Grundlage eines jeden Spiels ist das sofortige Verständnis der Spielinhalte und die leichte Bedienbarkeit. Ein weiterer grundlegender Aspekt sind die unterschiedlichen architektonischen Spielumgebungen der zu untersuchenden Bereiche, sowie die jeweiligen Schnittstellen, mit der die Spiele gesteuert und bedient werden.

© Hochschule der Medien, Studioproduktion Event Media, Stuttgart

Der gestaltete Raum wird mit einer Time Lapse Kamera ausgestattet. Sie zeichnet die Bewegungen und Aktivitäten des Publikums auf. Das Publikum stellt einen Querschnitt der Bevölkerung dar. Die Ergebnisse werden ausgewertet und analysiert.

© Hochschule der Medien, Studioproduktion Event Media, Stuttgart

Inhalt der Installation_Die Idee nennt sich INDI|VIRTUALITY und lässt die Besucher als aktive Spieler ihr Ich erspielen. Der Besucher erspielt an verschiedenen Stationen seine persönlichen Eigenschaften. Die Spieler können sich durch geistige und körperliche Schnelligkeit beweisen. Mit Spaß, Lust und Freude formt jeder sein eigenes Profil. Die Einteilung des Spielverhaltens erfolgt nach dem Psychologiemodell „The Big 5“. Zunächst spielen die Besucher und werden anschließend in einen Ergebnisraum geleitet, in dem ihnen ihr Ergebnis an multimedialen Stationen präsentiert wird. Die Teilnehmer sehen, hören und erleben sich selbst und lernen ihre erweiterte Individualität kennen. Der Slogan für die Installation lautet deshalb: INDI|VIRTUALITY – Erspiele Dein Ich.

© Hochschule der Medien, Studioproduktion Event Media, Stuttgart

Verantwortliche Kreative_12 Studierende der Studiengänge Audiovisuelle Medien und Medienwirtschaft der Hochschule der Medien in Stuttgart realisieren in diesem interdisziplinären Projekt auf 120 qm einen interaktiven Erlebnisraum. Jeder einzelne Student bringt seinen Kompetenzbereich in das Projekt ein – Projektmanagement, Programmierung und Mediensteuerung, Konzeption, Szenografie, Grafik, Video, Ton, Licht und Bühne.

© Hochschule der Medien, Studioproduktion Event Media, Stuttgart

Gesellschaftlicher Nutzen_Durch die Einbeziehung digitaler Medien, Oberflächen, Schnittstellen, Bedienelementen und Raumaufteilungen verändern sich Lernumgebungen, Lernverständnis und Auffassungsgabe. Einerseits werden Überinformation, unüberschaubare Recherchequellen und ausufernde Wissensspeicher beklagt. Andererseits erkennt der Lernende die Möglichkeiten des kollaborativen, weltweiten, raum- und zeitunabhängigen Austauschs. Nicht jeder Benutzer jedoch macht positive Erfahrungen mit selbstgesteuerten, interaktiven Lernumgebungen. Man will herausfinden wie der Benutzer, also der Mensch, spielt, wann er spielt, wie begeistert er spielt, wie viel Körpereinsatz er zeigt, welche Schnittstellen er akzeptiert und bei welchen Schnittstellen er zögert. In dem spielerischen Interaktionsumfeld werden fünf Lernumgebungen entwickelt in denen die Affinität des Besuchers für die Aufgaben beobachtet wird. Unterscheidungen werden durch die äußere Erscheinung und Lernumgebung getroffen.

© Hochschule der Medien, Studioproduktion Event Media, Stuttgart

Äußerer Erscheinung und Lernumgebungen:

Die Lern- bzw. Spielumgebungen unterscheiden sich durch ihre Darstellung im Raum selbst (Größe, Einsehbarkeit, Ein- und Ausgang, Einbindung in den Gesamtraum).

Single Touch Table, bei dem das Eingabemedium mit dem Ausgabemedium übereinstimmt.

Single Touch Table, der als Eingabemedium dient. Dieses steuert Informationen auf drei Ausgabescreens, welche 1 Meter vom Eingabescreen entfernt sind.

Gestensteuerung durch zwei Kinect Kameras (Microsoft für die x-box Game Konsole). Der Besucher steuert Informationen durch körperlichen Einsatz.

Gestensteuerung durch eine modifizierte, der Spielumgebung angepassten WII Steuerung. Der Benutzer bedient ein stabähnliches Steuerobjekt.

Analoge Schnittstelle: Malen auf Leinwand mit Pinsel und Farbe

© Hochschule der Medien, Studioproduktion Event Media, Stuttgart

Funktion/Interface/Benutzerführung/Gebrauchswert_Funktion Benutzerführung

In Hinblick auf e-Learning Environments sind funktionale, selbsterklärende und damit userfreundliche Interfaces von besonderer Bedeutung. Unsere Interaktivitätsforschung im medialen Erlebnisraum untersucht aus diesem Grund verschiedene Interaktionsschnittstellen im Gefüge: Raum – User – (objektbasierte) Schnittstelle. Dabei untersuchen wir konkret die Fragestellungen

Warum soll mit Systemen kommuniziert werden?

Welche Bedingungen sind notwendig, damit der User mit Systemen kommuniziert?

Wie privat oder öffentlich kann ein Spielraum sein, damit der Bediener mit einem System interagiert?

© Hochschule der Medien, Studioproduktion Event Media, Stuttgart

Gebrauchswert_Die Entwicklung des Designs unseres Erlebnisraums verlief Hand in Hand mit der Konzeption der Benutzerführung.

Die modularen Bauelemente dienen einerseits als Designelement, andererseits übernehmen sie Funktionen wie die Wegeleitung durch farbliche, steuerbare Beleuchtung. Verschiedene Farben an den Stationen vereinfachen die Spielzuordnung und damit die Orientierung im Raum. Alle Objekte sind in der Grundfarbe weiß und bieten die Möglichkeit der Bespielung. Je nach Stationsanforderung dienen sie als Informationsquelle bzw. Projektionsleinwand. Mit Hilfe von Videomapping wird einerseits die räumliche Ästhetik erweitert, andererseits werden Anweisungen oder Previews eines Spielablaufs vermittelt.

© Hochschule der Medien, Studioproduktion Event Media, Stuttgart

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten_Produktionsaspekte

Wir berücksichtigen die Kosten, den leichten Auf-und Abbau, die Wiederverwertung der Elemente, die Einlagerung auf geringem Raum, sowie den Einsatz von ökologischen Produkten. Die Installation besteht zu weiten Teilen aus modularen Stecksystemen der Firma Burkhardt Leitner. Diese sind variabel in Größe, Menge, Darstellung im Raum und können zudem als Leuchtkörper verwendet werden. Sie lassen sich auf kleinsten Raum lagern, sind vielfältig einsetzbar und müssen nach dem Einsatz nicht entsorgt werden. Die Farben werden mit Licht gestaltet, welches an unterschiedlichste Raumgrößen und Ausstellungsflächen anpassbar ist. Fair Trade Produkte werden verwendet.

© Hochschule der Medien, Studioproduktion Event Media, Stuttgart

Benutzerführung und Interaktionsaspekte_Durch die Gegenüberstellung von analogen und digitalen Schnittstellen werden Einsatzkriterien für zukünftige raumübergreifende Erlebnis- und e-Learning Environments untersucht.

Technische Realisierbarkeit & Technisch-funktionale Innovation_Realisierbarkeit. Alle eingesetzten Techniken sind marktüblich, wenn auch auf die speziellen Anforderungen angepasst.

Eingesetzte Software:; Final Cut Pro (Bewegtbild), Premiere Pro CS6 (Bewegtbild), Eyeon Fusion (Bewegtbild), Mad Mapper 3.0 (Bewegtbild), After Effects (Bewegtbild), Adobe Photoshop (Grafik), Adobe Illustrator (Grafik), Adobe InDesign (Grafik), Abelton (Ton), Reason (Ton), Vector Works (Bühnenplanung), Java (Programmierung), C++ (Programmierung), Processing (Programmierung), Cinder (Programmierung), Madrix NEO (Lichtansteuerung)

© Hochschule der Medien, Studioproduktion Event Media, Stuttgart

Eingesetzte Hardware:, LED Wand, Single Touchdisplay, Touchdisplay, 40 Zoll, 16:9, Flachbildschirme, 35 Zoll, 16:9, Full HD LCD Bildschirme, 65 Zoll, 16:9, Wii-Remote-Controller, Kinect Kamera, 5 Sound Tube Soundduschen, American DJ Flat Par QA12X, American DJ 4 Stagepack, Mobilight, Ape Labs, Edirol Audio Interface, Genelec Boxen

© Hochschule der Medien, Studioproduktion Event Media, Stuttgart

Innovation_Innovationen finden in folgenden Bereichen statt:

Ummantelung der WII Schnittstelle zur Übereinstimmung mit der Grafik sowie dem Look and Feel und dem Bewegungsablauf. Erweiterung des Spielfelds bei der Gestenerkennung. Nicht nur auf einer scharf umrissenen horizontalen Ebene kann der Besucher agieren, ein Vor- und Zurücktreten ist möglich. Die Kamera erkennt weiterhin die Bewegungen und ordnet sie korrekt ein.

© Hochschule der Medien, Studioproduktion Event Media, Stuttgart

Wirtschaftliche Verwertbarkeit_Das in dieser interaktiven Rauminstallation geschaffene Testszenario darf als Prototyp für die verschiedenen Spiel-Environments verstanden werden. Diese können auf Präsentationen, Messen, Roadshows und anderen event-medialen Einsatzszenarien wie Oper, Schauspiel, Konzert verwendet werden. Sie lassen sich mit verschiedenen Inhalten in entsprechende Environments einbinden.

© Hochschule der Medien, Studioproduktion Event Media, Stuttgart

© und Credits der Photgrafien an Simon Kennedy www.simonkennedy.net

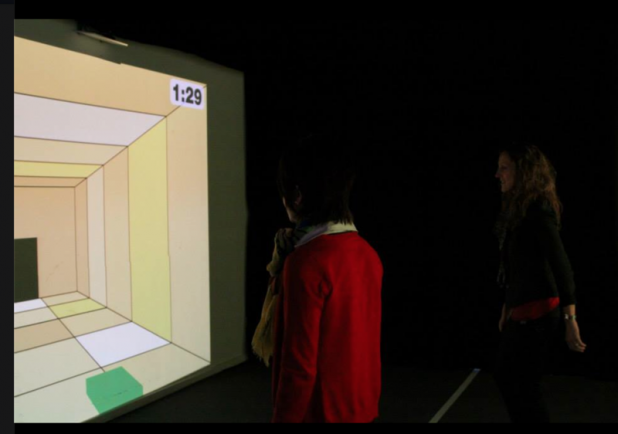

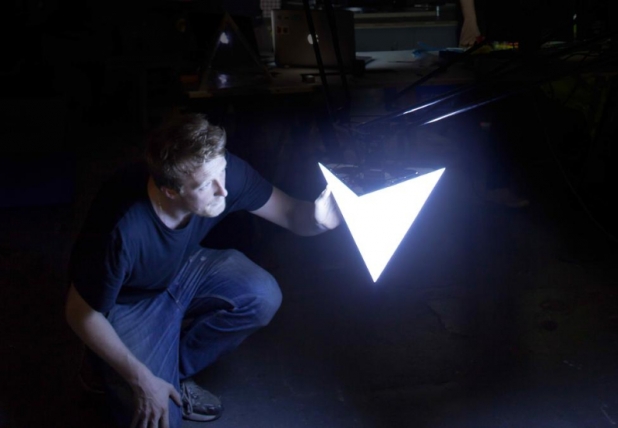

Build up to The Tanks – Teaser from Ruairi Glynn on Vimeo.

………………..

Ein Jahr Vorbereitung hat es gebraucht um diese Installation in der Tate Modern zu realisieren. Der Künstler, Ruairi Glynn beschäftigt sich mit der Vorrangingkeit von Bewegung über Farbe, über Texturen über Formen. Bewegung bestimmen die Wahrnehmung des Menschen am intensivsten. Er bedient sich an den Erkenntnisse aus der Kybernetik, der Herstellung von Puppen und der Architektur, die in seinen Installation Raum finden.

Ausgehend von der Architektur, die in der Regel als Ort, nicht aber als Zeitalter verstanden wird, versucht er diesen Begriff zu erweitern. Architektur ist ein Ort der Zeit und der Bewegung. Bewegung die initiiert werden kann. Durch Objekte, durch Wände und andere Einbauten. zeit die gemessen wird im einfachsten Sinne durch eine Uhr. Durch die interaktiven Medien hat die Architektur eine Erweiterung erfahren. Durch die Kinetik, Teil der klassischen Mechanik,der Lehre von der Bewegung von Körpern und deren Auslöser, können neue Auslöser in der Architektur zu einem erweiterten Bewegungsraum führen. Architektur wird als Disziplin erweitert, nicht nur Ort sondern Zeit, Ort und Bewegung.

Diese Arbeit ist eine konsequente Weiterentwicklung früherer Arbeiten den Künstlers Glynn. Im Centre Pompidou in Paris und im Nation Art Museum in Beijing fanden bereits Vorläufer der jetzigen Arbeit einen Wirkundskreis. Auch hier ging es um eine Art Robotertanz mit dem Publikum.Der schwarze Riesencontainer in der grossen Turbinenhalle der Tate Modern inspirierte diese Arbeit. Sie wollten dieses Monstrum mit Ton und Licht bespielen, wollten die Mensch mit einer scheinbar lebenden maschine spielen und interagieren lassen Sie wollten dem Roboter die Aura einer Puppe von Puppenspielerhänden aus der Dunkelheit gesteuert schenken. Ein intimes objekt, nicht kalt und unnahbar, das sollte dem Ort eine nue Wirkung verleihen.

© und Credits der Photgrafien an Simon Kennedy www.simonkennedy.net

“This work is a direct reaction to The Tanks space itself,” so Glynn. “We will fill the space with the sounds of this living machine, mixed live by our team of sound artists. The movements have been choreographed by master puppeteers with a lifetimes’ experience breathing life into inanimate objects. The entire installation will be constantly creating a different environment from one moment to the next, and is completely reactive to the audience in the space.”

© und Credits der Photgrafien an Simon Kennedy www.simonkennedy.net

Bei Fearful Symmetry fliegt ein leuchtendes Tetrahedron durch die Luft und verweilt über den Köpfen der Besucher. Der Leuchtkörper ist an einer 21 Meter langen Schiene installiert. Sie hält den grössten Delta Roboter den es zeitlich gibt. Er ist die einzige Lichtquelle im Raum, sonst ist alles dunkel. Seine Bewegungen sind der Mittelpunkt allen Geschehens und Gesehenen. Besucher betreten den Raum und lassen sich durch das Licht leiten, manchmal erkennen sie tänzerische Bewegungen, manchmal unterhaltsame Aspekte, wenn der Roboter sich ihnen nähert und scheinbar interagiert, reagiert? Die Besucher machen mit, versuchen den Robert zu Reaktionen zu bewegen, malen sie auch, dass ihre Bewegung, ihre Veränderungen den Roboter führen. Sie beginnen zu spielen. Trotzdem wer leitet wen?

© und Credits der Photgrafien an Simon Kennedy www.simonkennedy.net

Fearful Symmetry – Tate Modern 2012 from Ruairi Glynn on Vimeo.. . . .

Fearful Symmetry by Ruairi Glynn was exhibited at the Tate Modern in August 2012 as part of the Undercurrent Programme curated by Mark Miller.http://www.ruairiglynn.co.uk/portfolio/fsymmetry/Photos & Press Release from the Exhibitionhttp://ge.tt/7vuGRPMSpecial thanks to my great team.Robotics – Vahid Aminzadeh (KCL) & Alex Zivanovic (Middx Uni)Computer Vision – Paul Ferragut & George Profenza (UCL)Mechanical Engineering – Neil (Spike) Melton (Middx Uni)Sound Design – Emmett Glynn & Sam ConranLight Engineering – Lianka Papakammenou (UCL)Photography – Simon KennedyPuppetry Consultant – Ronnie Le DrewGraphic Design – Amy LewisFilming – Ronan GlynnCommunication – Ollie Palmer (UCL) & Diony Kypraiou (UCL)Fabrication Assistant – Djorn FevrierBuilt with the Support of…Bartlett School of Architecture, UCLCentre for Robotics Research, KCLProduct Design Engineering, Middlesex UniversityLighting Sponsored by Lumitec AGhttp://www.lumitec.ch/e/

Ruairi GlynnInstallatons Künstler, er doziert an der Bartlett, UCL und im Central Saint Martin College, UAL. Ausserdem ist er zusammen mit Bob Sheil Mitherausgeber von Digital Architecture: Passages Through Hinterlands & Fabricate: Making Digital Architecture .

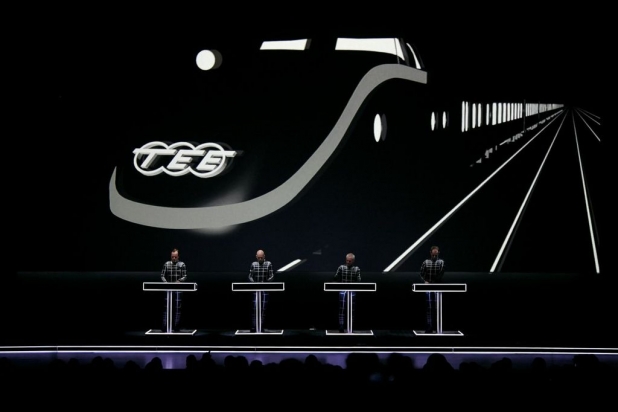

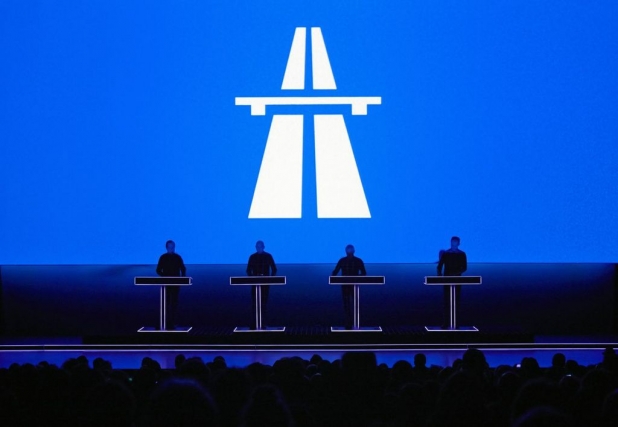

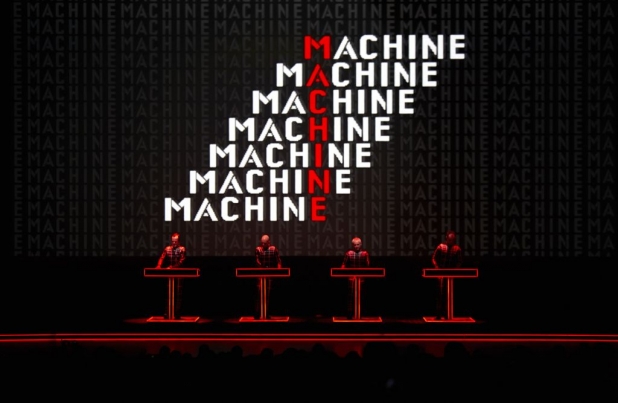

© Festival Vivd City und Kraftwerk

Sydney liebt deutsche Künstler: Nachdem die preisgekrönte Künstlergruppe URBANSCREEN aus Bremen im letzten Jahr eine atemberaubende 3D-Show auf die Segel des Opernhauses projiziert hat, eröffnet dieses Jahr die deutsche Musiklegende Kraftwerk das Kreativfestival Vivid Sydney.

Kraftwerk, Pioniere der elektronischen Musik, sind Headliner des Kreativfestivals Vivid Sydney 2013. Am 24. Mai eröffnet die Band das Festival aus Licht, Musik und Ideen und spielt im Sydney Opera House. Vivid Sydney ist das größte Festival seiner Art auf der Südhalbkugel und läuft insgesamt 18 Tage lang vom 24. Mai bis 10. Juni.

© Festival Vivd City und Kraftwerk

Die Band wird an acht Abenden mit einer Retrospektive auftreten und präsentiert mit THE CATALOGUE 1 2 3 4 5 6 7 8 fast vierzig Jahre musikalischer und technischer Innovationen, begleitet von neuen Improvisationen, 3D-Projektionen und Animationen. Jede Nacht steht unter dem Motto eines der Kraftwerk-Alben: Autobahn (1974), Radio-Activity (1975), Trans Europe Express (1977), The Man-Machine (1978), Computer World (1981), Techno Pop (1986), The Mix (1991) und Tour de France (2003).

Kraftwerk für Vivid LIVE gewonnen zu haben, besonders nach der phänomenalen Reaktion auf ihre Retrospektive im Museum of Modern Art (MoMA) in New York und der TATE Modern in London ist ein Ding. Der es sich leisten kann sollte sich einen Flug und ein Hotel buchen – diese acht Konzerte werden ein Genuss für Augen und Ohren sein und sind sicher bald ausverkauft“, so Fergus Lindehan, Leiter von Vivid LIVE im Opernhaus von Sydney.

© Festival Vivd City und Kraftwerk

Wer nicht vor Ort dabei sein kann, wird ab Freitag, den 24. Mai aktuell aus Sydney mit Bild- und Videomaterial versorgt. Eine Vorschau bieten die Fotos von Vivid Sydney 2012: http://www.vividsydney.com/media-centre/.

Vivid Sydney findet bereits zum fünften Mal statt. Sie präsentiert sich als erleuchtete Bühne und rückt einige Größen aus Musik, Lichtkunst und der Kreativindustrie für das nationale und internationale Publikum ins Rampenlicht. Veranstalter des Kreativfestivals ist Destination NSW, die Touristik- und Veranstaltungsagentur der lokalen Regierung.

© Festival Vivd City und Kraftwerk

Zahlreiche Lichtkünstler aus Australien und der ganzen Welt hatten sich für Vivid Light 2013 beworben. Im Rahmen von Vivid Ideas finden mehr als 100 Veranstaltungen der Kreativindustrie statt, unter anderen das SPARC International Lighting Event sowie das erste Australian International Design Festival (AIDF). DA kommt ein grosses neues Festival auf. Wenn es nur nicht gerade in Australien wäre.

© Festival Vivd City und Kraftwerk

Ignatius Jones, kreativer Berater des Festivals: „Vivid Sydney wird 2013 nochmal enorm zulegen – an Ausstellungsfläche, Technologie und künstlerischer Darbietung. Noch nie da gewesene, gewaltige Installationen werden gezeigt, das Angebot der Lichtinstallationen wird noch umfangreicher sein und die internationale Beteiligung ist noch stärker geworden. Zudem hatte Vivid Sydney von Anfang an den Anspruch, eine nachhaltige und klimaneutrale Veranstaltung zu sein und verfolgt dieses Prinzip auch weiterhin.“

Vivid Sydney ist eine von fünf charakteristischen Veranstaltungen im NSW Veranstaltungskalender, den Destination NSW im Auftrag der Regierung entwickelt hat. Das Programm für Vivid Sydney 2013 mit allen Veranstaltungen rund um Licht, Musik und Ideen gibt es im März.

Ich danke für die Pressemitteilung von Jenny Gardke von Griffiths Consulting (PR-Agentur für Vivid Sydney in Deutschland)

Beitrag von Ursula Drees