Monthly Archives: September 2016

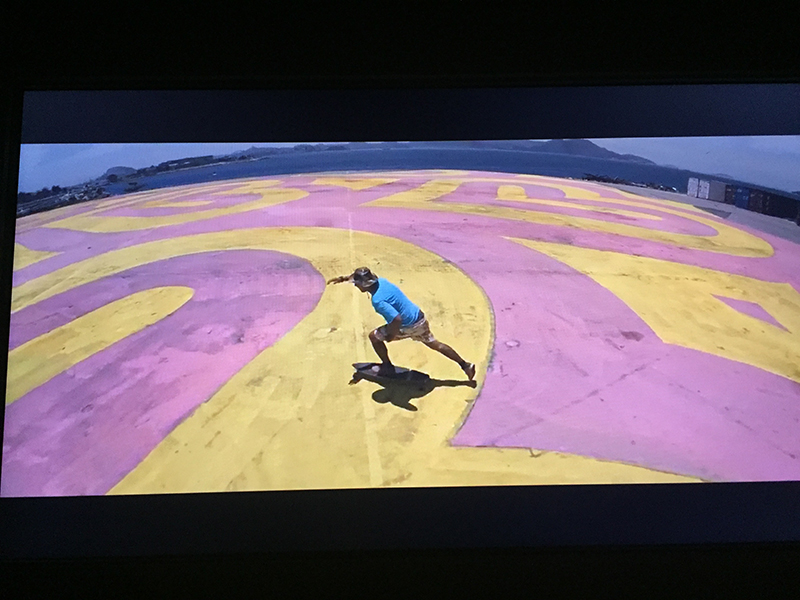

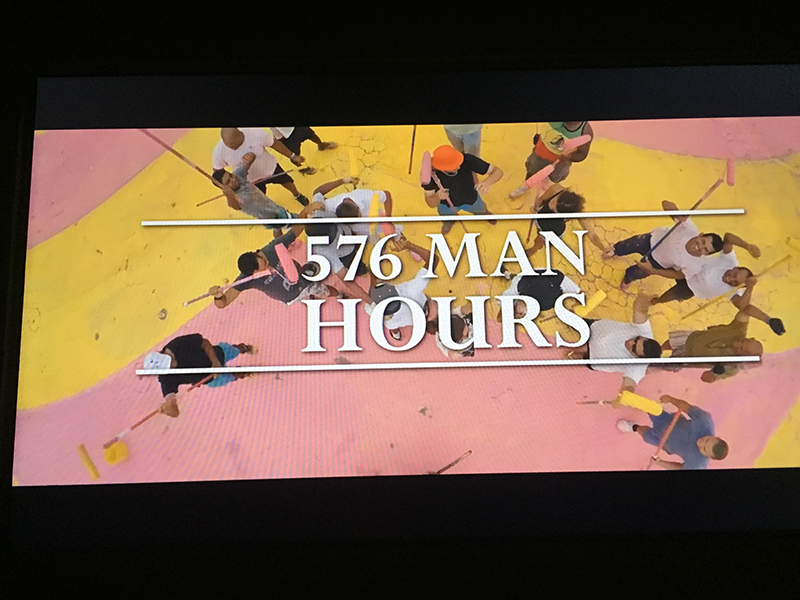

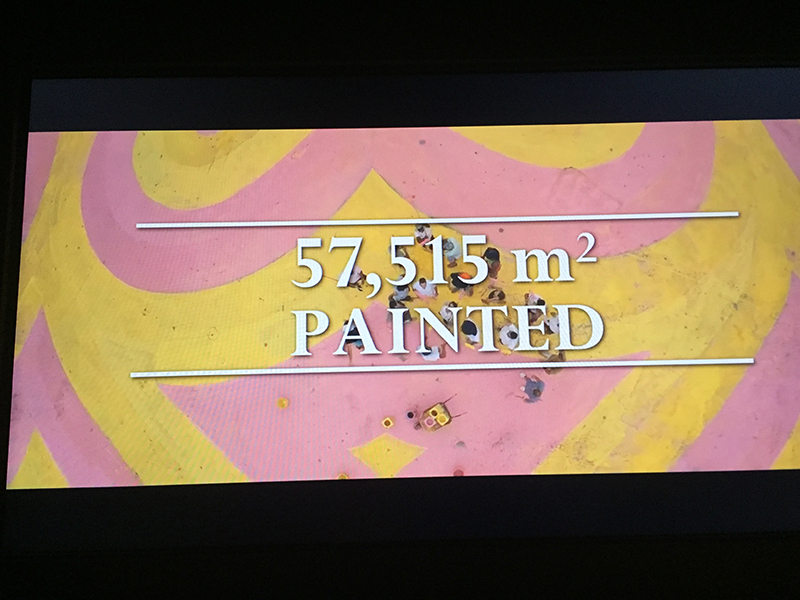

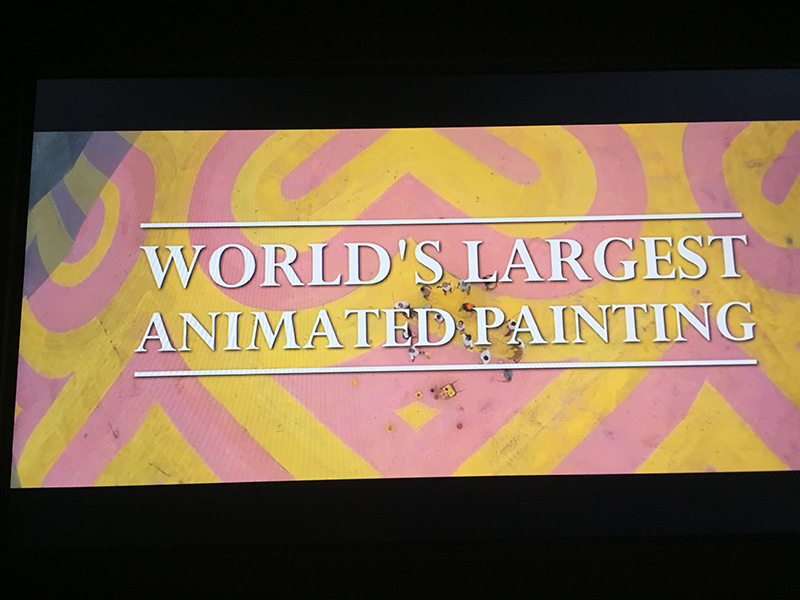

Diese Künstlergruppe aus Uk stellen von Hand animierte Street Art her. Die Idee ist aufwändig und plakativ. Sie ist großformatisch und kaum vorstellbar. Aber eine konsequente Weiterentwicklung von Kunstwerken dieser Machart. Werke, die nur aus vielen Metern Entfernung verstanden und entschlüsselt werden. Wir kennen die Anfänge. Schon die Impressionisten bedienten sich der Technik, die Line in Fläche aufzulösen. Wer zu nah an der Leinwand steht, der sieht Punkte, aber nicht das grosse Ganze, nicht das Motiv. Dann bei Gerhard Richter. Er hat Schwarz-Weiss Bilder gemalt, von der Entfernung, mindestens 20 Meter, erkennt der Betrachter das Motiv; von der Nähe nur Schwarze und Weisse Flecken und Formen. Hier geht man einen Schritt weiter. Es sind Kunstwerke im öffentlichen Raum, einerseits, und dann noch dazu Kunstwerke, die sich über Quadratkilometer erstrecken. Zu guter Letzt vergänglich, Street Art eben.

Diese Künstlergruppe aus Uk stellen von Hand animierte Street Art her. Die Idee ist aufwändig und plakativ. Sie ist großformatisch und kaum vorstellbar. Aber eine konsequente Weiterentwicklung von Kunstwerken dieser Machart. Werke, die nur aus vielen Metern Entfernung verstanden und entschlüsselt werden. Wir kennen die Anfänge. Schon die Impressionisten bedienten sich der Technik, die Line in Fläche aufzulösen. Wer zu nah an der Leinwand steht, der sieht Punkte, aber nicht das grosse Ganze, nicht das Motiv. Dann bei Gerhard Richter. Er hat Schwarz-Weiss Bilder gemalt, von der Entfernung, mindestens 20 Meter, erkennt der Betrachter das Motiv; von der Nähe nur Schwarze und Weisse Flecken und Formen. Hier geht man einen Schritt weiter. Es sind Kunstwerke im öffentlichen Raum, einerseits, und dann noch dazu Kunstwerke, die sich über Quadratkilometer erstrecken. Zu guter Letzt vergänglich, Street Art eben.

So entstand das „Looking for Love“ Motiv in Rio de Janeiro. Es sind 4 Einzelbilder auf einer Fläche von 14.300 qm. Das Motiv wurde über 4 Tage gemalt und jeweils modifiziert. Aufgenommen wurde es von einem kommerziellen Satellitenunternehmens, das eine 100 qm grosse Fläche auf 50 cm fotografieren kann. Es entstand die größte Giftanimation überhaupt. Bis jetzt.

So entstand das „Looking for Love“ Motiv in Rio de Janeiro. Es sind 4 Einzelbilder auf einer Fläche von 14.300 qm. Das Motiv wurde über 4 Tage gemalt und jeweils modifiziert. Aufgenommen wurde es von einem kommerziellen Satellitenunternehmens, das eine 100 qm grosse Fläche auf 50 cm fotografieren kann. Es entstand die größte Giftanimation überhaupt. Bis jetzt.

Diese Kunstwerke sind vergänglich. Sie werden von vielen Menschen realisiert. Dieses ist in Zusammenarbeit mit dem Santa Fe Art Institute, Künstlern und Künstlerinnen aus 16 unterschiedlichen Communities und Tausenden von Mithelfern, Freiwilligen geschaffen worden. Die Bilder werden von Satelliten aufgenommenen, das ist die Kunst. Sie werden von dem Auge da oben festgehalten, sie werden wie Naturschauspiele dokumentiert, dann sind sie auch schon vorbei, lösen sich auf.

Es sind Naturschauspiele, nur geplant und orchestriert. Eine menschliche Flutwelle ist hier entstanden. Sie fand in Santa Fe in Bundesstaat New Mexico statt. Die Menschen trafen sich in einem Teil des partiell ausgetrockneten Santa Fe Rivers. Er gehört zu den meist gefährdeten Flüssen Amerikas. Er trocknet aus. Die Menschen trafen sich in einem bereits verödeten Teil und hielten blaue Platten, Kartons, Planen, Tüten, alles was leicht, blau und tragbar ist, in die Luft. Sie erzeugten ein Schild von Blau und von der Sicht eines Satelliten eine blaue Flutwelle. Eine visuelle Flutwelle – das Zeichen war gesetzt. Hier soll Wasser fliessen.

Diese Aktion wurde auf Video Dokumentiert. Und ist jetzt im Ars Electronica Center ausgestellt.

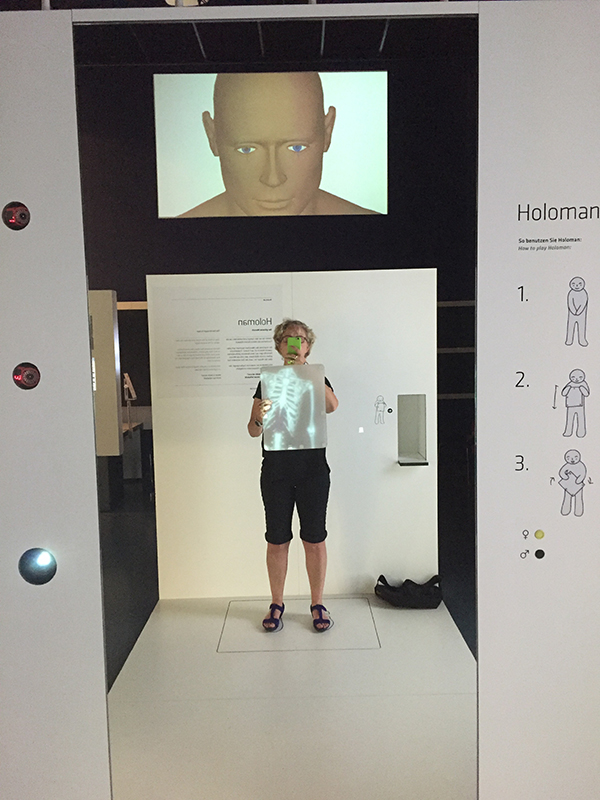

Holoman

Brainlab Ars Electronica Center 2016

Im Untergeschoss befinden sich 4 Labore: Im BioLab wird über Wahrnehmung nachgedacht, im neurolab geht es Microkosmen und Gentechnik, im FabLab werden high tech Modematerialien, 3 D trends und das Selbermachen in den Vordergrund gerückt und im RoboLab wird die Verschmelzung des Menschen mit Maschinen gezeigt. Es geht um Prothesesn, Spielzeug oder auch Haushaltshilfen. Alles was dem Menschen zur Hand geht. Das muss ja nicht gleich sichtbar als Roboter sein, es sind die Maschinen und Geräte, die uns bedienen.

Dieses Geschoss, wie das ganze Ars Electronica Center wird an Kinder adressiert. Alles ist zu berühren, Bewegung, Projektionen und die Aufforderung zu agieren steht im Vordergrund. Als nächste Schicht geht es um das Betrachten. Wie schnell das geht, bleibt jedem überlassen. Die Kinder stellen die Dinge zügig von links nach rechts oder wo auch immer hin, schauen auf das Feedback der Maschine und sind damit zufrieden.

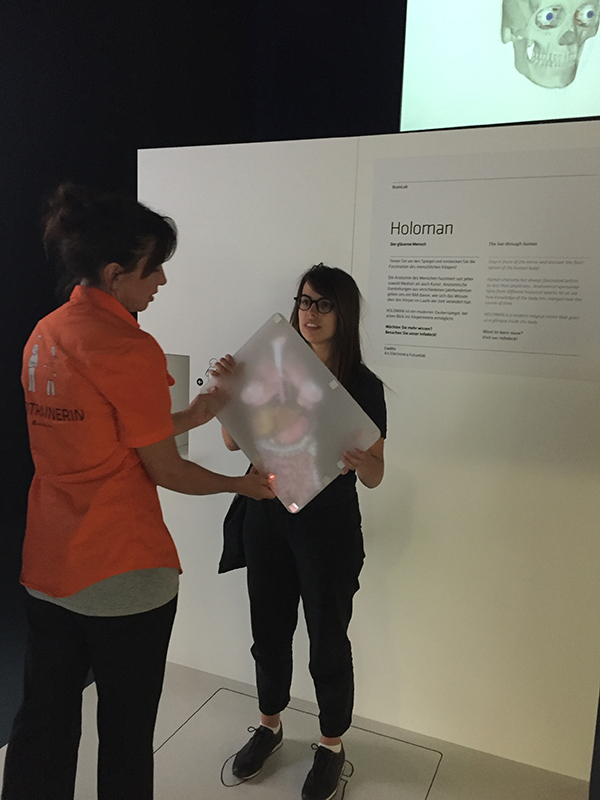

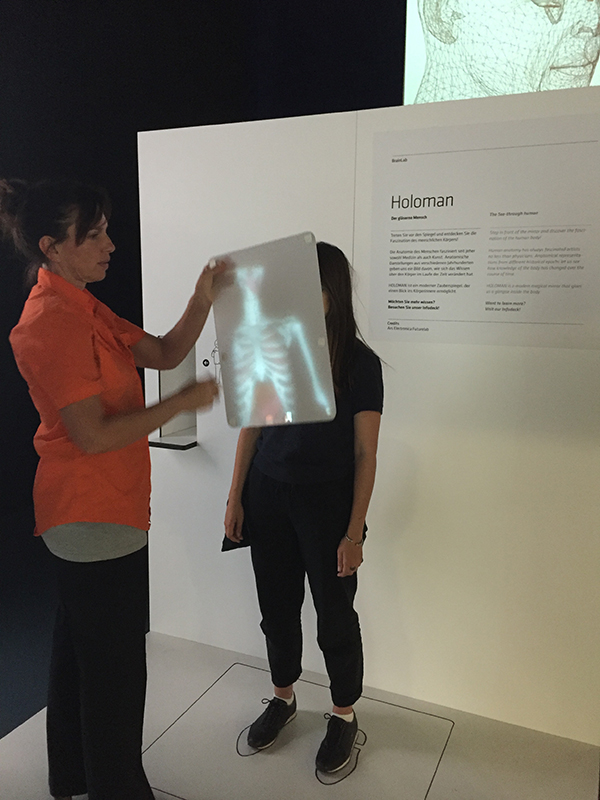

Andere schauen ausgiebig die Installation an. Betrachten die Technologie. Erkunden das Material und die Vielfalt der Möglichkeiten. Dann agieren sie, bleiben erneut stehen, erkunden die Änderungen, ermitteln die Aussage, wollen den Kontext begreifen. Vielleicht ist vorher die Informationstafel gelesen worden, vielleicht nicht. Es ist eine innere und äußere Auseinandersetzung mit den Aufbauten und den flüchtigen Bildern. Die Aussagen bleiben manchmal verschlüsselt, manchmal offenbaren sie sich. Und in orange gekleidete Helfer sind jederzeit zur Ansprache bereit. Sie erklären. Es gibt viele Wege, das Werk zu erschließen.

Zeit aber ist notwendig. Denn alle Elemente dieser Werke wollen bemerkt werden. Wie ist der Aufbau des Ganzen? Welche Ebenden und Medien werden eingesetzt? Wo sind interaktive Schnittstellen. Wo stehen die Projektoren, werden Daten generiert, arbeitet ein Algorithmus, werden Medien zugespielt, sind sie vorbereitet und als Dateien abspielbar? Funktionieren die Technischen Geräte, sind die Projektoren noch Licht und kontraststark genug oder haben sie so viele Arbeitsstunden hinter sich, dass sie bald ausgewechselt werden müssen? Gibt es Aufbauten, die als Vermittler dienen, als Elemente deren Form und Funktion etwas bestimmtes assoziieren sollen, aber sollen eher als Repräsentanten verstanden sein? Spielt vielleicht Licht eine besondere Rolle? Gibt es Grafiken? Wird Ton eingespielt? Nur für den Betrachter oder strömt er durch den Raum? Ist er vielleicht zentriert auf einen bestimmten Punkt ausgerichtet? Hat er eine illustrierende oder informierende Funktion? Werden Bedienungsanleitungen gegeben? Werden Informationstexte geliefert? Muss ich mit vielen, einigen, mehreren Menschen das Kunstwerk oder das Experiment durchführen oder ist es für eine Person ausgelegt? Ist es von einer Forschungseinrichtung, Künstler oder Künstlerin oder einem Kollektiv? Ist es ein aktuelles Kunstwerk oder schon 2 oder 3 oder 6 Jahre alt?

Wer sich diesen Fragen stellt, unvoreingenommen seine Alltags- und Wissenswelt im Hintergrund belässt, der wird sich lange aufhalten und viel bemerken.

Der Holoman. An der Stirnseite eine Projektion, etwas über das Gardemaß des Menschen. Zweigeteilt in einen oberen und unteren Teil, deshalb wohl weil es ungefähr 50 Zoll große Flächen im Hochformat sind. Ob es Steglosmonitore oder Aufprojektionen sind, bleibt offen, die Abbildungsqualität in dem dunklen Bereich ist klar und genügend Kontrastreich. Es werden anatomische Darstellungen zum menschlichen Körper aus der Wissenschaft und Kunst über die Jahrhunderte anschaulich gemacht. Eine Slideshow. Davor stellt sich der Besucher auf einen vorbestimmten Punkt, nimmt aus einer Nische einen Holoscreen im Din A 2 Format, zuvor noch das Geschlecht durch Knopfdruck gewählt haben, dann den Screen vor den Körper halten und schauen was kommt. 4 Modi sind verfügbar. Die Interaktion besteht nicht nur durch das reine Hinstellen, sondern durch Drehen des Screens, an den Seiten sind Sensoren angebracht, die Drehbewegung wird abgelesen und das stellt das Signal zum Programmwechsel dar. Ein Blick auf das menschliche Skelett, innere Organe, Nervenbahnen oder Muskeln wird gegeben. Immer im Ausschnitt des Screens. Es ist eine hochwertige Scheibe aus Acrylglas gegossen, leicht und nicht besonders schadensanfällig. Eher Rückprojektionsfähig, aber auch Aufpros gehen. Die Projektionen auf dem Holoscreen erscheinen 3 Dimensional. Das Bild ist beidseitig sichtbar, es entsteht im Inneren der Scheibe und wird durch Polymere in alle Richtungen gleichmäßig weiter geleitet. Für Holoscreens ist Dunkelheit gut, dann erst entfaltet sich das Bild ordentlich. Das Umgebungslicht im Lab ist mittelig, und so ist auch das Bild auf dem Screen erkennbar aber nicht brilliant. Kein Ton dazu, aber die Helferin in orange (orange ist he new black as we know) hilft mit, erklärt wie der Screen zu halten ist, eher in der Diagonale für die beste Abbildungsmenge und gibt Randinformationen.

Es ist eine Installation die wissenschaftliche Erkenntnisse technisch und grafisch anspruchsvoll vermittelt, Kunst ist es nicht, ein massentaugliches Darstellungsobjekt von menschlicher Forschung.

So auch die nächste Station. Hier wird ein Blick ins Auge geworfen. Es geht um die Retina, es ist die Rückseite des Augapfels und dort werden mit rund 130 Millionen Sehzellen Kontraste und Farben erfasst. In den Nervenzellen entstehen erste Bildeindrücke. Über den Sehnerv, der aus rund einer Million Nervenfasern besteht, werden diese an das Gehirn weitergeleitet. Impulsgeber für das Sehen. An der Wand wird eine Retinaoperation als Video gezeigt. Denn erkrankt die Retina, kann es zu einem vollständigen Sehverlust kommen. Für solche Fälle entwickeln WissenschaftlerInnen derzeit eine digitale Netzhaut (so genannte Retina-Chips). Diese Retina-Chips können Lichtsignale in elektrische Impulse umwandeln und diese über den Sehnerv an das Gehirn weiterleiten. Die Retina ist eine Art Außenstelle unseres Gehirns und eines der wichtigsten Portale für unsere Weltwahrnehmung. Der Punkt, an dem das Licht der Außenwelt in die Bilder unserer inneren Vorstellungswelt verwandelt wird.

Es besteht die Möglichkeit, sich ein Bild der Retina per Mail nach Hause zu schicken.

Das ist meine vom 8.9.2016. Es war dunkel und die Oranghelferin beschwerte sich, meine Linse sei so klein, der Lichteinfall minimal, die Retinafotografie würde wohl schwer. Aber es ist doch was raus gekommen. Am hinteren Ende, der rechten Bildseite, dort wo die hellen Punkte sind, dort befindet sich der Sehnerv. Da geht es ab ins Gehirn und in die Verarbeitung. Halali! mein Auge. Auch wenn ich beim Augenarzt das alles schon kenne, im Ars Electronica Center ist es auch schön.

Wissenschaftliche und medizinische Beratung: Prim. Priv. Doz. Dr. Siegfried Priglinger (AKh Linz)

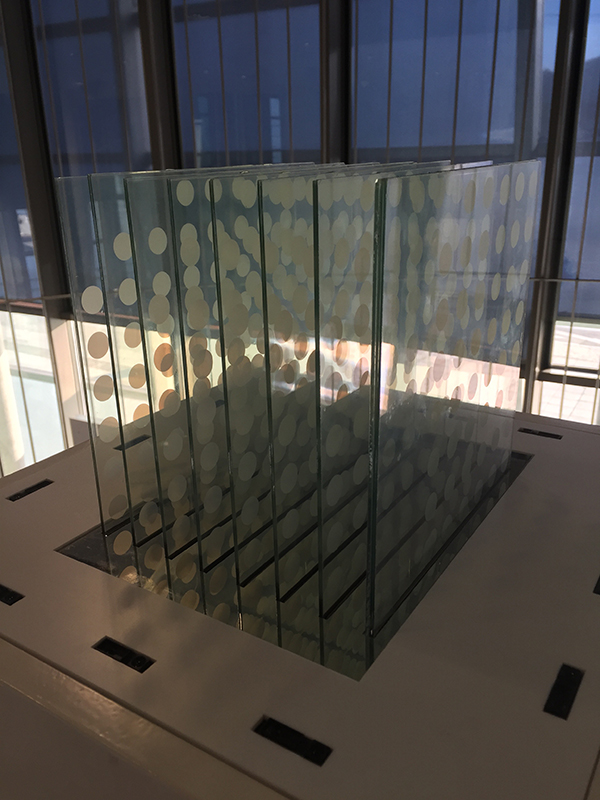

Sie findet sich im Ars Electronica Center. Es ist ein kleine Installation. 8 transparente Glasdisplays sind hintereinander gestaffelt und bilden einen Kubus. Sie sind nicht besonders gross, vielleicht 20 x 20 cm und 1 cm dick. Der Abstand beträgt auch nur wenige Zentimeter. Die Installation findet sich in der Galerie im Ars Electronica Center, eigentlich ein Zwischengeschoss. Von dort schaut es sich in den Eingangsbereich. Grosse Glasscheiben trennen diesen Vorsprung von der Halle ab. Da passt diese gläserne Skulptur oder Installation hervorragend hinein.

Die Glasscreens werden von Infrarot Sensoren am Rand der Skulptur auf Augenhöhe begleitet. Wer den Finger auf die Sensoren legt, ruft die Abbildung von Punkten auf den Glasscheiben hervor. Wenn der Finger über die mittleren Sensoren streicht, dann werden auf den mittleren Gläsern Punkte kreiert, wenn am Aussenrand, dann werden die aussen gelagerten Platten bespielt. Die Muster wechseln und basieren auf Algorithmen. Es entsteht ein abstraktes 3 dimensionales Punktemuster oder Bild. Die Punkte selbst verändern die Farbe und Schattierung. Das hängt von den Lichtbedingungen ab. Die Arbeit ist leicht und hell, unaufdringlich und leise; eine Mini Landschaft von abstrakten Formen und Bewegungen.

Let’s Go Public!

Let’s Go Public!

17.-19. November 2016, Ludwigsburg

Pressemeldung, Stuttgart 2. August 2016

Bereits zum 5. Mal beleuchtet Raumwelten die Schnittstellen zwischen Szenografie, Architektur und Medien. Die diesjährige Veranstaltung steht unter dem Motto „Let’s Go Public!‘‘. Der zentrale Kongress mit erstklassigen nationalen und internationalen Referenten, Vorträgen, Workshops und Keynotes bietet spannende Impulse und nützliche Informationen für die Kreativszene und mittelständische Unternehmen. Hier treffen visionäre Architektur auf Markenkommunikation, digitale Medien auf Live-Kommunikation, Messe- und Museumsgestaltung. Aktuelle Trends der Branche und praxisnahe Expertentipps machen Raumwelten zum Branchenhighlight im Bereich Kommunikation im Raum. Ziel ist ein lebendiger Austausch zwischen den kreativen Köpfen und den Vertretern aus der Wirtschaft.

Was ist neu bei Raumwelten 2016

Die beiden bisherigen Themenschwerpunkte „Business‘‘ und „Art & Research‘‘ sind in diesem Jahr stärker miteinander verzahnt und verschmelzen zu einem Gesamtkongress. Das Raumwelten-Kuratorenteam wurde mit Veit Haug um eine Person mit großer Kompetenz im Bereich der Kreativwirtschaft verstärkt und somit ist auch bei den Themenblöcken des Kongresses ein fünfter hinzugekommen. Der Raumwelten-Tag am Samstag wird deutlich erweitert und bietet ein zusätzliches öffentliches Panel an („Szenografie im öffentlichen Raum‘‘). Erstmals findet mit dem „ABC der Szenografie‘‘ ein Programmpunkt bei Raumwelten parallel statt. Damit wird für die Kongressteilnehmer deutlich mehr Raum zum Netzwerken geschaffen. Mit dem ABC der Szenografie werden in unterschiedlichen Kurzvorträgen und Präsentationen Grundlagen, Aufgaben und Problemlösungen von Szenografie und Kommunikation im Raum vorgestellt. Praktiker, Kreative und Dienstleister stellen die unterschiedlichen Gewerke, Bereiche und Ansätze vor.

Let’s Go Public — Raumwelten im öffentlichen Raum

Ganz getreu dem diesjährigen Motto und Schwerpunkt des Kongresses „Let’s Go Public!‘‘ wird Raumwelten in diesem Jahr noch stärker in der Region Stuttgart erlebbar sein. Der Raumwelten-Pavillon „Lichtwolke‘‘ öffnet bereits am 10. November seine Drehtür mit einem vielfältigen Warm Up-Programm bei freiem Eintritt für die Bevölkerung. Hier wird Kommunikation im Raum direkt erlebbar —– als innovatives und kreatives Thema in Ausstellungen, Installationen und Präsentationen. Während des Kongresses, von 17. bis 19. November, lädt die „Lichtwolke‘‘ wieder als Treffpunkt und Event-Location zum Verweilen und Netzwerken ein. Raumwelten Kongress — die Themenschwerpunkte In fünf von Experten kuratierten Panels nähert sich Raumwelten aus unterschiedlichen Perspektiven dem Thema Kommunikation und Szenografie im öffentlichen Raum an. Wie nutzen Unternehmen, staatliche Institutionen und Kultureinrichtungen heute architektonisch, szenografisch und strategisch den öffentlichen Raum mit seinen Schnittstellen zur digitalen Welt?

New Publicness – Contemporary Public Buildings

Kurator: Prof. Tobias Waliser, Wie entstehen temporäre Bauten mit großer Qualität und nachhaltigem Nutzen für Messe, kulturelle Nutzung und Wohnungsbau?

Spielfeld Bürgersteig – Szenografie im öffentlichen Raum Kurator: Jean-Louis Vidière, Wie wirkt Szenografie heute im öffentlichen Raum? Wie nutzen Szenografen den öffentlichen Raum für wirtschaftliche und kulturelle Interventionen? Wann wird der städtische Raum zum Ort des Spiels und der Kommunikation? Was kann die Stadtplanung von der Szenografie lernen?

Pop Up Spaces —– Everybody goes pop-up! Kurator: Dr. Petra Kvedaisch. Wie erobern Pop Up Stores, Pop Up Restaurants und Pop Up Galerien Brachflächen, den öffentlichen Raum oder ungenutzte Immobilien für ungewöhnliche Nutzungen?

Let’s Get Phygital! Wie verschmelzen Online- und Offline-Welten? Kurator: Roman Passarge. Wo treffen Virtual Reality und Digitalität produktiv auf die reale Welt? Wie kann das Internet der Dinge für die Kommunikation im Raum genutzt werden?

New Work Spaces —– Neue Arbeitswelten. Kurator: Veit Haug. Neuinszenierung der Arbeitswelt in der digitalisierten und globalisierten Wirtschaft Raumwelten Special Lecture im Residenzschloss Ludwigsburg mit Mahmoud Bodo Rasch & Achtet Rasch Der Stuttgarter Architekt Mahmoud Bodo Rasch hat sich einen Namen mit dem Bau fahrbarer Großschirme und Leichtbauarchitektur gemacht. Mit diesem KnowHow hat er viele Projekte im Nahen und Mittleren Osten realisiert, u.a. in Mekka und Medina. Im Vordergrund der Raumwelten Special Lecture im Ordenssaal des Ludwigsburger Residenzschlosses von Mahmoud Bodo Rasch (SL-Rasch GmbH, Stuttgart) und Achtet Rasch (Vista Rasch GmbH, Stuttgart) steht der berühmte Mekka Royal Clock Tower mit der größten Uhr der Welt und dem darin befindlichen Astronomiemuseum mit seinen immersiven Exponaten, die bislang noch nicht publiziert wurden.

An wen wendet sich Raumwelten?

Raumwelten sind für Medienschaffende, Kommunikationsberater, Gestalter, Architekten, Messebauer, Museumsleiter, Veranstalter, Eventmanager, Marketingverantwortliche und Unternehmer Inspiration und Kommunikationsplattform zugleich.

Veranstalter ist die Film- und Medienfestival gGmbH (FMF), Mitveranstalter die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH (WRS). Mehr Informationen finden Sie unter: www.raum-welten.com

Pressekontakt: Katharina Vogt, Film- und Medienfestival gGmbH, Stephanstr. 33, D-70173 Stuttgart, Tel.: +49-711-92546-120, E-Mail: vogt@festival-gmbh.de Gundo Sanders, Film- und Medienfestival gGmbH, Stephanstr. 33, D-70173 Stuttgart, mobil: +49 – (0)170 2031759, Email : sanders@festival-gmbh.de