Tag Archives: Bewegung

Holoman

Brainlab Ars Electronica Center 2016

Im Untergeschoss befinden sich 4 Labore: Im BioLab wird über Wahrnehmung nachgedacht, im neurolab geht es Microkosmen und Gentechnik, im FabLab werden high tech Modematerialien, 3 D trends und das Selbermachen in den Vordergrund gerückt und im RoboLab wird die Verschmelzung des Menschen mit Maschinen gezeigt. Es geht um Prothesesn, Spielzeug oder auch Haushaltshilfen. Alles was dem Menschen zur Hand geht. Das muss ja nicht gleich sichtbar als Roboter sein, es sind die Maschinen und Geräte, die uns bedienen.

Dieses Geschoss, wie das ganze Ars Electronica Center wird an Kinder adressiert. Alles ist zu berühren, Bewegung, Projektionen und die Aufforderung zu agieren steht im Vordergrund. Als nächste Schicht geht es um das Betrachten. Wie schnell das geht, bleibt jedem überlassen. Die Kinder stellen die Dinge zügig von links nach rechts oder wo auch immer hin, schauen auf das Feedback der Maschine und sind damit zufrieden.

Andere schauen ausgiebig die Installation an. Betrachten die Technologie. Erkunden das Material und die Vielfalt der Möglichkeiten. Dann agieren sie, bleiben erneut stehen, erkunden die Änderungen, ermitteln die Aussage, wollen den Kontext begreifen. Vielleicht ist vorher die Informationstafel gelesen worden, vielleicht nicht. Es ist eine innere und äußere Auseinandersetzung mit den Aufbauten und den flüchtigen Bildern. Die Aussagen bleiben manchmal verschlüsselt, manchmal offenbaren sie sich. Und in orange gekleidete Helfer sind jederzeit zur Ansprache bereit. Sie erklären. Es gibt viele Wege, das Werk zu erschließen.

Zeit aber ist notwendig. Denn alle Elemente dieser Werke wollen bemerkt werden. Wie ist der Aufbau des Ganzen? Welche Ebenden und Medien werden eingesetzt? Wo sind interaktive Schnittstellen. Wo stehen die Projektoren, werden Daten generiert, arbeitet ein Algorithmus, werden Medien zugespielt, sind sie vorbereitet und als Dateien abspielbar? Funktionieren die Technischen Geräte, sind die Projektoren noch Licht und kontraststark genug oder haben sie so viele Arbeitsstunden hinter sich, dass sie bald ausgewechselt werden müssen? Gibt es Aufbauten, die als Vermittler dienen, als Elemente deren Form und Funktion etwas bestimmtes assoziieren sollen, aber sollen eher als Repräsentanten verstanden sein? Spielt vielleicht Licht eine besondere Rolle? Gibt es Grafiken? Wird Ton eingespielt? Nur für den Betrachter oder strömt er durch den Raum? Ist er vielleicht zentriert auf einen bestimmten Punkt ausgerichtet? Hat er eine illustrierende oder informierende Funktion? Werden Bedienungsanleitungen gegeben? Werden Informationstexte geliefert? Muss ich mit vielen, einigen, mehreren Menschen das Kunstwerk oder das Experiment durchführen oder ist es für eine Person ausgelegt? Ist es von einer Forschungseinrichtung, Künstler oder Künstlerin oder einem Kollektiv? Ist es ein aktuelles Kunstwerk oder schon 2 oder 3 oder 6 Jahre alt?

Wer sich diesen Fragen stellt, unvoreingenommen seine Alltags- und Wissenswelt im Hintergrund belässt, der wird sich lange aufhalten und viel bemerken.

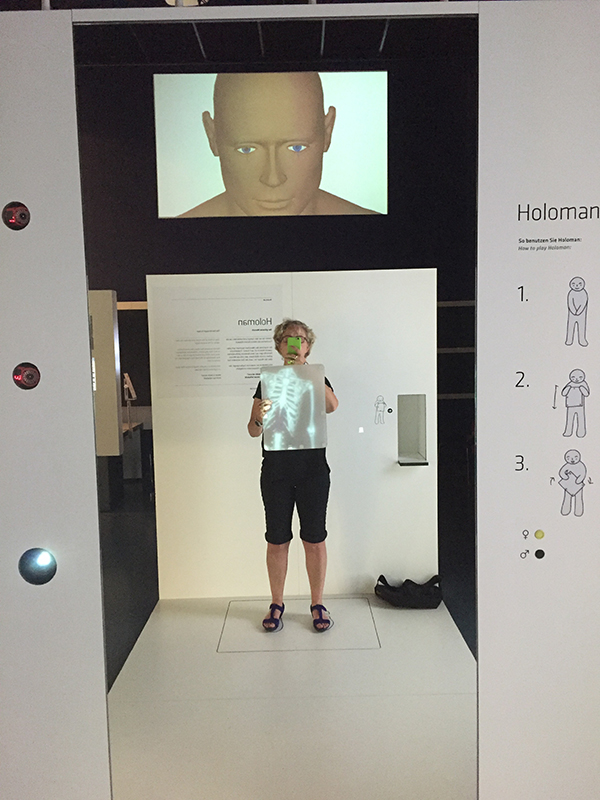

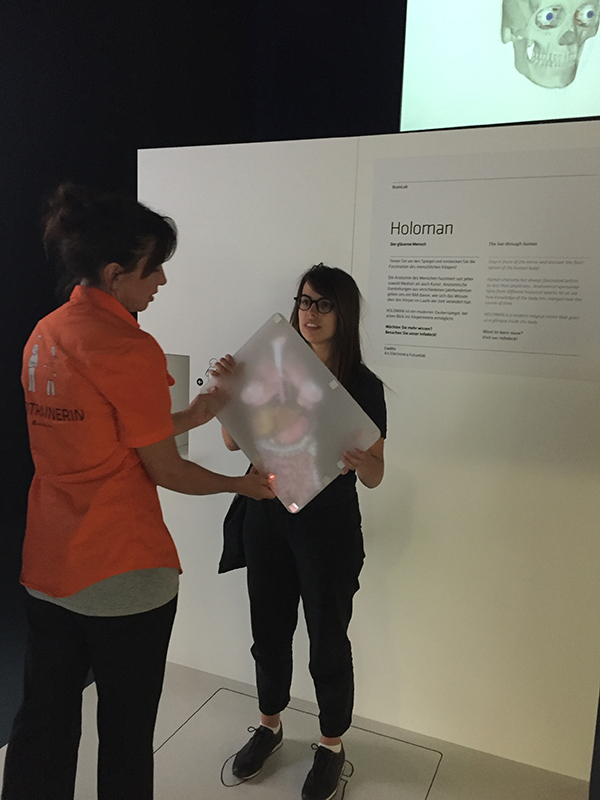

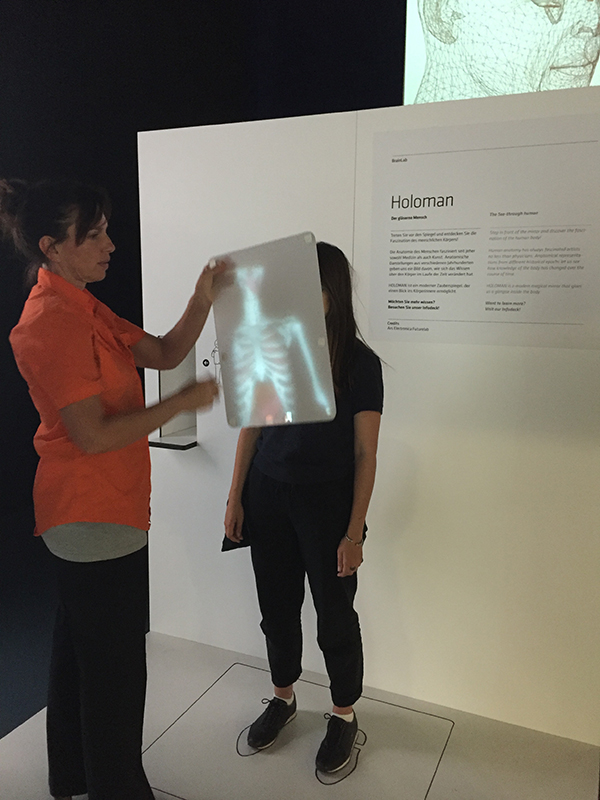

Der Holoman. An der Stirnseite eine Projektion, etwas über das Gardemaß des Menschen. Zweigeteilt in einen oberen und unteren Teil, deshalb wohl weil es ungefähr 50 Zoll große Flächen im Hochformat sind. Ob es Steglosmonitore oder Aufprojektionen sind, bleibt offen, die Abbildungsqualität in dem dunklen Bereich ist klar und genügend Kontrastreich. Es werden anatomische Darstellungen zum menschlichen Körper aus der Wissenschaft und Kunst über die Jahrhunderte anschaulich gemacht. Eine Slideshow. Davor stellt sich der Besucher auf einen vorbestimmten Punkt, nimmt aus einer Nische einen Holoscreen im Din A 2 Format, zuvor noch das Geschlecht durch Knopfdruck gewählt haben, dann den Screen vor den Körper halten und schauen was kommt. 4 Modi sind verfügbar. Die Interaktion besteht nicht nur durch das reine Hinstellen, sondern durch Drehen des Screens, an den Seiten sind Sensoren angebracht, die Drehbewegung wird abgelesen und das stellt das Signal zum Programmwechsel dar. Ein Blick auf das menschliche Skelett, innere Organe, Nervenbahnen oder Muskeln wird gegeben. Immer im Ausschnitt des Screens. Es ist eine hochwertige Scheibe aus Acrylglas gegossen, leicht und nicht besonders schadensanfällig. Eher Rückprojektionsfähig, aber auch Aufpros gehen. Die Projektionen auf dem Holoscreen erscheinen 3 Dimensional. Das Bild ist beidseitig sichtbar, es entsteht im Inneren der Scheibe und wird durch Polymere in alle Richtungen gleichmäßig weiter geleitet. Für Holoscreens ist Dunkelheit gut, dann erst entfaltet sich das Bild ordentlich. Das Umgebungslicht im Lab ist mittelig, und so ist auch das Bild auf dem Screen erkennbar aber nicht brilliant. Kein Ton dazu, aber die Helferin in orange (orange ist he new black as we know) hilft mit, erklärt wie der Screen zu halten ist, eher in der Diagonale für die beste Abbildungsmenge und gibt Randinformationen.

Es ist eine Installation die wissenschaftliche Erkenntnisse technisch und grafisch anspruchsvoll vermittelt, Kunst ist es nicht, ein massentaugliches Darstellungsobjekt von menschlicher Forschung.

So auch die nächste Station. Hier wird ein Blick ins Auge geworfen. Es geht um die Retina, es ist die Rückseite des Augapfels und dort werden mit rund 130 Millionen Sehzellen Kontraste und Farben erfasst. In den Nervenzellen entstehen erste Bildeindrücke. Über den Sehnerv, der aus rund einer Million Nervenfasern besteht, werden diese an das Gehirn weitergeleitet. Impulsgeber für das Sehen. An der Wand wird eine Retinaoperation als Video gezeigt. Denn erkrankt die Retina, kann es zu einem vollständigen Sehverlust kommen. Für solche Fälle entwickeln WissenschaftlerInnen derzeit eine digitale Netzhaut (so genannte Retina-Chips). Diese Retina-Chips können Lichtsignale in elektrische Impulse umwandeln und diese über den Sehnerv an das Gehirn weiterleiten. Die Retina ist eine Art Außenstelle unseres Gehirns und eines der wichtigsten Portale für unsere Weltwahrnehmung. Der Punkt, an dem das Licht der Außenwelt in die Bilder unserer inneren Vorstellungswelt verwandelt wird.

Es besteht die Möglichkeit, sich ein Bild der Retina per Mail nach Hause zu schicken.

Das ist meine vom 8.9.2016. Es war dunkel und die Oranghelferin beschwerte sich, meine Linse sei so klein, der Lichteinfall minimal, die Retinafotografie würde wohl schwer. Aber es ist doch was raus gekommen. Am hinteren Ende, der rechten Bildseite, dort wo die hellen Punkte sind, dort befindet sich der Sehnerv. Da geht es ab ins Gehirn und in die Verarbeitung. Halali! mein Auge. Auch wenn ich beim Augenarzt das alles schon kenne, im Ars Electronica Center ist es auch schön.

Wissenschaftliche und medizinische Beratung: Prim. Priv. Doz. Dr. Siegfried Priglinger (AKh Linz)

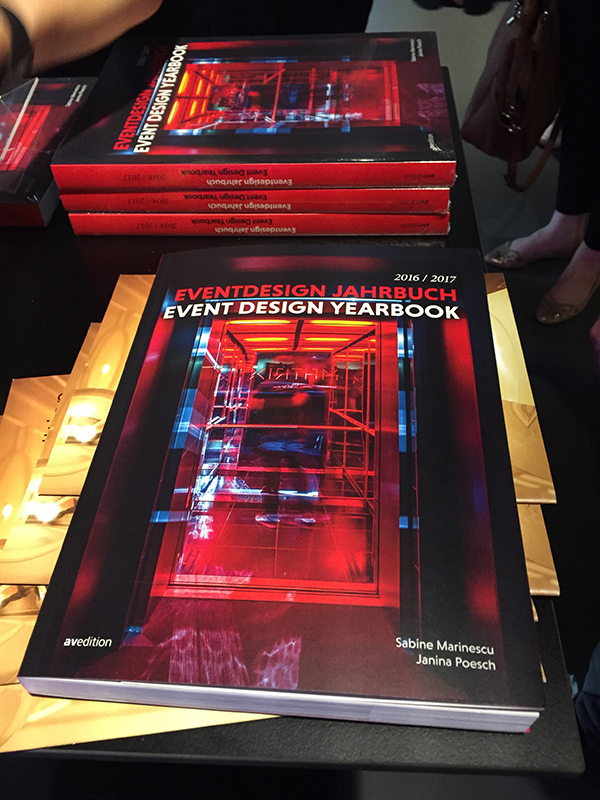

Am Montag, den 4. Juli war es soweit. Das EventDesign Jahrbuch 2016/2017 feierte seine Release Party. Und wir waren dabei. Von aussen sehr schön, von Innen nicht minder. Es werden erstklassige Projekte vorgestellt. Janina Poesch und Sabine Marinescu, beide Architektinnen, die das PLOT Magazin herausgeben, waren verantwortlich für die Redaktion. Die Gliederung, Projekteinteilungen, Beschreibungen, Beispiele finden zueinander, machen das Buch zu einem Lese- und Bildband, das jeder aus der Branche lesen sollte. Wer das nicht tut, hat Pech. Verlag avedition. Den sollte man auch kennen. Wer das nicht tut, hat doppelt Pech.

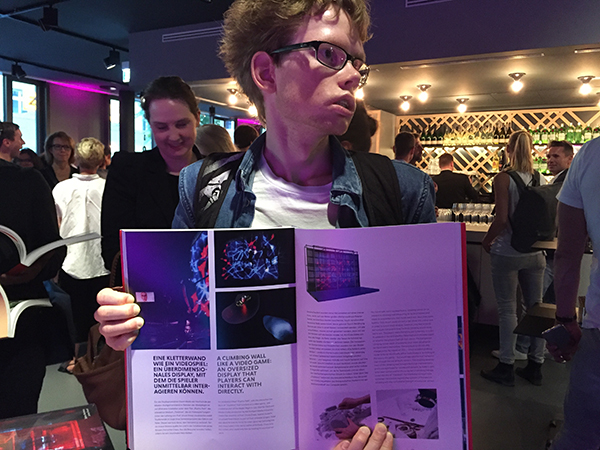

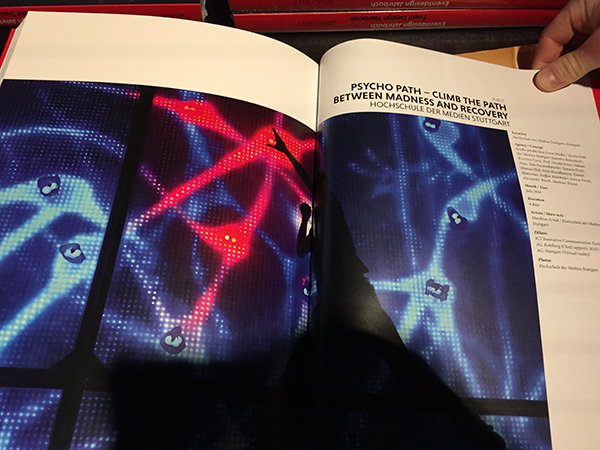

Und das Projekt PSYCHOPATH, die interaktive Kletterwand, entstanden als Prototyp in der Hochschule der Medien, Stuttgart, Fachbereich Audiovisuelle Medien, Studioproduktion EventMedia hat es geschafft. In diesen erlesenen Kreis! Fabian Fiess hatte die Idee, hier im Bild. Er verfolgt die Wand weiter und wenn mich nicht alles täuscht wird sie aus dem Prototypenstatus in eine erwachsene Version überführt. Vielleicht sehen wir schon bald in den Boulderhallen interaktive Kletterwände mit Videospiel.

Photos von Ursula Drees, Beitrag dito.

Was ist weiter entfernt vom bürgerlichen Leben: Der Mond oder das Leben eines Häftlings in US Gefängnissen? Und nicht irgendein Häftlingsleben, sondern jener in Einzelhaft? Kaum zu beantworten diese Fragen. Beide Leben oder Zustände sind unendlich entfernt. Interessiert uns das Leben eines Häftlings in Einzelhaft? Interessiert uns der Mars? Der wohl eher, daran sind Visionen und SciFi geknüpft. Ein Häftling ist kaum noch Mensch, eine Nummer, eine unbekannte Person. Der hat etwas Schlimmes getan, hat vielleicht getötet also hat er kein Recht auf Menschlichkeit, oder?

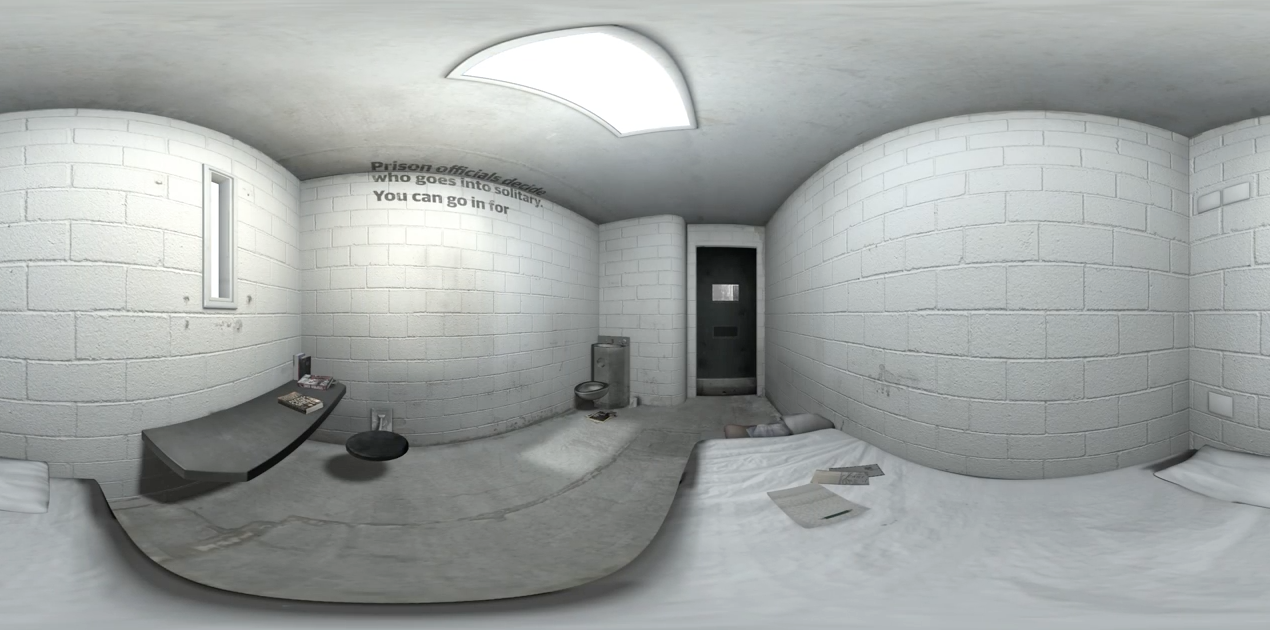

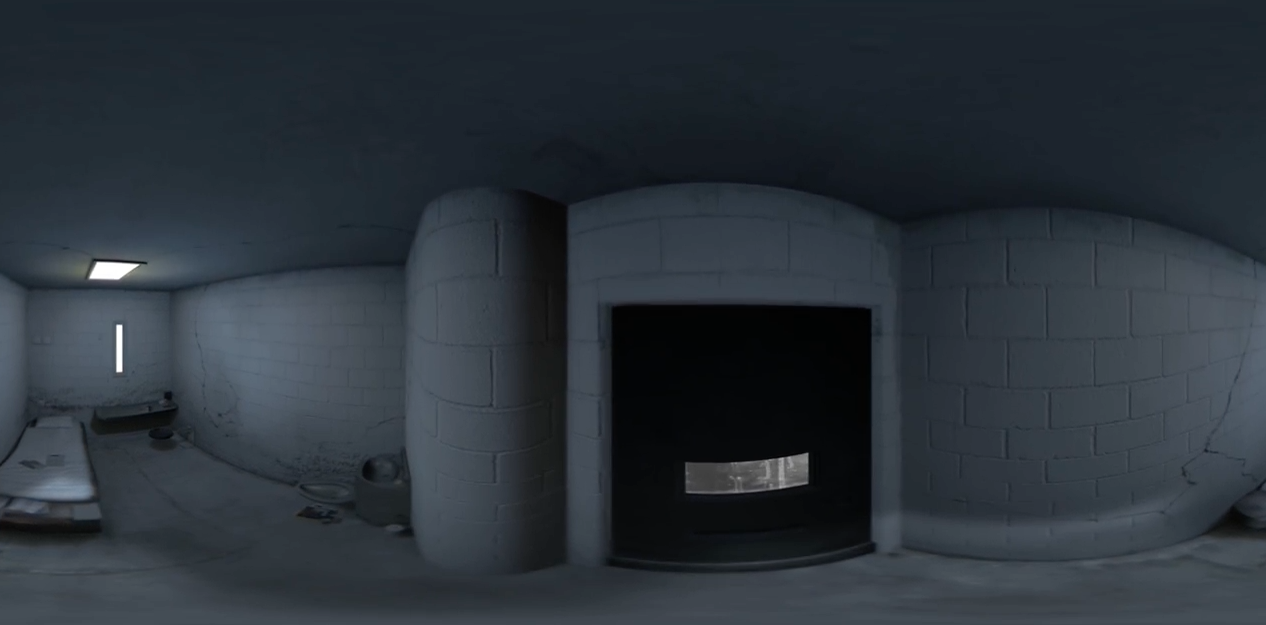

Ed Thomas von the Mill, London lassen mit dem Game 6×9:solitary confinement in 360 Grad das Leben, das Dasein der US Amerikanischen Häftlinge in Einzelhaft nachvollziehbar auferstehen. Es ist eine VR immersive Geschichte um einen Tag in Einzelhaft. Wie kann Empathie aufgebaut werden? Von so entfernten Lebenswelten?

Der Blick in eine übertriebene Fantasiewelt vielleicht? Geschichten von Angehörigen, von Wärtern, von Opfern? Oder der Blick des Häftlings. Die „One Person Story?“ Es heisst authentisch zu sein, ernsthaft und „faithfully“.

Es ist der Versuch ein Dokumentarisches VR Game zu präsentieren. Es soll echt wirken, real. Der Spieler ist in einer Zelle: 6 x 9. einer wirklichen Zelle nachempfunden, vielleicht sogar mehr. Nicht erdacht, sondern dokumentarisch nachgebaut. Eine Metazelle, eine die für alle Zellen gilt. Als real time environment ist das gut, denn eine Zelle ist vom Raum überschaubar, Detailreichtum kann erzielt werden. Und das macht die Zelle lebendig. So ein Umfeld ist beängstigend. „Creepy“ und der Sound ist es ebenso. Es ist echter Sound. Wirkliche Stimmen, wirkliche Geräuschkulissen. Es gibt Voice overs von Insassen. Sie erzählen von sich, von Phantasien, Gedanken von Erinnerungen, reflektieren, denken laut. Diese Voice overs basieren auf Gesprächen mit den Häftlingen. Die Stimmen passen. Die Lautstärke, der Raum. Es ist ein real time environment. Der Spieler begibt sich 9 Minuten in die Schuhe eines Häftlings. Er soll körperlich erleben was die Häftlinge fühlen. Es ist der Kontrollverlust, es ist der Wunsch zu überleben in dieser Isolation. Mit immer gleichen Wänden, mit einer spartanischen Einrichtung. Einer Matratze, die tagsüber aufgerollt wird. Mit eingeschränkten Lebensrechten. Mit vielen Verboten und Geboten: „roll die Matratze auf, putze, esse, schlafe wenn das Licht aus geht“.

Anfangs dürfen die Spieler nichts. Erst langsam lockert sich die Schärfe und Interaktion wird zugelassen. Sie dürfen einen Brief schreiben, “ letter writing excercises“ hört sich stärker an. Die Spieler erlebt den Verfall des Ichs, „psychological detoriation of the inmate“.

Anfangs dürfen die Spieler nichts. Erst langsam lockert sich die Schärfe und Interaktion wird zugelassen. Sie dürfen einen Brief schreiben, “ letter writing excercises“ hört sich stärker an. Die Spieler erlebt den Verfall des Ichs, „psychological detoriation of the inmate“.

Wie kommt es zu so einer Idee? Denn VR wird oft für irrelevante Umgebungen eingesetzt. natürlich geht es immer um Immersion, um das Eintauchen in eine fremde Welt, um ein körperliches Empfinden, nicht die passive Vorstellung mit Empathie angereichert, sondern das in die Rolle eintauchen. „Mache einen Fallschirmsprung, fliege wie ein Vogel, gehe als Zwerg durch eine Welt.“ Aber „Lebe das Leben eines Outcasts?“ Dokumentarische Themen sind stark, sie sind da, sie sind Leben. Auch ein Leben das der Normalmensch nicht ansatzweise versteht. Jetzt wird VR klug. Wie lebt ein Flüchtling, wie lebt es sich als Expat im Ausland, wie lebt man in Johannesburg oder in anderen lebensbedrohlichen Umgebungen?

Ed Thomas erzählt, dass die Tester durch ihre Körpersprache den Spielzeitpunkt anzeigten. Wie eingeschränkt, wie bewegungsbeschnitten sie waren. Wie sie sich drehten und dann nicht mehr. „Tester had a specific body language. We knew where they were by examining the body language“.

Anfangs dachten die Kreativen von THE MILL, 9 Minuten seinen zu lang. Aber nein, die Zeit vergeht schnell. Es ist ein 6×9 VR Experience.

Fotos: entweder Screenshots vom Trailer auf You Tube oder mit freundlicher Genehmigung der Organisatoren der FMX.

In sozialen Internetdiensten posten, schreiben, demonstrieren, propagieren, feiern, leben und präsentieren wir uns. Immer zu jeder Zeit, ständig. Und weil wir alle daran teilnehmen erscheint uns das Tun harmlos. Zwar wissen wir, dass wir unser Inneres Preis geben, dass wir uns zugängig machen für Jedermann, Freund oder Feind, aber es ist uns trotzdem egal. Privatsphäre und Datenschutz sind bekannte Schlagworte: langweilig, übertrieben ängstlich. Und dennoch wenn wir posten, manchmal kommt da ein kleiner Zweifel, wer das alles sieht. Der neue Arbeitgeber? Die NSA oder der BND? Wer weiss, was die Zukunft bringt? Was geschieht bei einem Wandel der Einstellung, wenn nicht mehr die Liberalität herrscht, sondern bestimmte Ansichten, Gruppen und Taten verboten werden? Wenn Randgruppen kriminalisiert werden? Wenn Alkoholkonsum oder Sex zur Gefahr werden, wenn Nacktheit oder Selbstständigkeit der Gedanken nicht mehr erwünscht sind?

Wie kann dann der persönliche Datenstrom nachträglich an das herrschende Meinungsbild angepasst werden? Sollten wir das nicht jetzt schon aus Vorsicht tun? Sollten wir nicht mit einer Autozensur beginnen? Oder uns zurückziehen? Oder weiter machen in der Hoffnung auf die Warholschen 15 Minutes of Fame einfach weiter?

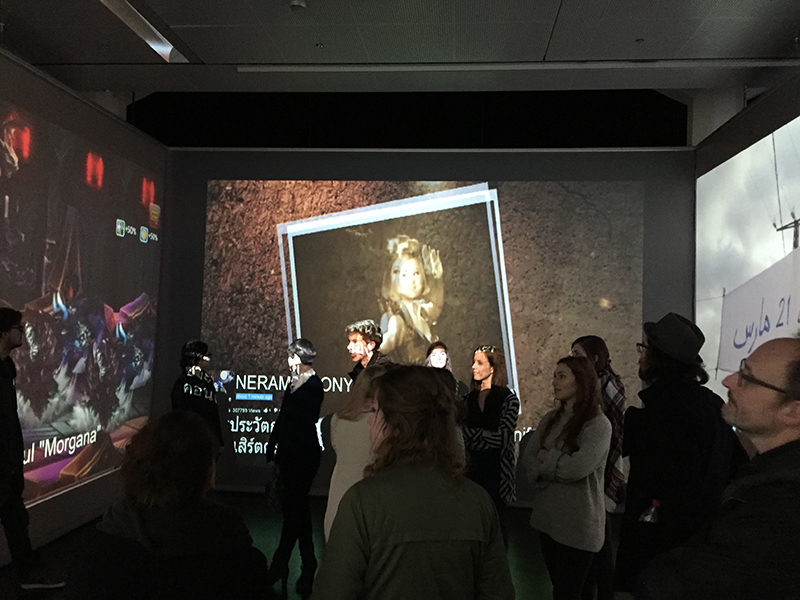

In dieser Installation des Schweizers Marc Lee sehen wir auf 4 Leinwänden in Echtzeit den User- generated Content. Die Menschen erzählen Geschichten über sich, über andere, über politisches, soziales, über alles was geschieht. Es wird global reflektiert und kommentiert. Ob es viele Menschen interessiert ist ein Glücksspiel. Manchmal wird plötzlich die Geschichte es Hundes im Badezimmer zum Hit, manchmal tatsächliche Neuigkeiten. Alle sprechen, alle reden, alle schreiben und alles zusammen erscheint erst mal oberflächlich und sinnlos. Wenn es auf 4 Leinwänden gezeigt wird. Ein Einheitsbrei. Mehr nicht. Man wird zum Beobachter und Überwacher. Wer will. Alle anderen drehen sich weg und langweilen sich. Zu Recht, aber eben nicht immer.

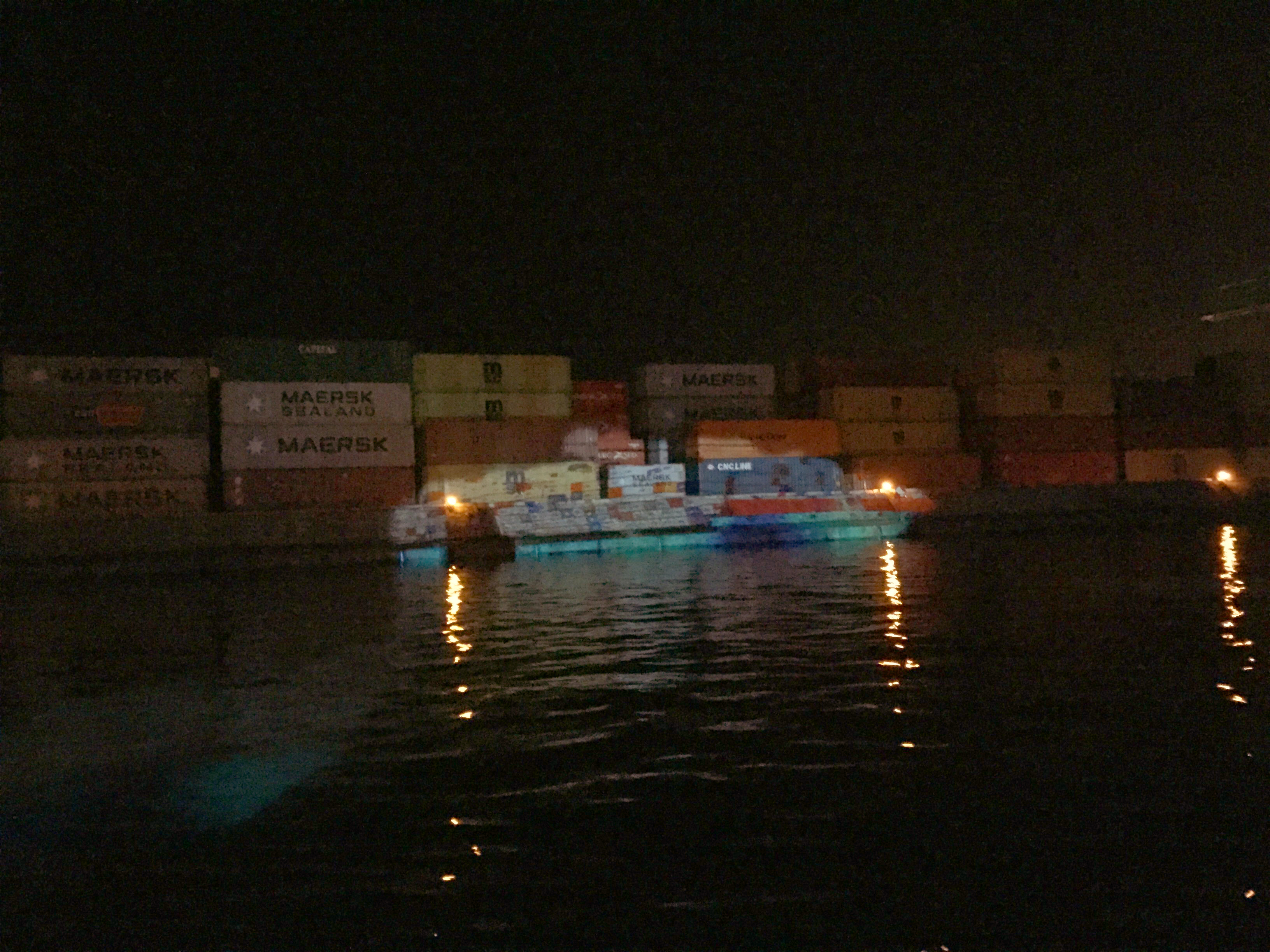

Bei der Langen Nacht der Museen am 2. April in Stuttgart hat der Berliner Künstler Philipp Geist den Stuttgarter Hafen mit Lichtkunst und Projektionskunst zum Leben erweckt. Philipp Geist erkundet mit dem Thema „Fluss der Wörter“ Räume. Vergessene Räume, verlorenen, verwahrloste, Hinterbliebene, gefürchtete, gemiedene Räume im Städtischen Umfeld. Sie werden wieder belebt durch seine Lichtinstallationen. Er macht dabei nicht nur eine reine Illumination in bunten Farben und Formen, er verbindet seine Ideen mit den Menschen vor Ort. So wurde im Stuttgarter Hafen eine Schnittstelle für die Bürger geschaffen, damit sie ihre Worte, ihre Assoziationen schicken. Sie werden real time auf die Hafenbeckenfassaden, Container und Schiffe projiziert.

Ein lebendiges Bild. Neben dieser Möglichkeit wurde ein Hafenkran mit Projektionsmapping in seiner Beschaffenheit mit Licht nachgemalt. In der Dunkelheit entstand seine Form vor den Augen der Besucher. Oder an der Wendestelle des Bootes wurde auf Wasserdampf projiziert. Die Worte bekamen Tiefe und Raum. Alle Boote waren mit 2 Projektoren ausgestattet, die dann jeweils auf die Uferseiten gerichtet waren. Die Entfernung des Schiffs bestimmte die Brillanz der Bilder. Weit weg, eher diffus und grau, nah, hell und klar.

Bei solchen Installationen spielt die Technik eine Rolle. Die Beamer müssen über sehr hohe Anislumen verfügen, sonst erscheinen die Bilder und Farben dumpf. Das kam hier auch einige Male zum Tragen. Und der Sound ist auch schwer. Entweder die Soundquelle wird direkt auf dem Boot gut hörbar für alle Passanten installiert oder an der Projektionsfläche. Dann wird der Sound nur gehört wenn man vorbei fährt. Und das gilt es zu planen. Das trifft natürlich auch auf die Bildmedien zu. Bei der Installation von Philipp Geist stellte sich die Frage nicht, denn wir haben Worte gelesen und die Bilder waren in vielen Fällen abstrakt. Bunte Farbflächen ergossen sich über die Uferbebauung. Man hatte es nicht mit einer Narration zu tun, musste auch deshalb im Konzept keine Storyline mit Zeit, Möglichkeit und Erreichbarkeit für die Betrachter bedenken. Nur am Einstiegspunkt hat der Künstler figurativ gearbeitet. Und nicht zu Unrecht, denn hier war der Ort des Verweilen. Entweder Warten, um auf ein Boot zukommen, oder die in Containern untergebrachten Ausstellungen zu sehen, oder zu trinken, zu essen, zu feiern. Der atonale Ton direkt am Einstieg brachte eine besondere Atmosphäre mit sich. Die Töne waren dunkel und industriell, nicht aufdringlich aber stimmungsvoll.