Category Archives: Allgemein

– Let’s Go Public!

Das 5. Raumwelten findet vom 17. – 19. November 2016 im Albrecht-Ade Studio und auf dem Akademiehof, Ludwigsburg statt.

Unternehmen und Kreative aus der Region und der Welt finden in dieser Veranstaltung eine Plattform zum Diskurs und Erleben – Visionäre Architektur trifft auf Markenkommunikation, Ausstellungs- und Messegestaltung auf die Kunst der Szenografie. Raumwelten bietet die Möglichkeit für Begegnung, Austausch und Inspiration!

Hier können Sie das Kongress-Programm downloaden.

Raumwelten Talent

Samstag, 19. November 2016

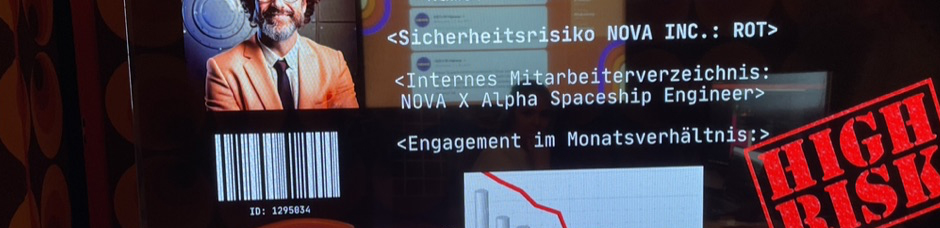

Bei Raumwelten Talent trifft der aufstrebende Nachwuchs auf führende Unternehmen der Branchen. In Hochschulpräsentationen stellen sich herausragende Studentenprojekte vor. Die Hochschule der Medien ist Partner und wir stellen auch vor. An diesem Tag ist der Eintritt frei. Ein kleiner Leckerbissen.

Die Beschreibung der Tafel spricht von Launenhaftigkeit, Unberechenbarkeit, Wildheit der Kleidung. Einer Kleidung der Unsicherheit. Die Kleidungsstücke reagieren auf Stimmen. Bei Tönen reagieren die nach aussen gerichteten Stecknadeln mit Bewegung. Sie wenden sich nach links, neigen sich nach rechts, legen sich ein wenig an oder stellen sich auf. Sie drehen sich nicht nach Innen. Der halbtransparente Stoff in einem gebrochenen Weiss zeigt die Stecknadeln. Sie sind zu einem fünftel der Nadel im körpernahen Bereich, dann durchbrechen sie den Stoff und die Spitze zeigt nach aussen. Sie sind nicht nach einem erkennbaren Muster oder Design eingesteckt. Sie sind im Vorderteil des kurzen Kleides, das Rückenteil ist nadelfrei. Die Säume sind nicht vernäht, der Schnitt einfach, eher ein Überwurf. Es ist ein nicht tailliertes Hängerkleid, ein Prototyp. Es ist es ein witziger Kommentar zur Modewelt und elektronischer Technik. Denn die Stecknadeln sollen sich bei Gesprächen unkontrolliert bewegen, ausschlagen, Antworten geben, in Konversation verstricken, Fragen und Missverständnisse aufwerfen und sich Drehen. Diese Reaktionen sind dem Zufallsprinzip unterworfen.

Der Test wird gemacht. Das Kleid wird angesprochen, ein aufgeregtes Sprechen, monotones, bewegtes, ein Flüstern oder Kreischen wird durch moderate Bewegungen der Kleidung am Saum des Kleides kommentiert. Das Kleid hängt an einer Modepuppe, die ist unbeweglich, so wird die Veränderung mit Adleraugen verfolgt und entdeckt. Wenn von „unkontrollierten“ Reaktionen des Kleides auf Gespräche in der Beschreibung gesprochen wird, so ist das eine Übertreibung. Wenn ein Mensch diese Kleider trägt, wird eine Grundbewegung vorhanden sein. Dann sind die durch Ausseneinflüsse und Technik hervorgerufenen Nadelbewegungen ein Gemisch mit der menschlichen Bewegung und werden nicht mehr als das was es ist, als Reaktion, erkannt. Das Experiment ist obsolet. Als künstliches Exponat ist es ein humorvoller Betrag von Technikspielerei im Verbund mit Mode.

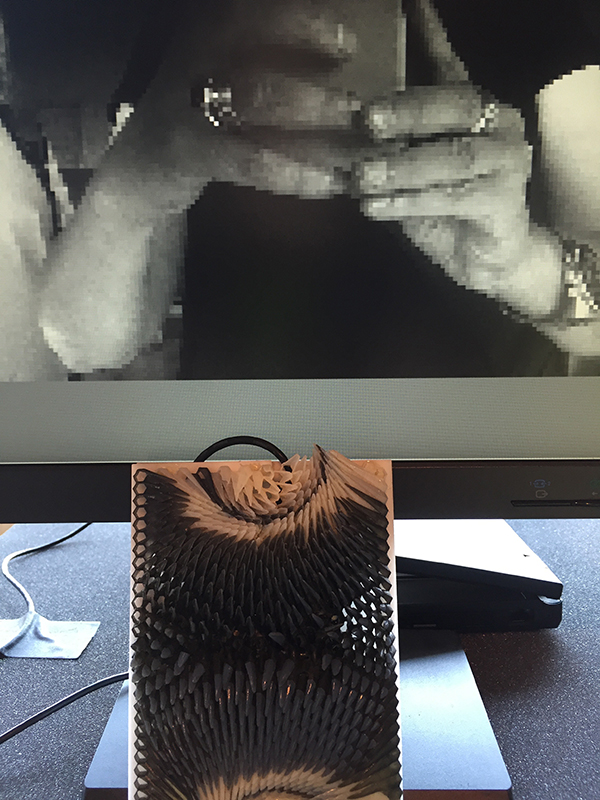

Das Kleidungsstück ist im 3 D Drucker entstanden. Es ist ein bizarrer Panzer aus spitzen Zähnen, aus Zacken, eine Igeloberfläche. Sie erscheint schützend, nicht bekleidend. Es ist ein Teil einer Rüstung. Es wird wie eine Pelerine über den Schultern getragen, geht über die Brust und endet oberhalb der Taille. Der Rücken wird ebenso bedeckt. Dieses Objekt liegt nicht auf der Haut, es steht ab, denn die Technik wird im Zwischenraum Körper Objekt versteckt.

Es sind Kabel, Schnittstellen, Kamera und Mikrocontroller. Darunter muss ein schützender Stoff die Haut vor Abschürfungen bewahren. Die Kamera erkennt Bewegung, Masse, Grösse, Nähe und Entfernung. Sie sendet Informationen an den Controller, der schickt Bewegungsbefehle an die verzackte Aussenhaut. Diese bewegt sich wie der Igelpanzer. Die Zacken stellen sich auf oder legen sich an. Ein bewegtes Objekt, das an Kleidung erinnert. In der Beschreibung wird von „Schnittstelle zwischen Mensch und Außenwelt“ gesprochen. Sie reagiert auf soziale Themen wie Intimität, Identität und Geschlecht.

Das hört sich gut an, entspricht aber wohl noch einem Wunsch. Das bereits Sichtbare ist ein erster Schritt. Der Wunsch nach der Reaktion einer zweiten künstlichen Haut und einer Verhaltensweise auf Außenbedingungen reagieren zu können, wird formuliert. Der Künstler, Forscher kommt aus dem Iran. Frauen sind verschleiert, sie bedecken sich bis zur Unkenntlichkeit und werden zu Objekten. Individualität und Selbstbestimmung werden nicht wahr genommen. Die herrschende Gesellschaft ist männlich, sie bestimmt den Ton und verbannt die Frau als Sexualobjekt in die häuslichen Gefängnisse.

Das hört sich gut an, entspricht aber wohl noch einem Wunsch. Das bereits Sichtbare ist ein erster Schritt. Der Wunsch nach der Reaktion einer zweiten künstlichen Haut und einer Verhaltensweise auf Außenbedingungen reagieren zu können, wird formuliert. Der Künstler, Forscher kommt aus dem Iran. Frauen sind verschleiert, sie bedecken sich bis zur Unkenntlichkeit und werden zu Objekten. Individualität und Selbstbestimmung werden nicht wahr genommen. Die herrschende Gesellschaft ist männlich, sie bestimmt den Ton und verbannt die Frau als Sexualobjekt in die häuslichen Gefängnisse.

Argumentiert, dass der Anblick der unverschleierten Frau die männliche Integrität erschüttert und das animalische des Mannes so schnell und unmittelbar erweckt, dass dieser davor geschützt werden muss. In einem Land in der das Geschöpf Mensch-Weib nicht erscheinen darf, kann ein solcher Panzer ein Schutz sein. In der westlichen Welt, wo Frauen als Menschen dem Mann (fast) gleichgestellt sind, kann die Frau sicherlich auch ohne Panzer leben. Denn bequem sieht das Ding nicht aus. Zu starr und sich damit anzulehnen. Die Gesellschaft arbeitet seit Jahrhunderten an funktionaler, schützender, leichter, bequemer, bewegungssteigernder Haut, praktisch, nicht riechend, gut zu reparieren und zu waschen, sauber und Wärme spendend in Wintern. In der europäischen Modegeschichte und Entwicklung geht es um Befreiung.

Argumentiert, dass der Anblick der unverschleierten Frau die männliche Integrität erschüttert und das animalische des Mannes so schnell und unmittelbar erweckt, dass dieser davor geschützt werden muss. In einem Land in der das Geschöpf Mensch-Weib nicht erscheinen darf, kann ein solcher Panzer ein Schutz sein. In der westlichen Welt, wo Frauen als Menschen dem Mann (fast) gleichgestellt sind, kann die Frau sicherlich auch ohne Panzer leben. Denn bequem sieht das Ding nicht aus. Zu starr und sich damit anzulehnen. Die Gesellschaft arbeitet seit Jahrhunderten an funktionaler, schützender, leichter, bequemer, bewegungssteigernder Haut, praktisch, nicht riechend, gut zu reparieren und zu waschen, sauber und Wärme spendend in Wintern. In der europäischen Modegeschichte und Entwicklung geht es um Befreiung.

Denken wir nur als Beispiel an Mode unter Ludwig dem XIV. Die Mieder der Frauen haben Hunderte von Blutvergiftungen durch tiefe Fleischwunden im Taillenbereich hervorgerufen. Es waren Stahlgerüste, die durch Stoff verkleidet und Unterkleidern von der menschlichen Haut getrennt wurden. Aber im Laufe der Zeit, des Gebrauchs entstanden an den Enden Abnutzungen und die Spitzen bohrten sich bei Bewegung in das Fleisch. Bücken, Springen, laufen, hopsen war möglich, aber nicht einfach. Sitzen mit den grossen, bewegungungsfeindlichen Krinolinen unter den Röcken und den starren Miedern war eine Qual. Die Frauen litten unter Atemnot, fielen in Ohnmacht, waren nicht belastbar. Will die Menschheit in der Mode zu diesen Verhältnissen zurück?

Denken wir nur als Beispiel an Mode unter Ludwig dem XIV. Die Mieder der Frauen haben Hunderte von Blutvergiftungen durch tiefe Fleischwunden im Taillenbereich hervorgerufen. Es waren Stahlgerüste, die durch Stoff verkleidet und Unterkleidern von der menschlichen Haut getrennt wurden. Aber im Laufe der Zeit, des Gebrauchs entstanden an den Enden Abnutzungen und die Spitzen bohrten sich bei Bewegung in das Fleisch. Bücken, Springen, laufen, hopsen war möglich, aber nicht einfach. Sitzen mit den grossen, bewegungungsfeindlichen Krinolinen unter den Röcken und den starren Miedern war eine Qual. Die Frauen litten unter Atemnot, fielen in Ohnmacht, waren nicht belastbar. Will die Menschheit in der Mode zu diesen Verhältnissen zurück?

Der gezeigte Panzer soll von Frauen getragen werden. Was wird hier gezeigt? Eine elektronische Idee. Nicht nur bei diesem Exponat stellt sich die Frage der Sinnhaftigkeit. Die Künstler machen Experimente, sie scheinen die weitergehenden Bedingungen nicht zu bedenken. Sie arbeiten im Tunnel, haben eine Idee, setzen sie um, schöne Sache das. Soziologische Fragen, kulturelle Fragen, moralische Fragen bleiben aussen vor. Diese Einseitigkeit der Betrachtung findet sich in fast allen Exponaten. Die Naivität dieser Haltung ist unübersehbar.

Der gezeigte Panzer soll von Frauen getragen werden. Was wird hier gezeigt? Eine elektronische Idee. Nicht nur bei diesem Exponat stellt sich die Frage der Sinnhaftigkeit. Die Künstler machen Experimente, sie scheinen die weitergehenden Bedingungen nicht zu bedenken. Sie arbeiten im Tunnel, haben eine Idee, setzen sie um, schöne Sache das. Soziologische Fragen, kulturelle Fragen, moralische Fragen bleiben aussen vor. Diese Einseitigkeit der Betrachtung findet sich in fast allen Exponaten. Die Naivität dieser Haltung ist unübersehbar.

Environment Dress ist ein intelligentes Kleidungsstück. Es misst die Aggressivität der Umgebung und analysiert, wie sie sich auf die Stimmung und das Verhalten seiner TrägerInnen auswirkt. Das Kleid und die Haube erfassen Lärmvariationen, Temperatur, Luftdruck, UV-Strahlung oder den Kohlendioxidanteil. sie werden mit einer App mit der aktuellen Gefühlslage der Träger verbunden. Es ist mit Open Code entwickelt.

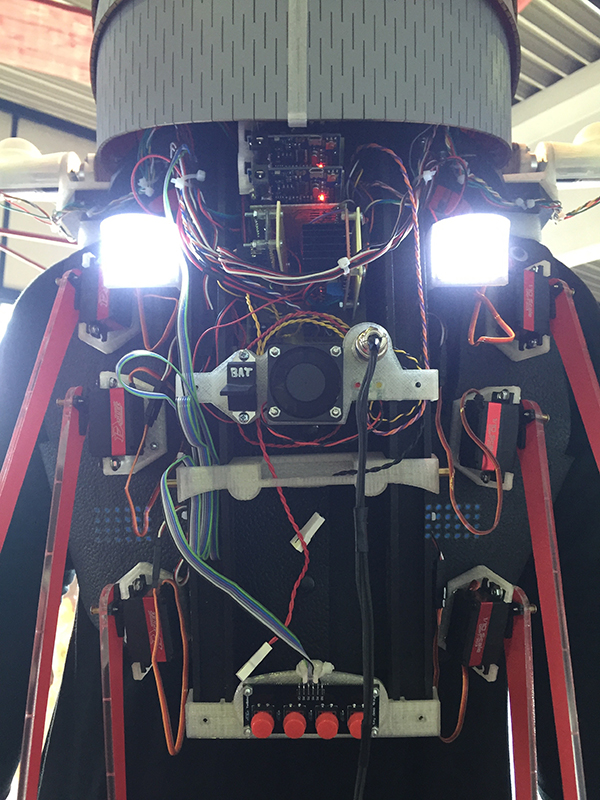

Der Aufbau ist martialisch. Ein Geflecht von Kabelbindern und Kabeln jeder Couleur, Breite und Dicke, 3 D Drucker hergestellte Halterungen, Drehknöpfe, Arduino, Mikrocontroller, Licht, Akkus: Technik am Rücken des Aufbaus. An den Seiten in rot befinden sich spitze Streben. Die stellen sich bei Gefahr auf. Wie das Fell des Tiers.

Eine ebenso mit 3D Drucker hergestellte Halskrause aus mehreren eng ineinander verschachtelten Halbmonden. Wenn sie sich aufklappen formen sie einen geschlossenen Helm um den Kopf. Das Gesicht verschwindet. Ein Sensor auf der Brust, ebenfalls mit 3 D Drucker gemacht, einer Kamera misst die Aussenbedingungen. Darunter der Mensch. Viel bleibt nicht von ihm übrig. Ein moderner Chador oder Nicap. Aber für Mann und Frau gleichermassen geeignet.

Fragen nach der Ermittlung der Gefühle der Träger werden nicht gestellt. Das ist verwunderlich. Sich selbst fehlerfrei zu lesen ist das Themenfeld der Psychologie, Studien und Forschungen werden seit 100 Jahren in die Frage nach dem Gefühl, der Authentizität, Individualität und inneren Geschlossenheit investiert. Da soll eine Maschine und eine APP im Handumdrehungen eine Lösung schaffen?

Die Beschreibung und die Absicht der Künstler ist spielerisch. Die Formspracbe prototypisch, im Rohzustand befindlich. Technologien verändern das Miteinander. Ein Blick nach innen, der Blick nach aussen, das Abgleichen und kontextuelle Zusammenführen formen die Kenntnis des Menschlichen und stellen Erfahrung her. Diese Lebenserfahrung macht den Menschen klüger und vielleicht weiser.

Es wird ein Versteck in schwierigeren Umgebungen angeboten und zeitgleich Lernen und Erfahren verzögert, verhindert, verstellt. Die Abschottung führt zu Dummheit, Naivität und Fehleinschätzung. Dann wird das Lernen mühsam, noch schmerzhafter als es schon ist. Es entsteht eine egozentrierte, handlungsunfähige, diskursunfähige Species von Weichlingen.

Dieses Werk kann als Kunst klassifiziert werden, denn es erzählt von Ängsten und Unsicherheiten der Menschen. Spitzt den Gedanken einer Technologieabhängigen Gesellschaft zu.

Die Umgebung scheint von Tag zu Tag gefährlicher und unlesbarer zu werden. Dabei steht es um uns von Jahrhundert zu Jahrhundert besser. Wir verstehen die Aussenbedingungen, erschrecken nicht bei Blitz und Donner, müssen keine Gottesurteile fürchten, können sprechen, uns wehren und uns entfalten. Können wählen, entscheiden, mitbestimmen. Wenn die Umwelt verschmutzt, können wir dagegen angehen. Wenn Politiker lügen, können wir abwählen (gut das ist nicht einfach), wir werden nicht so oft ausgeraubt, auf offener Strasse getötet (gut, in Amerika als Schwarzer und in Deutschland als Muslim im Mecklenburg Vorpommern wird das schwer), unsere Eltern dürfen uns laut Gesetz nicht mehr züchtigen, Lehrer und Vorgesetzte auch nicht, Frauen werden geachtet (gut in US Unis gibt es Einführungskurse für Frauen für Verhaltensvorschläge um Vergewaltigungen zu verhindern, für junge Männer keine Kurse die sagen: Vergewaltigt bitte keine Kommilitoninnen; da könnte man was machen), wir haben in der Regel genug zu essen (gut, wir essen vielleicht zu viel und schädigen so unser Wohl), wir können lernen, wir können sogar Kurztips zum Shoppen in ferne Städte am Wochenende mit dem Flieger machen (da kommt die Frage nach der Umweltverschmutzung auf: Konsum und Konsequenz). Es lässt sich unendlich weiter spinnen. Dieses Dress verhindert.

Ausstellungsraum im 1. Geschoss

Postcity ist der ehemalige Paketversandort. Ein grosses urbanes industriellen Areal aus Beton. Im nächsten Jahr wird der Abriss geplant. ES war kurzfristig Flüchtlingshalle. Über stehen Blumen herum, jede einzelne erinnert an die Aufgefallenen. Ein schönes Zeichen. Der Besucher geht über die Lastwagenauffahrt in den ersten Stock dort in eine Halle. Infodesk, Presse, Tickets, Snackbar, der linke Bereich geht in die U 19 Zone, dort wird vor Ort von der Jugend experimentiert, Unternehmen stellen Entwicklungen vor, z.B. die VHS ein Lernprogramm, eine Autobatterie, die TESLA das Leben schwer macht. Darüber ist ein Biomarkt in einer anderen leicht verschobenen Halle. Auf der rechten Seite vom Infobereich eine Vielzahl von Projektvorstellungen, Exponate, Demonstrationen. Ein Workshopareal, der Ort, wo die Gewinner geehrt werden, irgendwo dann eine weitere Halle für die Konferenz. Alles ist weitläufig und riesig. Allein auf dieser Ebene lässt es sich spielend ein ganzer Tag verbringen.

Posterity I’m 1. Stock dort wurden die Pakete geordnet

Es gibt noch das Untergeschoss, den Keller, das Basement. Durch Flure, Schächte begibt sich der Besucher in die Tiefen dieser ehemaligen logistischen Stätte. Dort sind Quadratmeter um Quadratmeter der Technologie, Kunst und Wissenschaft gewidmet. Dafür braucht es auch einen Tag. Und mitnichten reicht die Zeit um alle Exponate zu entdecken und zu studieren, sie zu würdigen. Eine riesige Industrieanlage, die der Ars Electronica mit dem Namen Postcity zur Nutzung zur Verfügung gestellt wurde. Ein Zentrum und zum Glück gibt es Materie, gibt es Objekte, gibt es Dingliches zu betrachten, berühren, zu bedenken.

Im Untergeschoss von Postcity

Auch im Untergeschoss, ob es das erste oder zweite ist, kann nicht gesagt werden, es ist ein Labyrinth.

Ein anderer Ausstellungsort ist das ÖK, das offene Kulturzentrum inmitten der Stadt. Dort werden die Preisträger, die Auszeichnungen und Honorary Mentions präsentiert. Es sind die Kategorien Computer Animation, Film, VFX, die Interactive Art+, Digital Communities und die Kategorie U 19_create your World ausgestellt.

In diesem Museum geht es leise zu. Hin und wieder summt etwas; das war es. Ein leeres Museum, die Kunst ist digital. Sie wird auf Video dokumentiert, vielleicht gibt es mal ein entstandenes Produkt als Objekt zu betrachten, aber in der Regel stehen bequeme Sofas vor Monitoren, und dort werden über Menüauswahl die Websites, die Videos und Begleittexte gelesen und angeschaut. Das Museum ist weiss und leer, wenig körperliches Erkunden.

Bei Animation, Film, VFX sind wir im Kino Central. Hier sehen die Besucher vielleicht mal eine Skizze aber der Rest spielt sich an der Wand als Projektion ab. Wer will braucht sich morgens nur hinsetzten und muss zum Trinken, Essen, Versorgen aufstehen. Keine Bewegung, es spielt sich im Kopf ab.

Im Central Vortrag

Im Ars Electronica Center derweil gibt es viel zu tun. Die Exponate sind Mitmachexponate. Stell dich hier hinein, erkunde selbst und mach deine Erfahrung. Ein Ort der Bewegung, des Tun und Handeln, das macht Spass. Da sind Kinder auch gerne.

Es gibt noch mehr zu sagen, aber festzuhalten ist:

- Wenn die Kunst digital wird, dann braucht es kein Museum mehr.

- Das Ars Electronica Festival ist riesig.

- Auch wer 5 Tage dort ist, wird nur einen Bruchteil sehen.

- Die Locations sind aufregende Orte.

Die Klangwolke fand wie üblich am Donauufer statt. Menschenmassen!

Und was schreibt die Ars Electronica Presseabteilung?

85.000 Besuche bei Ars Electronica 2016

In der POSTCITY wurde dieses Jahr auch noch der „Underground“ und damit vom Dach bis zum Keller quasi alles bespielt. „Ob Davide Quayolas mehrere Meter hoher Bildhauerroboter, Dragan Ilics ‚Robo-Action‘, die riesigen Seifenblasen von Thom Kublis ‚Black Hole Horizon‘, die ‚Drone-Academy‘ oder die 50.000 Blumen in der Konferenzhalle – unsere BesucherInnen konnten auf jeder Etage der POSTCITY tolle Dinge entdecken“, so Martin Honzik (Leiter Ars Electronica Festival.)

Ebenfalls ein riesen Publikumserfolg war die gemeinsam mit Intel präsentierte Europapremiere von „DRONE 100 – Spaxels über Linz“. „Seit 2012 haben wir viele Shows in aller Welt gemacht, der Flug in Linz war für uns aber etwas Besonderes“, meint Horst Hörtner (Senior Director Ars Electronica Futurelab): „Wir wollten hier unbedingt zeigen, was wir können und waren daher auch ein bisschen nervöser als üblich.“ 100.000 Menschen waren Samstagabend im Donaupark dann mit dabei, als die 100 Weltrekorddrohnen zu ihrem Tanz abhoben. Neben der spektakulären Lichtchoreografie trug die von Sam Auinger komponierte Musik ihren Teil dazu bei, Gänsehaut-Stimmung im Donaupark zu verbreiten.

Weitere Publikumsmagneten waren die von Hiroshi Ishii kuratierte Radical Atoms-Schau im Ars Electronica Center und die CyberArts-Exhibition im OÖ Kulturquartier. „Eine Ars Electronica ohne CyberArts wäre keine Ars Electronica“, sagt Christine Schöpf (Künstlerisches Direktorium Ars Electronica Festival): „Viele KuratorInnen, MusemsleiterInnen, KünstlerInnen und Medienkunstfans aus aller Welt kommen jedes Jahr allein deswegen nach Linz, weil sie hier die besten Kunstprojekte des Jahres erleben und ihre UrheberInnen persönlich treffen können.“

534 Verstaltungen an 5 Tagen, 842 mitwirkende KünstlerInnen &

WissenschaftlerInnen aus 50 Ländern

Mit insgesamt 534 Veranstaltungen an 5 Tagen war das Programm der Ars Electronica in diesem Jahr so umfangreich und vielfältig wie noch nie. 842 KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen, DesignerInnen, TechnologInnen, IngenieurInnen, EntrepreneurInnen und Social Activists präsentierten ihre Werke, gaben Vorträge und Workshops, führten Konzerte und Performances auf.

382 Kooperationspartner aus Linz und aller Welt

Von Intel über den Mobilitätspartner Daimler und Animationsfestival-Sponsor Maxon bis zu BioAustria – insgesamt 382 Kooperationspartner trugen maßgeblich dazu bei, dass sich die Ars Electronica 2016 in einer solchen Dimension und Qualität präsentieren konnte. Darüber hinaus spielten die Behörden von Stadt Linz und Land OÖ sowie die Exekutive eine wichtige Rolle – ohne deren Engagement und Kooperationsbereitschaft wären weder die Bespielung der POSTCITY noch die Europapremiere von „DRONE 100 – Spaxels über Linz“ möglich gewesen.

405 akkreditierte JournalistInnen aus 31 Ländern

Agence France Press, ARD, ZDF, BBC, Arte, Gizmodo Japan, New Scientist, Delo, cnet, Rolling Stone Deutschland, NHK Europe, Slowenisches Fernsehen, Kroatisches Fernsehen oder Chip.de – ingesamt 405 MedienvertreterInnen und BloggerInnen aus 31 Ländern akkreditierten sich für die Ars Electronica 2016 und berichteten aus Linz.

Und der Blog New Media Art Blog Berlin war auch dabei. Danke.