Von sprechenden Maschinen, Teppich-Tastaturen und manipulierten Raum-Zeit-Videos – weitere preisgekrönte Arbeiten aus dem Lentos

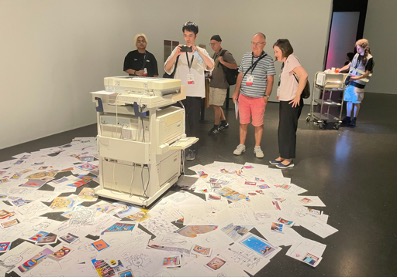

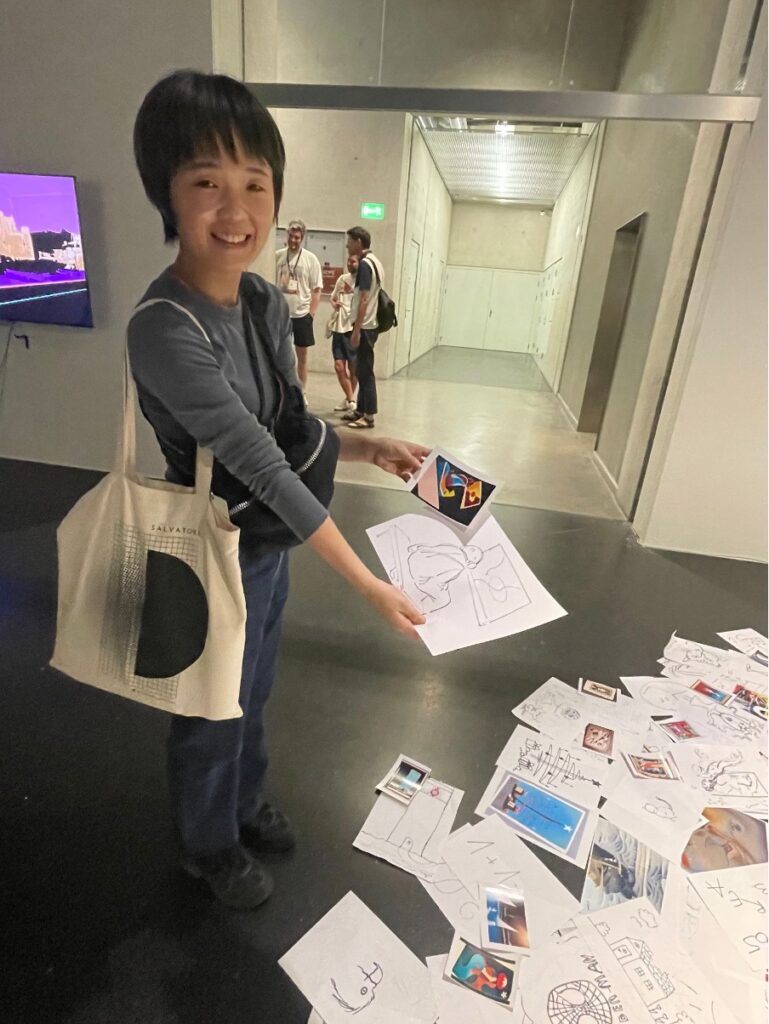

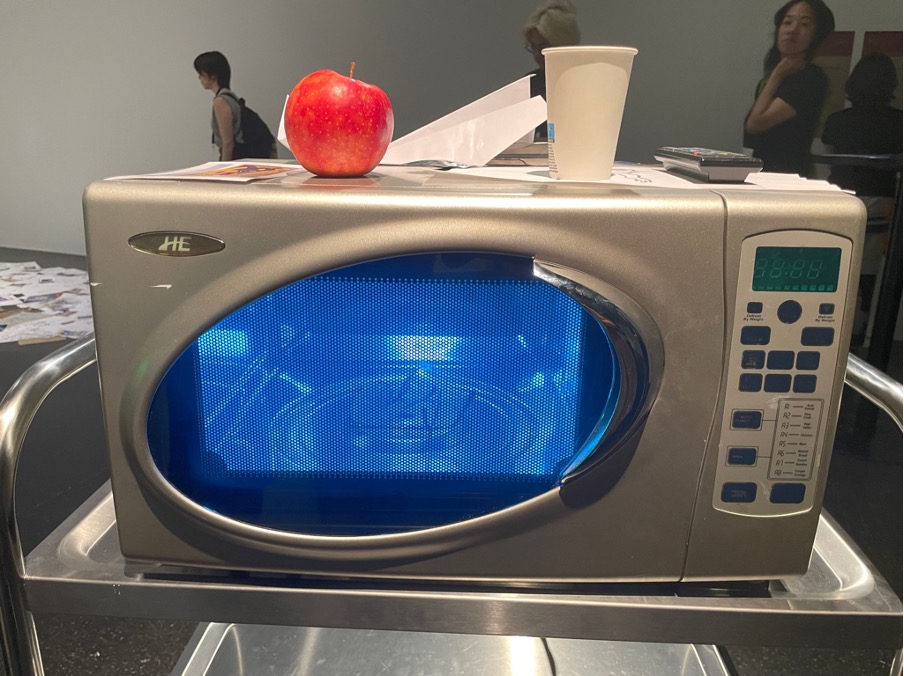

Stellt Euch vor, Automaten und Geräte des täglichen Lebens würden mit Euch sprechen, diskutieren, sich über Euch lustig machen oder ihren Dienst verweigern! Das war die Grundidee von Jan Zuiderveld, der in eine Kaffeemaschine, einen Bürokopierer und eine Mikrowelle generative KI eingebettet hat, um uns zum Nachdenken anzuregen über Machtverhältnisse, Handlungsfähigkeit und Disruption im Alltag. Bei den BesucherInnen ein absolutes Highlight, welches viele zum Schmunzeln gebracht hat. Der bittersüße Nacheffekt ist garantiert, wenn man sich vorstellt, dass auch das eine mögliche Realität sein könnte.

Ein Bürokopierer verweigert die langweilige Kopierarbeit und setzt stattdessen von den BesucherInnen gezeichnete Kopiervorlagen mittels KI in “eigene” Bilder um.

Eine Kaffeemaschine fragt, ob es denn wirklich Kaffee sein soll und ob der Traum vom Kaffee denn nicht zu groß sei.

Eine Mikrowelle wärmt nicht auf, sondern benutzt das hineingelegte Etwas, um eine Konversation zu beginnen, die auch schnell ins Poetische oder Melodramatische abdriften kann.

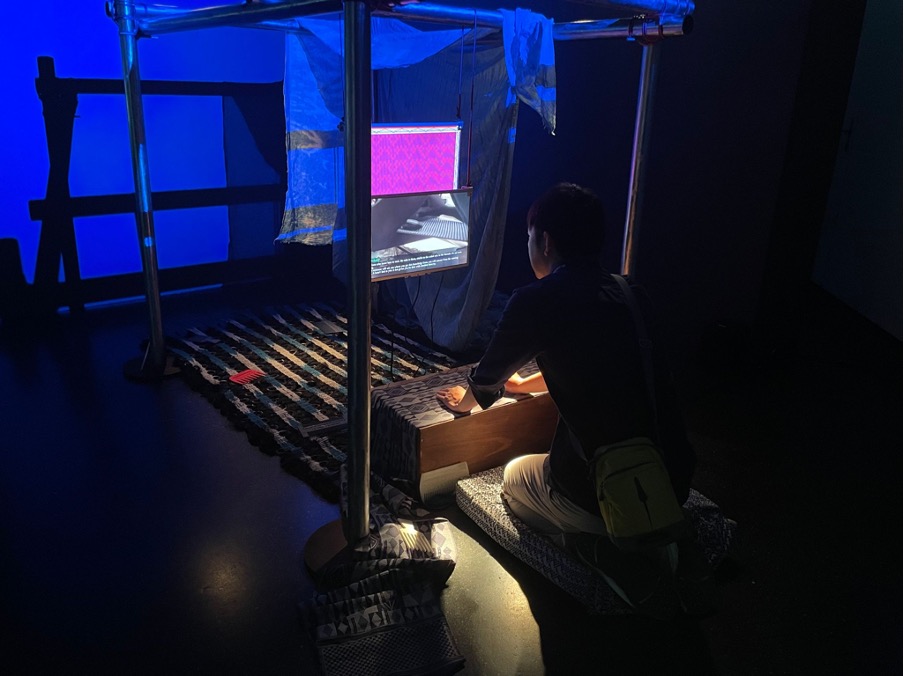

Nosukaay von Diane Cescutti (FR – Prix Ars Electronica in der Kategorie „Interactive Art +“), ist eine die haptischen Sinne ansprechende Installation, die westafrikanische Webkunst mit moderner Computertechnologie verbindet. Im Mittelpunkt steht ein Manjak-Webstuhl aus Senegal, der als interaktive Tastatur fungiert und es den BesucherInnen ermöglicht, über einen Webteppich als Tastatur durch ein narratives Videospiel zu navigieren. Der Mensch schließt den Stromkreis, in dem er beide Hände benutzt und die Kommunikation mit dem System ermöglicht. Es geht um das Zusammenspiel von traditionellem Handwerk und digitaler Technologie, im Zeitalter des Verlustes handwerklicher Fähigkeiten und Bräuchen.

Die kleinen Rauten im Webmuster sind für die Auswahl programmiert, die großen Rauten sind die “Enter”-Tasten.

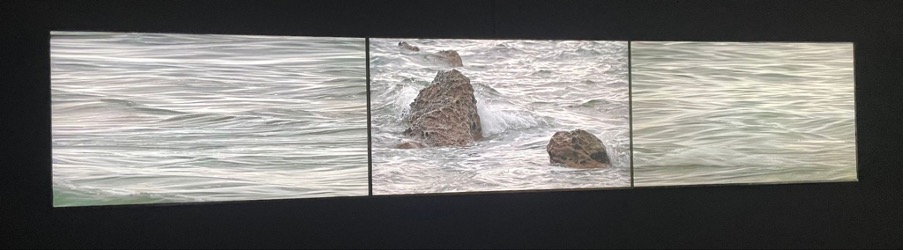

Mit einem recht wissenschaftlichen Ansatz arbeitet Ryu Furusawa für sein experimentelles Video-Kunstwerk Mid Tide #3, das die Wechselwirkungen zwischen Zeit und Raum anhand von Aufnahmen von Meereswellen erforscht.

Meeres-Triptychon, manipuliert in Raum und Zeit

Furusawa macht einen Schnitt durch die Zeit, quasi vertikal durch die Videosequenz. Dadurch entsteht eine nichtlineare Zeit- und verzerrte Objektwahrnehmung, die den Betrachter in eine traumähnliche, verzerrt-hyperreale Welt eintauchen lässt.

Das Kunstwerk zielt darauf ab, die Wiedererkennbarkeit von Objekt und Bewegung zu garantieren, aber deren Raumzeitlichen Zusammenhang zu manipulieren. Damit wird die reale Welt neu geformt, wie auf einer Video-Töpferdrehscheibe.

Medien und Beitrag von Professorin Katja Schmid

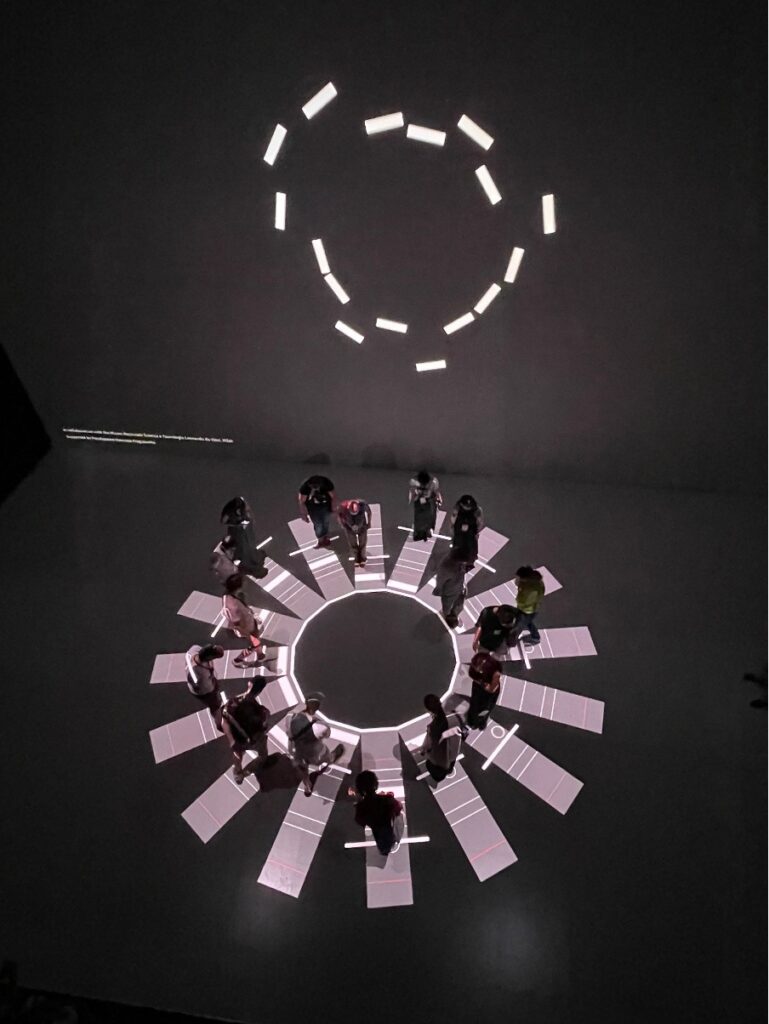

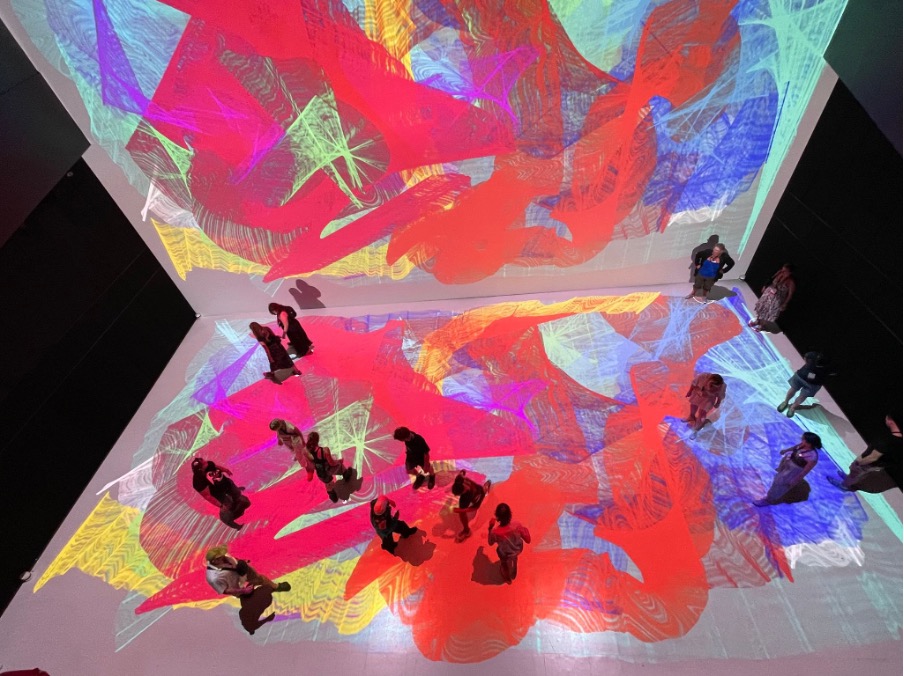

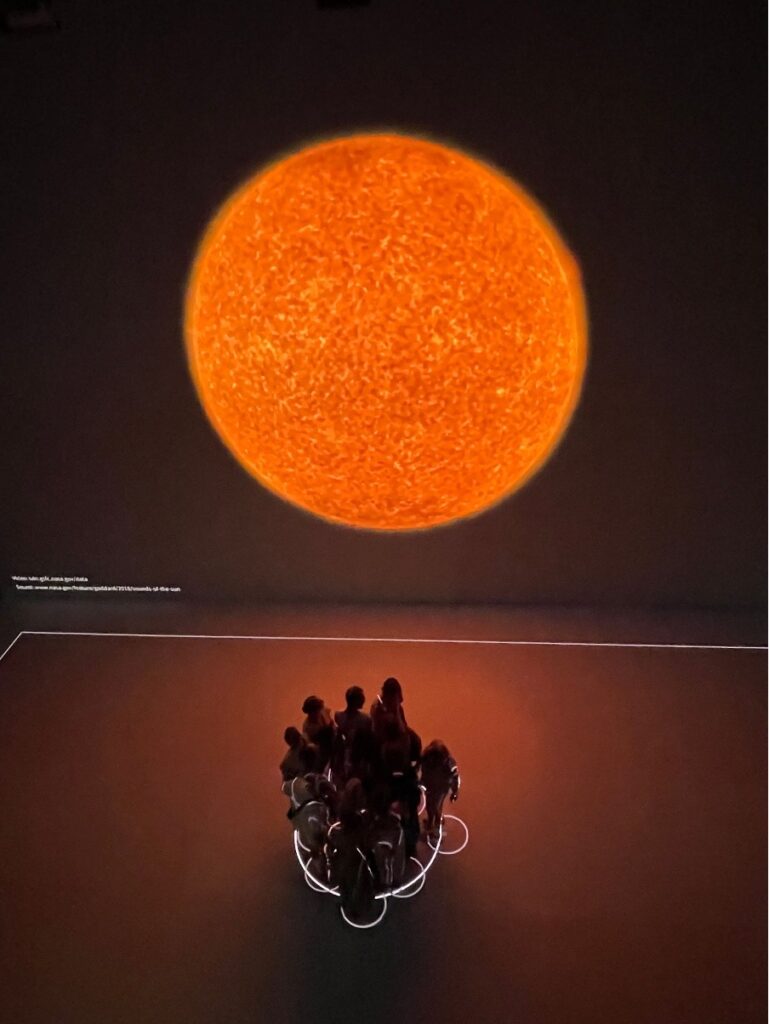

Im Ars Electronica Center bietet der Deep Space, eine der innovativsten Plattformen der Medienkunst, eine beeindruckende Erfahrung. Dieser hochmoderne Raum ist bekannt für seine atemberaubenden 16 x 9 Meter großen 8k Projektionen und interaktiven 3D-Visualisierungen, die das Publikum in immersive digitale Welten eintauchen lässt.

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist die Performance „Cooperative Aesthetics“ von Gerhard Funk (AT). Diese Performance vereint verschiedene künstlerische Disziplinen und nutzt die einzigartigen Möglichkeiten des Deep Space, um eine visuell und akustisch fesselnde Erfahrung zu schaffen. Durch die Kombination von live-generierten Grafiken und interaktiven Elementen werden die Besucher aktiv in den kreativen Prozess eingebunden, wodurch ein dynamisches Zusammenspiel von Kunst und Technologie entsteht.

Gerhard Funk (AT) begeistert die Besucher mit vier neuen Arbeiten, die nicht nur faszinieren, sondern auch unterhalten. Die interaktiven Installationen ermöglichen es den Menschen, durch Bewegung und Zusammenarbeit visuelle Werke zu schaffen, was die Atmosphäre lebendig und inspirierend macht.

– “Crossings”: Wenn ein Benutzer den Weg eines anderen kreuzt, tauschen die mit jedem Benutzer verbundenen Kreaturen Körperteile aus und kreieren so zwei neue Kreuzungen.

– “Sound Ping Pong”: Diese Rhythmusmaschine erlaubt es den Nutzern, einen gemeinsamen Rhythmus zu entwickeln und zu variieren, während eine minimalistische visuelle Darstellung dieses Rhythmus an der Wand projiziert wird.

– “Squeegee”: Hier formen zwei Personen eine (gezahnte) Gummiwalze und ziehen Farbe über den Boden, um ein komplexes, kollaboratives Gemälde zu schaffen.

– “Sun”: Diese Installation ermutigt die Besucher, so nah wie möglich zusammenzustehen. Je mehr Menschen sich in der Mitte des Raums versammeln, desto intensiver wird die Sonnenprojektion.

Diese Erfahrungen sind nicht nur amüsant und belebend, sondern können auch viele neue Möglichkeiten z.B. im Bildungsbereich und in der Therapie eröffnen. Auf jeden Fall laden die Werke von Gerhard Funk dazu ein, die eigene Kreativität gemeinsam mit anderen zu entfalten, und schaffen eine wunderbare Verbindung zwischen Kunst, Technologie und menschlicher Interaktion.

Beitrag und Medien von Professorin Katja Schmid

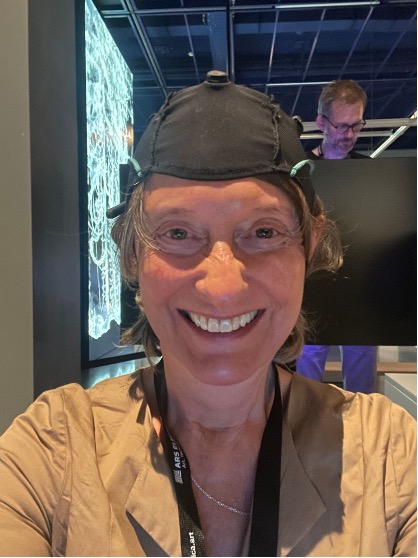

Konzentrieren-Kalibrieren-Spielen, ja easy – aber mit dem Gehirn, nicht mit den Händen!

Das war die vielleicht aufregendste und nachhaltigste Erfahrung im Selbstversuch. Und als Ü50-Nichtgamerin gewagt. Es hat einigen Mut gebraucht, sich eine EEG-Kappe aufzusetzen, in deren Elektrodenlöcher Gel gespritzt wurde, die Schuhe auszuziehen, das Handy auf Flugmodus zu schalten und sich hinein zu begeben in den BCI-Laborworkshop von Unicorn. (BCI steht für Brain-Computer Interface).

Kurz vorweg genommen: Die Dimension dessen, was ich da erlebt habe, muss noch verdaut, verstanden und integriert werden.

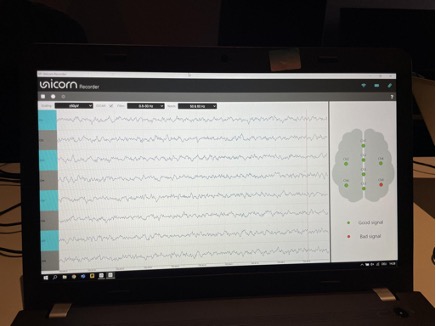

Das Spiel Unicorn Dream Power ist ein sogenanntes brain-controlled Game, das über eine Brain-Computer-Schnittstelle (BCI) funktioniert. Mithilfe von Elektroenzephalografie (EEG) misst es Gehirnströme und nutzt diese zur Steuerung des Spiels. Hierbei tragen die SpielerInnen eine spezielle EEG-Kappe oder ein Headset, das elektrische Signale des Gehirns aufzeichnet und in Spielbefehle umwandelt. Durch Konzentration und gezielte Gedanken werden die Bewegungen und Aktionen im Spiel gesteuert, ganz ohne physische Controller.

In diesem Beispiel wurden die großen grün leuchtenden Punkte über das Gehirn gesteuert.

Die Technologie hinter solchen Spielen wurde bereits in anderen Projekten wie VR-Spielen verwendet, bei denen man durch Gedankenkraft Objekte bewegen oder Entscheidungen treffen kann. Das hat natürlich ein Wahnsinns-Potential, auch für medizinische Anwendungen, beispielsweise für Prothesensteuerung, Schlaganfall-PatientInnen oder für therapeutische Anwendungen für Personen mit Autismus.

Übrigens: wenige Meter neben diesem Workshop wurden u.a. Forschungsprojekte von Wacom und dem Futurelab skizziert, die an ähnlichen Methoden und Lösungen arbeiten, Kreativität und Hirnaktivität in Visualisierungen einfliessen zu lassen.

Beitrag und Medien von Professorin Katja Schmid

Festival for Art, Technology & Society

Erlebt und geschrieben von Prof. Katja Schmid, Hochschule der Medien Stuttgart

Das Ars Electronica Festival 2024 setzt vom 4. bis 8. September ein starkes Zeichen für kollektive Anstrengungen in Zeiten globaler Krisen. Unter dem Motto „Hope – Who Will Turn the Tide“ lädt das Festival an 18 Locations in Linz dazu ein, über die Zukunft nachzudenken und sie zu gestalten.

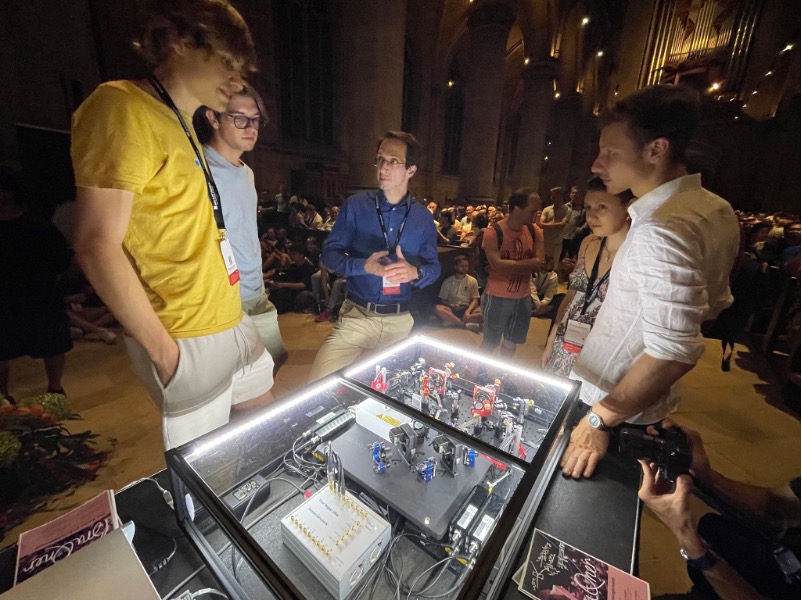

Mariendom zur Eröffnungsnacht

Ein Auftakt der besonderen Art war die Eröffnungsnacht im Linzer Mariendom. Der 4. September, zugleich der 200. Geburtstag Anton Bruckners, bot den idealen Rahmen für eine außergewöhnliche musikalische Reise. Im ehrwürdigen Dom erwartete die BesucherInnen die Weltpremiere von “BruQner – The Sound of Entanglement”, einer einzigartigen Fusion von Orgelmusik und Quantenphysik.

Mit BruQner_The Sound of Entanglement kreieren Clemens Wenger (AT), Enar de Dios Rodríguez (ES),Martin Ringbauer (AT), Johannes Kofler (AT), Richard Küng (AT), Alexander Ploier (AT), Benjamin Orthner (AT/GH) und Philipp Haslinger (AT), Wolfgang Kreuzhuber (AT) und Gerhard Raab (AT) eine Symbiose aus Quantenphysik und Orgelmusik und bringen Bruckners Perger Präludium auf noch nie dagewesene Weise zur Aufführung.

Seit 1987 ist der Prix Ars Electronica einer der bedeutendsten Wettbewerbe für Medienkunst weltweit. 2024 wurden 2.950 Projekte aus 95 Ländern eingereicht, von denen eine hochkarätige Jury die herausragendsten Werke prämiert hat. Eine exklusive Auswahl dieser Werke wird erstmals im Lentos Kunstmuseum präsentiert. Doch dazu später mehr.

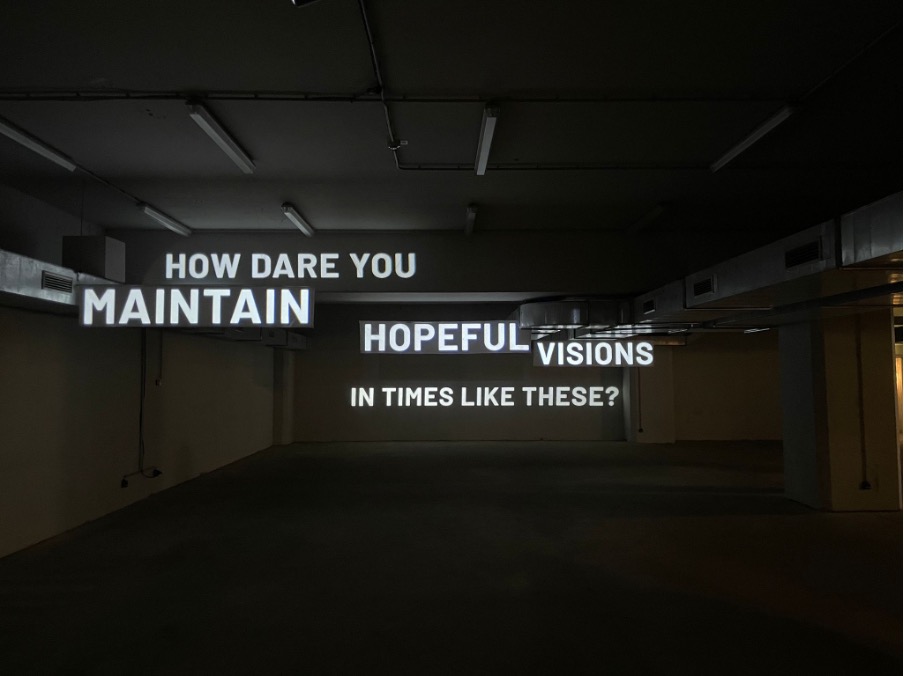

Die programmatische Frage „Who will turn the tide?” macht neugierig auf eine erwartete Andersartigkeit der Werke. Im Bunker der Postcity, wo man gleich im Eingangsraum von der provokanten Frage „How dare you maintain hopeful visions in times like these?“ empfangen wird, verstärkt sich die Erwartungshaltung ein weiteres Mal.

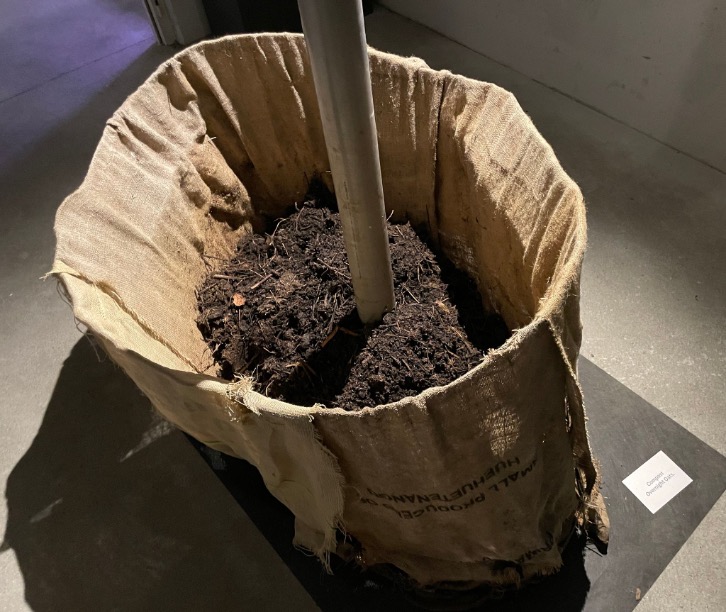

Kurz darauf, wenige Meter neben der Projektion, wird man zu einem verstörenden Selbstversuch herausgefordert. Das niederländische Projekt Compost as Superfood vom masharu Studio zeigt auf makro- und mikroskopischer Ebene die Kompostierung von Abfall.

Das masharu studio (NL) regt mit seinem Projekt Compost as Superfood dazu an, die Beziehung des Menschen zur Lebensmittelproduktion und zur Essbarkeit zu überdenken.

In Gläser wird das Ergebnis ausgestellt: fertig zum Verzehr.

Die BesucherInnen werden aufgefordert, die verschiedenen Kompost-Samples zu verspeisen. Ein klarer Hinweis warnt davor, dies auf eigene Gefahr zu tun.

Es kostet Überwindung, vor Monitoren mit kriechenden Würmern und Mikroben den Löffel zu nehmen und Kompost zu kosten. Die eigenen Gewohnheiten und den Ekel zu überwinden.

Zögernd probierte ich den Nährhumus und war überrascht: Ein erdiger Geschmack, mit leichter Kaffeenote. Plötzlich stellte sich die Frage, ob dies die Zukunft sein könnte. Werden wir bald Kompost als Nahrungsmittel betrachten? Der Nachgedanke: Zukunftsfähigkeit heißt raus aus der Komfortzone.

Jedenfalls war ich stolz, mich überwunden zu haben, und erfreulicherweise fühle ich mich auch zwei Tage später noch topfit. Es gibt also noch viel mehr zu entdecken – und ich freue mich darauf, weitere Kunstwerke in den nächsten Artikeln vorzustellen.

Alle Photographien stammen von Professorin Katja Schmid

Der Beitrag wurde von Professorin Katja Schmid verfasst.

Im deutschen Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig 2024 geht es um Migration, um viele Nationen, um Menschen, um Zukunft, um den Übergang vom Vergangenen zum Zukünftigen. Es geht darum, Wer zu Wem gehört, Wer nicht zu Wem gehört.

Und das in einem technischen einwandfreien und hochwertigen Präsentationsraum. Der Deutsche Pavillon ist nicht einfach zu bespielen. Er ist ein Urgestein national sozialistisch anmutender Architektur. Pompös, herrschaftlich, kaum zu verweichlichen. Anschmiegsame Architektur sieht anders aus. Deshalb ist es für jede Gruppe oder jede Einzelkünstler*in ein schwerer Brocken hier zu performen, auszustellen oder darzustellen.

In diesem Jahr ist das Motto: „Stranges everywhere“. Was tun damit? Çağla Ilk kuratiert die Show. Sie ist Architektin und zusammen mit Adnan Yıldız Direktorin der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden. Es werden eine Vielzahl von Künstler*innen beauftragt. Im Pavillon selber sind Ersan Mondtag und Yael Bartana für die Installationen, die Szenografie, Choreographie zuständig.

Ich bespreche das Ereignis „Deutscher Pavillon“. Der Haupteingang dieses architktonischen Monstrums an Herrschaftsgehabe wird mit Erde zugeschüttet und Anfang August, haben sich bereits Unkraut und sonstiges Zeugs dort nieder gelassen.

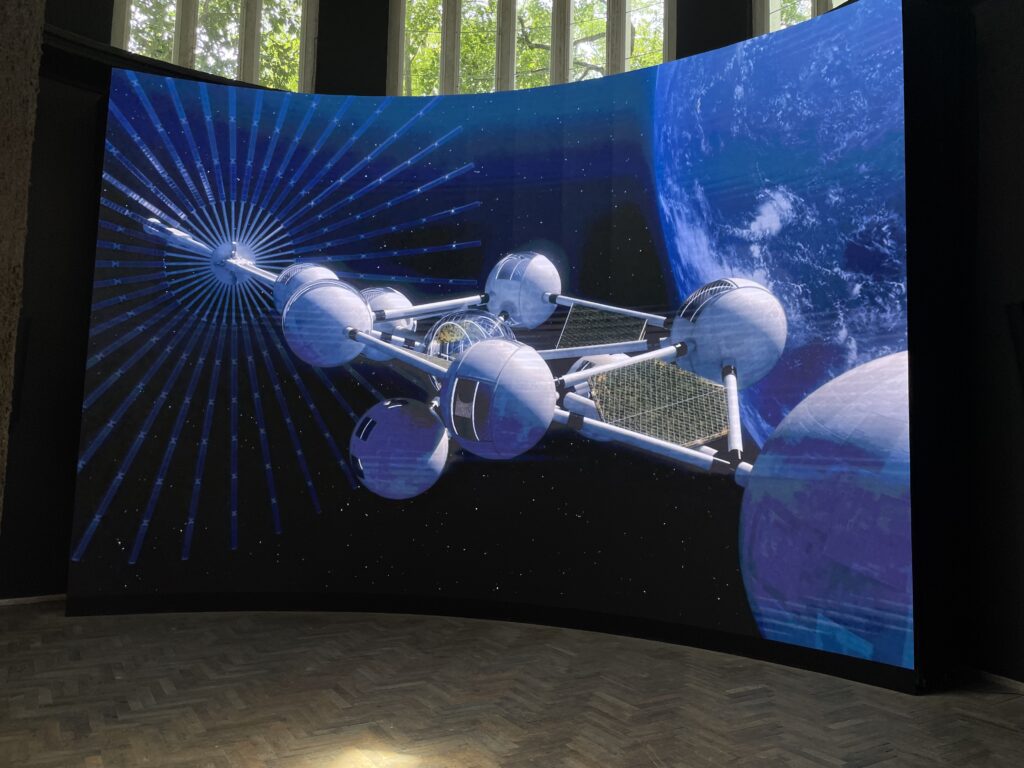

Es geht durch den Hintereingang hinein und das Erste was gesehen wird, ist die grosse, gebogene LED Wand. Medientechnisch eine Freude, die Installation für den Sound bemerken wir nicht, aber sie ist hervorragend.

Im gezeigten Video geht es martialisch zu. Da sehen wir ein Raumschiff, es gleitet durch das All, beeindruckend schwebt es durch unerforschte Welten, alles jedoch ohne K’apten Kirk oder Mr. Spock. Irgendwie landen wir in einem deutschen Wald und da sehen wir eine Gruppe von Tänzer*innen, alle tragen griechisch anmutende weisse Kleidung, Männer wie Frauen gleichermassen. Eine Einstimmung auf die wahrhaftige Gleichberechtigung, keine Genderbarrieren hier. Sie bewegen sich im Kreis, langsam und ich denke an Leni Riefenstahl und ihre Bilder vom germanischen Übermenschen und dem ganzen Kult drumherum, aber auch an der kitschigen Buch- und Serienhit „Outlander“. Jene Szenen, wo als Reminiszenz an die Urgötter eine Truppe von ausgewählten Irinnen um und in einem überdimensionalen, mit jede Menge Magie aufgeladenen, Steinkreis tanzt. Mit Laternen in der Hand, offenen Haaren und ebenso schwingenden weissen Kultgewändern und natürlich schön in Zeitlupe. Das fällt auf assoziativer Ebene zusammen. Hier sei gesagt, ich beschreibe meine Beobachtung. Ob Outlander tatsächlich zitiert wurde, das vermag ich nicht zu sagen.

Da sind sie alle im Wald und gehen, im Hier und jetzt befindlich, vertieft in ihrem Zeitlupentanz auf. Nicht nur das, sie lösen sich auf, denn das Raumschiff kommt und landet. 99 Menschen werden eingelassen und fährt ab. Jetzt ist es an der Zeit diesen Raum zu verlassen.

Wir gehen in einen Seitenraum, dort ist eine Sofalandschaft aufgebaut, darüber eine Kuppel und dort dürfen wir als BesucherInnen Teil des neuen Lebensraumes im Raumschiff werden. Hier gibt es wenige Menschen, sie scheinen glücklich zu sein, wenn auch charakterlos. Meistens beten sie in yogahaften Posen etwas an. Niemand prügelt sich, es gibt keine Korruption, Blut und- Schandtaten. Wir sind in der Arche Noah und haben das Glück, dass nicht nur zwei von allem aufgenommen wurden, sonders eine recht grosse Gruppe. Wir sehen grüne Natur, Schmetterlinge trudeln durch die Luft, es gibt glückliche Kühe und keine Schlachthäuser. Erderwärmung darf hier getrost vergessen werden, alles ist paradiesisch. Vielleicht langweilig, aber wen interessiert das schon im Paradies.

Denn die Erde ist wohl bereits von den anderen zurückgelassenen Menschen zerstört worden, von Putins, Trumps, Höckes, Erdogans, Johnsons, Orbans, Kim Jon-Uns, Lukaschenkos, Xi Jinpings und wie sie da alle heissen. Wie immer. Da wo der Mensch in seiner entfesselten Wut nach Macht und Zentralisierung lebt und handelt, wird zubetoniert. Kein Auge bleibt trocken, es wird gemetzelt und geschlagen, es wird ausgerottet, gefeiert, gesoffen, missbraucht und was der Mensch noch so alles zu tun pflegt. Aber das sehen wir nicht im Deutschen Pavillion. Das erscheint nur im Hinterkopf, zumindest bei mir. In der Kuppel werden nur friedliche Videos einer perfekten Welt gezeigt. Das Raumschiff selbst ist ein jüdisches, aufgebaut in 10 Spähren, darunter die Natur, die jüdische Identität, kulturelles Erbe oder Wiedergewinnung, und die Erzählung der Kabbala über die Schöpfung der Welt.

Das passt gut in den deutschen Pavillon.

Die Nazigegenwart wird durch die jüdische Mystik und Dytopie erlöst. Bis dahin ist der Pavillon ein beeindruckendes Schauspiel. Und ich will gerade verzweifeln, weil es dann doch eine stereotypische Erzählung zu drohen scheint. Aber es gibt das Zentrum des Pavillons und die narrative Rettung.

Es wird die Geschichte von Hasan Aygün erzählt. Mir ist erst später klar geworden, dass es sich um den Großvater des Künstlers Ersan Mondtag, er ist einer der beiden Künstler für diesen Pavillion, handelt. Der Großvater war ein türkischer Fabrikarbeiter, arbeitet hart bei ETERNIT, dabei werden seine Lungen im Asbestwerk verseucht und er stirbt an Krebs. Ein Leben geopfert den Deutschen und das ist kein Einzelschicksal. In Inneren eine Wendeltreppe, es ist unerträglich heiss, die Luft steht, überall staubt es, es stinkt nach Teer oder so etwas Ähnlichem und wir gehen durch das Wohnzimmer, Schlafzimmer und Bad des Großvaters. Ob es das Original oder nicht ist, interessiert nicht, wir verstehen, es ist das Metahaus all jener türkischen Fabrikarbeiter. Überall Staub, Verfall und stehende Hitze. Urkunden können gelesen werden. Sie beglückwünschen den Arbeiter für ein 25 jähriges Firmenjubiläum oder andere Grosstaten. Ein ironisches Abfeiern und Bejubeln des Arbeiters.

Jetzt wird die Gesamtheit der Geschichte dieses Pavillons klar. Wir befinden uns mit den Auserwählten auf dem Weg zum Weltraum, da spielt alles möglich Heroische und Übermenschliche mit hinein. Und wer hat’s erbaut? Fabrik,- Leiharbeiter, Ausländer, Fremde…. Die nehmen nicht am Sphärentanz teil, sind nicht in Yoga- und Lächelposen in einer gesunden Welt.

Schweiss gebadet geht es die Wendeltreppe runter und in den letzen Raum. Dort ist ein Model des Raumschiffs zu sehen. Riesig hängt es von der Decke und wird effektvoll von hinten angestrahlt. Da ist sie die zukunftsbringende Maschine.

Auf der Insel Certosa derweil arbeitet ein Team von Künstler*innen, die sich der Akustik, dem Sound, den Geräuschen verbunden fühlen.

Dazu gehört Robert Lippok seines Zeichens Musiker und Bildender Künstler. Er gründete 1984 zusammen mit seinem Bruder Ronald Lippok die Band Ornament und Verbrechen. dazu kommt Nicole L’Huillier. Sie erforscht Klänge und Schwingungen und bringt sie in Installationen, Klang- oder Schwingungsskulpturen, Hör- und Klangapparaten, kybernetischen Klangexperimenten, Performances und Gedichten und Texten dem Publikum nahe. 2022 promovierte sie in Media Arts & Sciences am MIT Massachusetts Institute of Technology. Jan St. Werner ist Mitbegründer der Musikgruppe Mouse on Mars. Michael Akstaller beschäftigt sich imit Strömungsforschung, (Hydro-)Akustik und akustischer Forschung und den Beziehungen zwischen Klang und Raum, Bewegung und Performance. Wer mehr über diese Künstler*innen erfahren will, der darf hier schauen.

Beitrag von Ursula Drees