Es geht um Überwachung, Interaktivität und urbane Grenzen

Paul Garrins Installation Yuppie Ghetto with Watchdog (1989/90) ist ein paradigmatisches Beispiel seiner frühen Arbeiten, in denen Medien, Technologie und soziale Strukturen untrennbar miteinander verknüpft werden. Die Ästhetik kommt uns heute sehr alt und rudimentär vor. Keine eleganten Animationen im Hintergrund, der bellende Schäferhund in schlechter Bildauflösung. Die Grösse des Vieos kommt uns winzig vor. Das interaktive Feedback ist nicht sekundengenau. Es gibt noch mehr, aber so war es in den 1990iger Jahren. Damals war die Technik brandneu und die Installation zeige alles was Interaktivität und Multimedialität angeht.

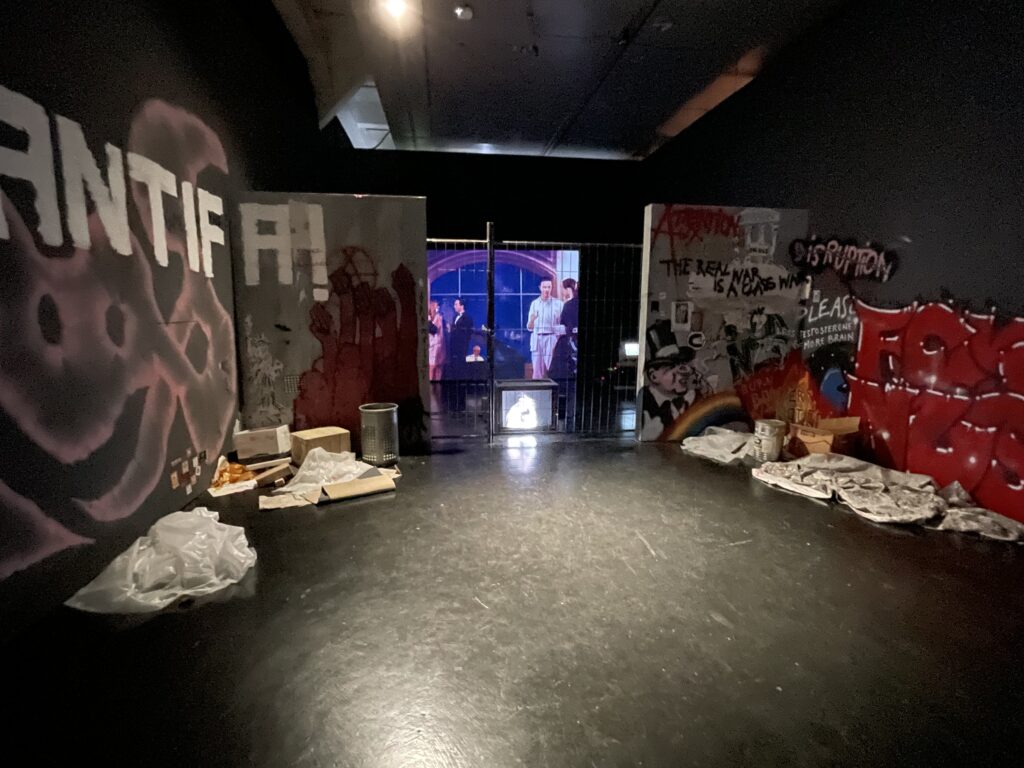

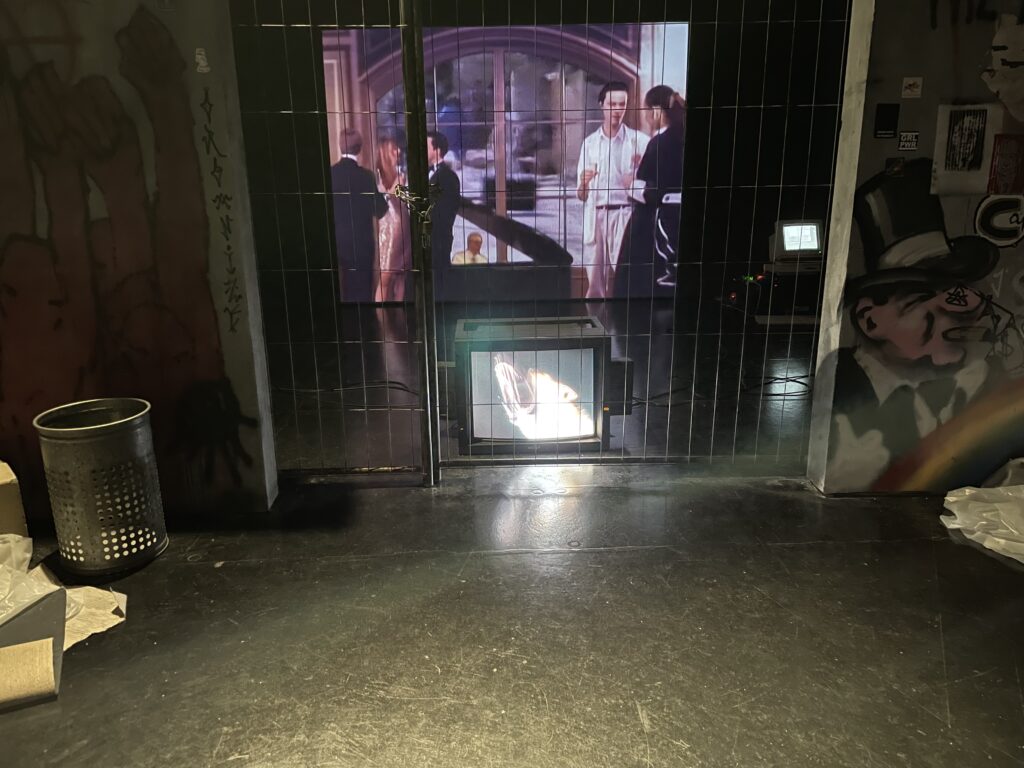

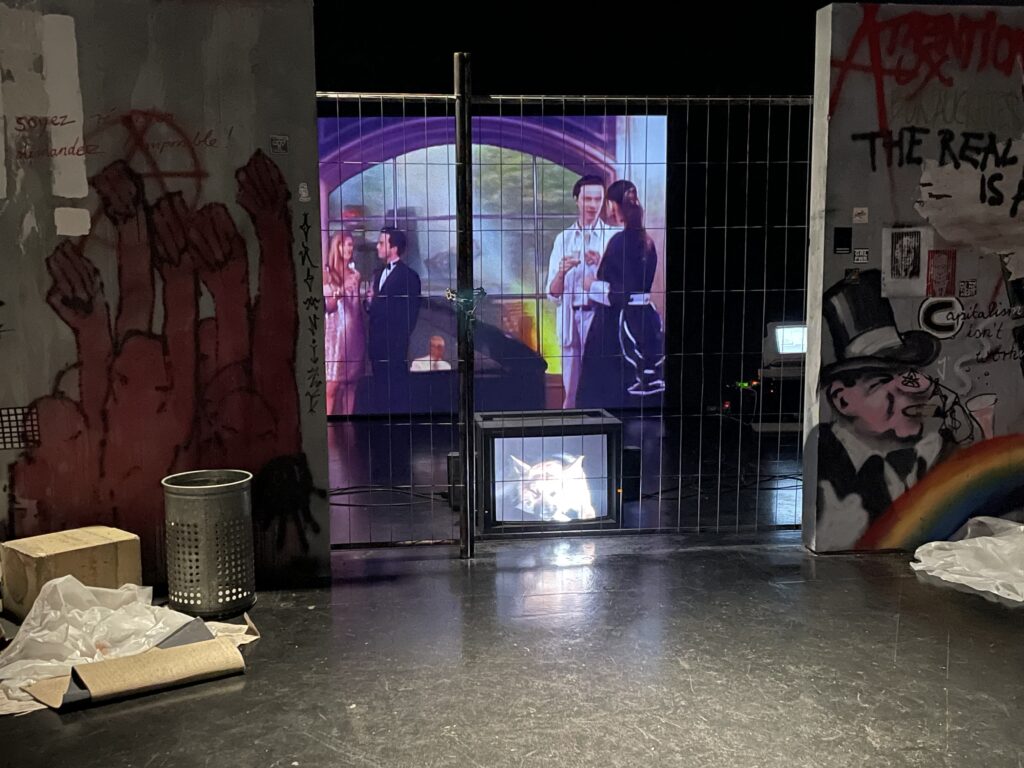

Die Installation inszeniert einen komplexen Raum der Sichtbarkeit: Auf einer Videoprojektion wird eine urbane Cocktailparty der sogenannten „Yuppies“ gezeigt, während im Hintergrund Szenen von Unruhen und urbaner Gewalt sichtbar bleiben. Die projizierten Bilder werden durch einen physischen Zaun mit Stacheldraht vom Publikumsraum getrennt, vor dem ein Monitor mit der Darstellung eines Wachhundes positioniert ist.

Eine Videokamera überwacht den Raum, und sobald ein Besucher dem Zaun zu nahe kommt, reagiert der Hund – knurrt, bellt, animiert durch die Bewegung der Betrachter:innen. Er wird immer wilder, der deutsche Schäfterhund.

Die räumliche Trennung durch den Zaun markiert eine soziale Grenze. Die Partygesellschaft im Bildraum ist geschützt, isoliert und privilegiert, während der Betrachter sich außerhalb befindet – in der Position des Eindringlings. Sogar des Asozialen.

Ich habe Paul Garrin kurz nachdem er das Werk vollendete kennen gelernt. Ich war an der UDK und studierte bei Valie Export. Sie lud ihn zum Künstlergespräch ein, er kam. Er sagte damals, dass er sich von den Dimensionen und dem Aussehen der Villa Hügel in Essen hat inspirieren lassen. Das war erstaunlich. Er als Amerikaner? Aber beinäherer Betrachtung doch eine kluge Wahl. Denn die Villa wurde zwischen 1869 und 1873 von Alfred Krupp, dem damaligen Chef des Stahlkonzerns Fried. Krupp erbaut. Sie diente sie als repräsentativer Wohnsitz für die Familie Krupp und als Symbol für den wirtschaftlichen Aufstieg des Unternehmens. Es ist ein Schloss mit einem sehr grossen Garten. Ein imposantes Gebäude, das jedem Fürsten und König gefallen würde.

Während des Zweiten Weltkriegs spielte die Krupp-Firma eine zentrale Rolle in der deutschen Rüstungsindustrie. Unter der Leitung von Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, dem Enkel von Alfred Krupp, produzierte das Unternehmen Waffen, Munition und andere Kriegsgeräte für das nationalsozialistische Regime. Alfried Krupp trat 1938 der NSDAP bei und war Fördermitglied der SS. Nach dem Krieg wurde er in den Nürnberger Prozessen wegen Verbrechen im Zusammenhang mit Zwangsarbeit zu zwölf Jahren Haft verurteilt, jedoch 1951 begnadigt und konnte sein Unternehmen wieder übernehmen.

Die Villa Hügel selbst war während des Krieges nicht nur Wohnsitz der Familie, sondern auch ein Ort für gesellschaftliche Ereignisse und politische Treffen. Wenn man diese Geschichte bedenkt, hat Paul GArrin einen guten Ort als imaginäe Vorlage für sein Werk gewählt.

Paul Garrin (1957, Philadelphia) gehört zu den bedeutenden Vertreter:innen einer Generation von Medienkünstler:innen, die den Übergang von der analogen Videokunst zur digitalen Netzwerkkultur aktiv reflektiert und gestaltet haben. Nach seiner Ausbildung an der Pennsylvania Academy of the Fine Arts und der Cooper Union School of Art in New York – wo er bei Hans Haacke und Vito Acconci studierte – arbeitete Garrin ab 1981 eng mit Nam June Paik zusammen. Diese Zusammenarbeit prägte sein Verständnis von Medien als erweiterbare, intervenierende Systeme, die nicht nur Repräsentation, sondern soziale und politische Handlung sind.

Bereits in den 1980er Jahren nutzt Garrin das Medium Video als Instrument einer visuellen Gegenöffentlichkeit. Seine Dokumentation des Tompkins Square Park Riot (1988), bekannt geworden unter dem Titel Man with a Video Camera, steht exemplarisch für seine künstlerische Praxis. Sichtbarkeit wird als politische Ressource verstanden.

In der Tradition Foucaults lässt sich Garrins Arbeit als eine Intervention in die „Ökonomie der Sichtbarkeit“ verstehen: Das Machtgefüge zwischen Beobachtenden und Beobachteten wird umgekehrt. Die Kamera wird zum Werkzeug der Subjektivierung gegenüber institutioneller Kontrolle. Garrins Blick ist dabei weniger ästhetisch als epistemologisch – er fragt, welche Wahrheit das Bild produziert und wem sie dient.

In seinen späteren Arbeiten, etwa White Devil (1992–93) oder Border Patrol (1995–97), verschiebt Garrin seine Untersuchung vom dokumentarischen zum interaktiven Raum. Hier artikuliert sich eine Nähe zu Gilles Deleuzes Konzept der „Kontrollgesellschaft“.

Die Zuschauer:innen werden zu Teilnehmer:innen, deren Verhalten selbst zum Material der Arbeit wird – eine Ästhetik der Kontrolle. Garrins Kunst stellt ein Modell für das dar, was Deleuze als „ununterbrochene Modulation“ beschreibt: Macht als algorithmische Dynamik, die nicht mehr durch Zwang, sondern durch Teilhabe wirkt.

Die internationale Rezeption seiner Arbeiten – etwa durch das ZKM | Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe, die Biennale von Lyon oder den Prix Ars Electronica – verdeutlicht, dass Garrin eine zentrale Position im Diskurs über Kunst, Macht und Medientechnologie einnimmt. Seine Praxis verbindet politische Theorie und technologische Reflexion zu einem ästhetischen Feld, in dem Foucaults Machtanalytik, Deleuzes Kontrollgesellschaft und Manovichs Softwarekultur konkret aufeinander treffen.

Beitrag von Ursula Drees

Comments are closed.