Monthly Archives: August 2025

Staatsgalerie Stuttgart: in der Ausstellung „This is Tomorrow“

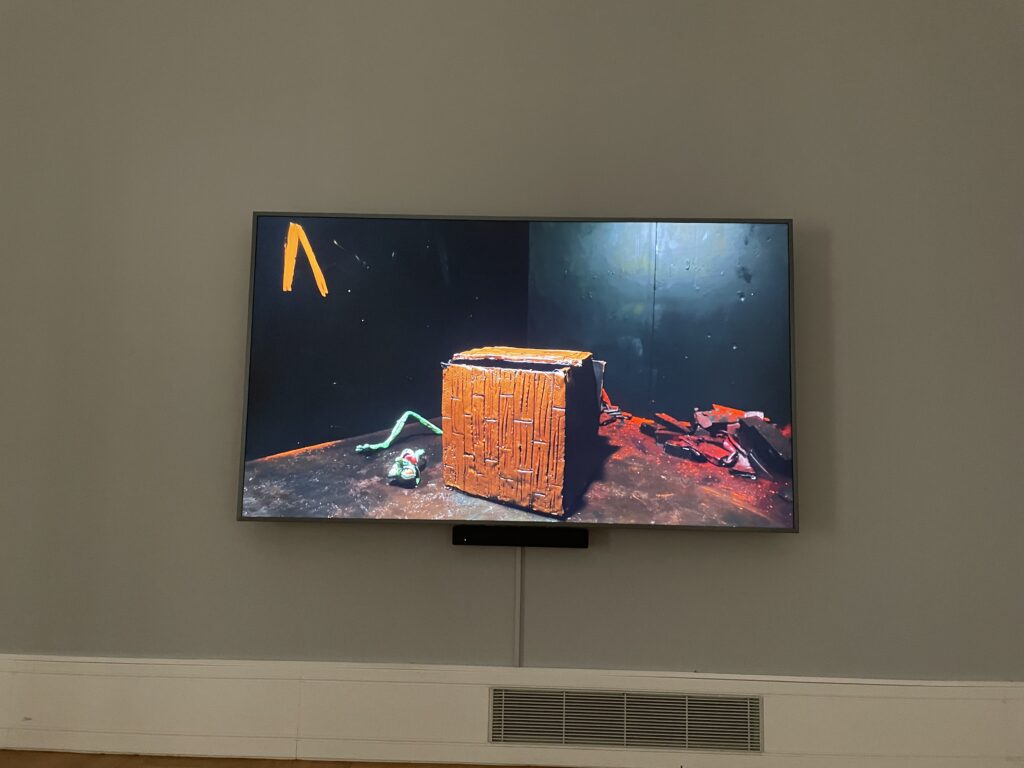

Nathalie Djurberg wurde 1978 in Lund, Schweden, geboren und studierte an der Konstfack in Stockholm. Sie ist bekannt für ihre Animationskunst, Video-Installationen und skulpturale Arbeiten, wobei sie häufig die Stop-Motion-Technik benutzt, um surrealistische und oft groteske Themen zu erforschen. Hans Berg, ebenfalls 1978 in Schweden geboren, absolvierte sein Musikstudium an der Universität Göteborg. Er ist vor allem als elektronischer Musiker und Sound-Designer bekannt und arbeitet in der Regel als Komponist für Djurbergs Werke.

Das Künstlerduo arbeitet seit den frühen 2000er Jahren zusammen und verbindet Djurbergs visuelle, gesellschaftskritische und psychologisch tiefgründige Animationskunst mit Bergs innovativer Musik. Ihre Zusammenarbeit ist geprägt von surrealen, dunklen, teils humorvollen Themen, die gesellschaftliche, sexuelle und psychologische Aspekte beleuchten. Ihre Werke wurden in zahlreichen internationalen Institutionen und Kunstfestivals gezeigt, darunter das Museum of Modern Art (MoMA) in New York, das Centre Pompidou in Paris und bei der großen Kunstschau documenta.

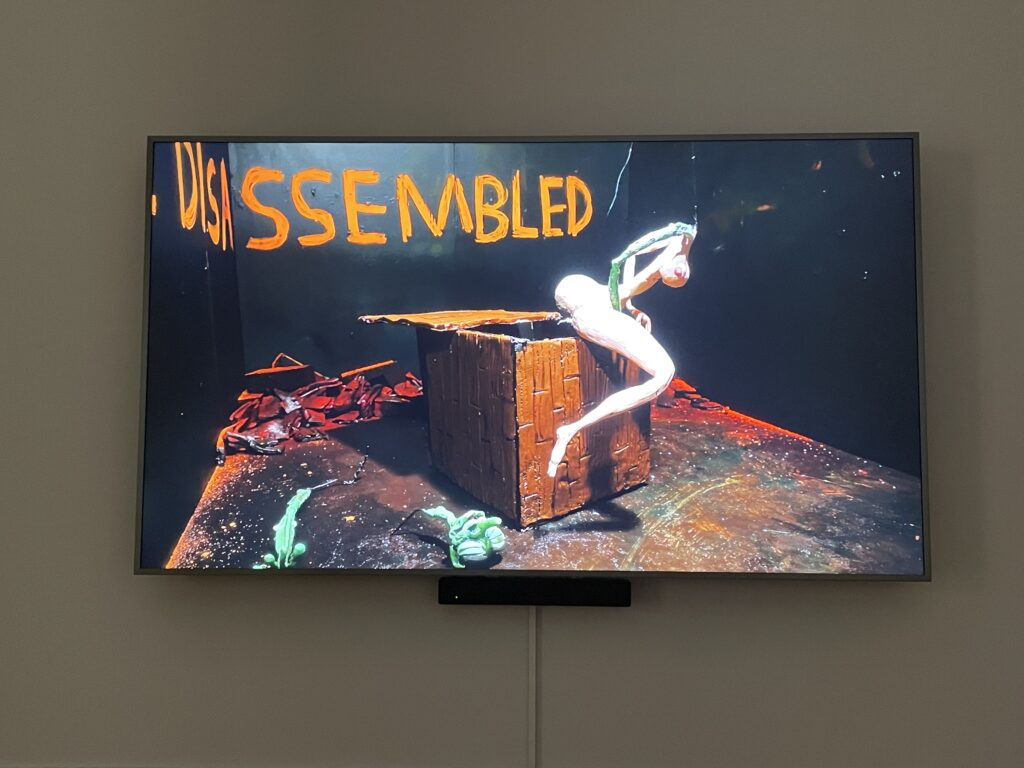

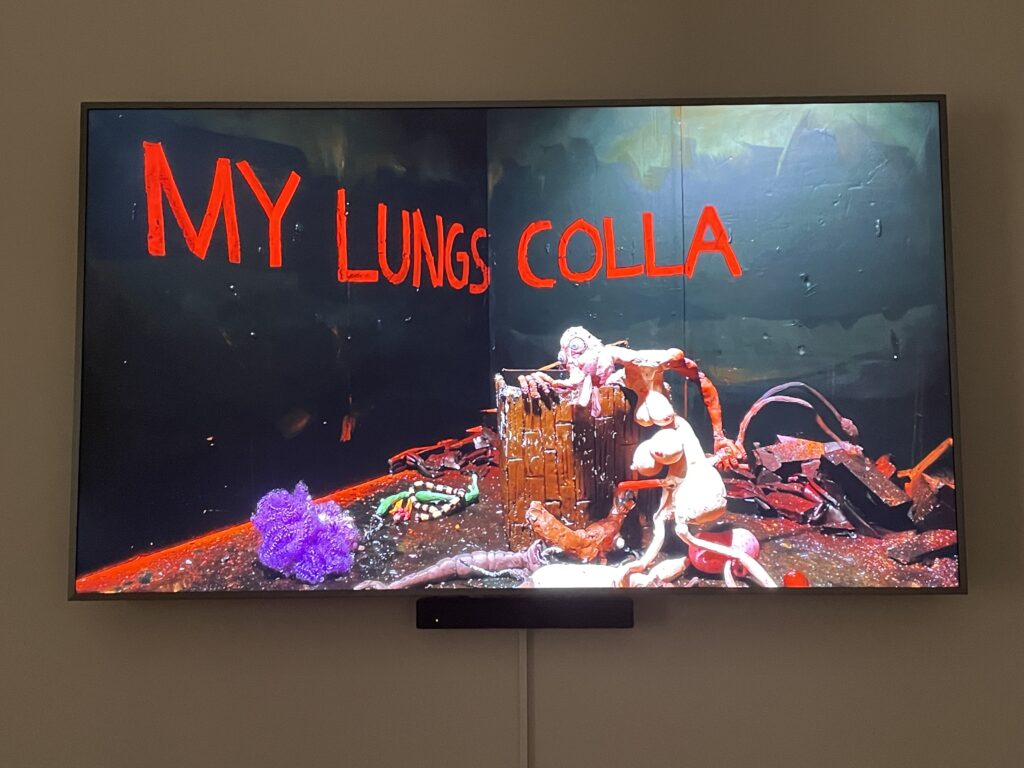

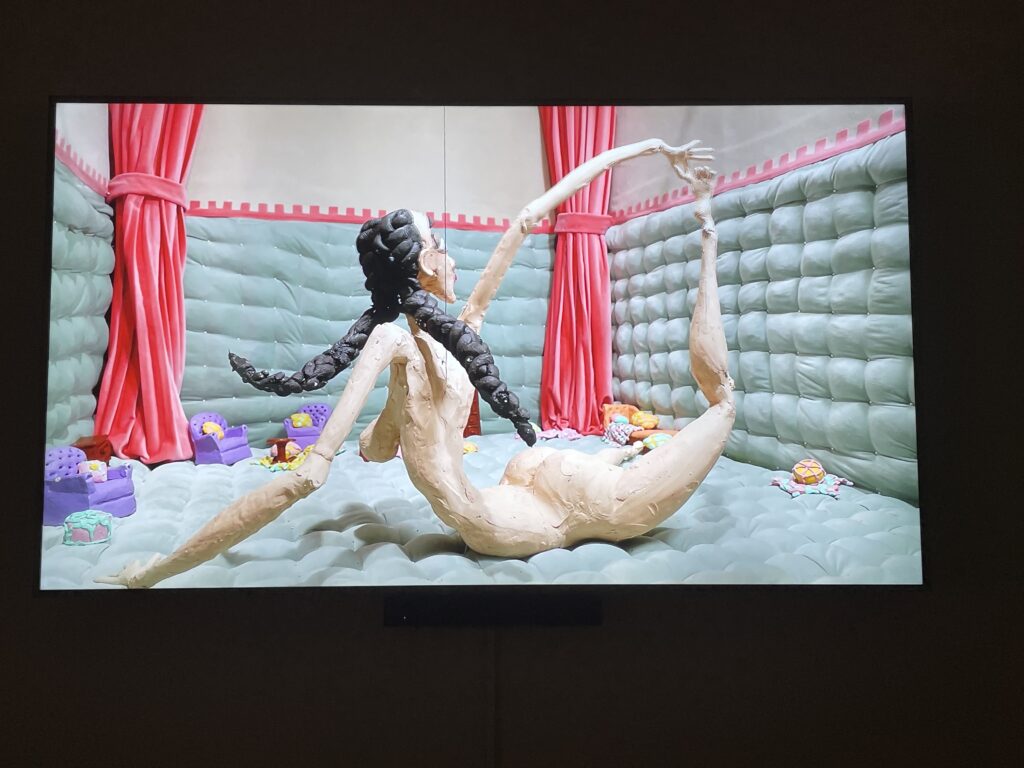

In „Damaged Goods“ gräbt eine weibliche Anthropoide in einer Kiste und entnimmt Körperteile, die sie an sich selbst anbringt und entfernt, ähnlich wie bei einem Frankenstein’schen Verkleidungsspiel. Anthropoide“ bezieht sich allgemein auf menschenähnliche Wesen oder Lebewesen, die menschliche Merkmale aufweisen. Der Begriff wird oft in der Anthropologie und Biologie verwendet, um Primaten zu beschreiben, die Ähnlichkeiten mit Menschen haben, wie etwa Affen. In einem künstlerischen oder literarischen Kontext kann „anthropoide“ auch verwendet werden, um fiktionale oder metaphorische Figuren zu beschreiben, die menschliche Ähnlichkeiten aufweisen.

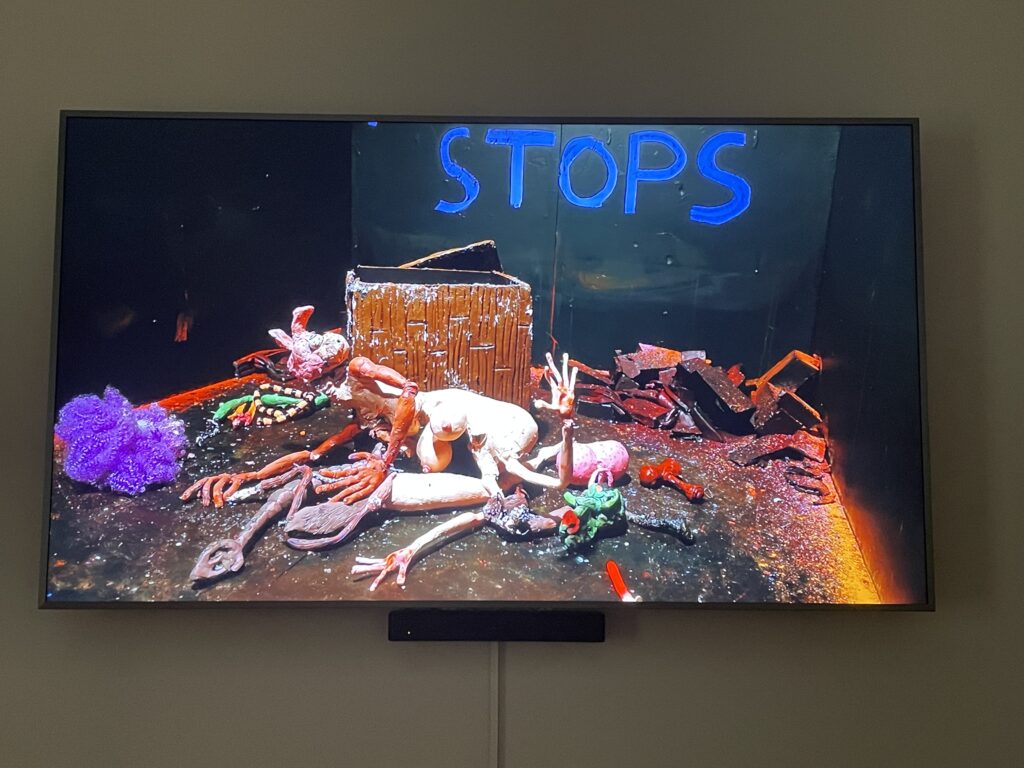

Sie näht, schneidet, klebt und tauscht aus. Sie spielt mit groteskem Fantasiespiel. Sie versucht, die perfekte Form zu finden, probiert einen Affenhintern, einen Schwanz, einen Schnabel und Arme, die zu Beinen werden. Das Ergebnis ist eine fast menschliche Frau. Sie liegt verführerisch auf dem Bauch. Sie glitzert und wackelt mit den Zehen. Sie erinnert an Madonna im Musikvideo „Express Yourself“. Sie wirkt gleichzeitig wild und gefangen. Das Werk beschwört eine Atmosphäre des Unruhe. Es ist wie eine bizarre Verwandlung. Es weckt Fragen nach Identität und Selbstbild.

Wenn wir von Madonna sprechen: Madonna hat im Laufe der Jahre verschiedenste Schönheitsideale dargestellt. Von jugendlicher Frische bis zu einem reiferen, kontrollierten Erscheinungsbild hat sie sich an Schönheitsnormen angepasst und vielleicht auch neue Normen gesetzt. Sie hat Gesicht und Körper durch plastische Eingriffe, Make-up und Styling immer wieder neu inszeniert. Sie ist an und für sich zu einer nicht wiedererkennbaren Kunstfigur geworden. So auch Prominente wie Kim Kardashian oder auch Lauren Sanchez, die neue Frau von Jeff Bezos. Diese Menschen dürfen als Vorlage für Damaged Goods verstanden werden. „Ich bin ich, aber ich will nicht so aussehen, wie ich bin. Ich will aussehen, wie die Medienlandschaft das Ideal von Schönheit definiert. Auch wenn ich 50 oder 60 oder 70 Jahre alt bin, darf ich keine Falten haben, meine Lippen müssen dick und voll sein, die Mundwinkel nach oben weisen, ich habe ein schmales Kinn, keine Falten oder hängende Gesichtes- oder Körperteile. Meine Arme sind muskulös und schlank, die Taille schmal und frühweiblich. Cellulitis, Krähenfüsse, eingefallene Wangen, Doppelkinn, Altersflecken auf der Haut, gelbe Zähne, trockene Haut, brüchige, ergraute Haare, Krampfadern, Wasser in den Beinen, schlechtes Bindegewebe, unerwünschte Fettpolster, steifer Gang und weniger Muskeln… all das darf nicht sein.

In „Damaged Goods“ werden diese Formen menschlicher Machtstrukturen angesprochen. Es wird über die Manipulation und Neuarrangierung von Körperteilen gesprochen und zeigen die Kontrolle über Selbstbild und Identität. Es geht darum, wie gesellschaftliche Vorgaben und Schönheitsideale den Körper formen und deformieren. Die grotesken Verwandlungen spiegeln gesellschaftlichen Druck wider, sich anzupassen. Technische Eingriffe werden als Machtinstrument sichtbar. Sie deformieren, permutieren und verändern den menschlichen Körper. Das Spiel mit den Körperteilen zeigt auch eine Form der Selbstermächtigung. Der Mensch versucht, durch groteske Körpermodelle Kontrolle über sich selbst zu gewinnen. Insgesamt hinterfragt das Werk die Grenzen menschlicher Selbstbestimmung. Es thematisiert die Macht, die auf den Körper, die Identität und gesellschaftliche Normen ausgeübt wird.

Dieses Duo ist ausgesprochen cool.

Beitrag von Ursula Drees, die Fotos sind mit dem Iphone in der Staatsgalerie gemacht.